プーチン大統領、ただちに戦争をやめてください。

今回の国連憲章と国際法に違反したロシアの侵攻は、平和な世界を希求している私たちにとって許せるものではありません。

私たちが求めているのは、戦争も核兵器もない世界です。私たちは、世界で唯一の戦争被爆国であり平和憲法を持つ国の未来を担う主権者として、平和を求める世界中の人々と連帯し、「戦争反対」を強く訴えます。

〈呼びかけ人〉

沖縄高校生平和ゼミナール 東京高校生平和ゼミナール 広島高校生平和ゼミナール

〔署名集約日〕 2022年3月20日

*私たちは各地で平和について学び交流している高校生の平和学習サークルです。

*この署名はロシア大使館に提出します。個人情報はこの要請目的以外には使用しません。

*これはネット署名です。賛同していただける方は、下の欄に入力して「送信」してください。重複をさけるため紙の署名用紙に署名した方は、このネット署名には署名しないでください。

今日初めてウクライナ料理のボルシチを食べました。実は、ニュースでウクライナの事が取り上げられるたびに、ウクライナの料理を一度食べてみたいと思っていました。でも、ウクライナ料理店自体の数が少ない上、コロナ蔓延防止措置で営業休止になっているお店も少なくなく、探すのに苦労しました。また、本格的なウクライナ料理の店は値段が高いので、簡単には手が出ません。そこで、色々探した末に、大阪市中央区の谷町6丁目にある「カフェ・ボーチカ」というお店で、ようやくお目当てのウクライナ料理を堪能する事が出来ました。

この「カフェ・ボーチカ」ですが、本来はロシア料理店なのです。でも、調べたらロシア料理の中にも元々はウクライナ料理だったものが数多くあるので、ここに食べる事にしました。地下鉄谷町線・長堀鶴見緑地線の谷町六丁目駅を降りて直ぐの所にお店がありました。マトリョーシカ(ロシアの木彫り人形)が店の壁を飾り、正面にも看板代わりに置かれているので、場所は直ぐに分かると思います。小さなお店なので、正午の開店と同時に席が全部埋まってしまいました。行くなら早めに行って店の前で並んで待たなければなりません。店の中には阪神タイガースのマトリョーシカも置いてありました。レジの前には、この3月19日から大阪でも封切られるウクライナを舞台とした映画「ひまわり」の宣伝パネルが置かれていました(後に映画の詳しい説明あり)。

私はピロシキランチを注文しました。ボルシチ(赤カブのスープ)とピロシキ(揚げパン)に野菜サラダが付いて税込千円のランチです。ボルシチもピロシキもロシア料理のように思われていますが、どちらも元はウクライナ料理です。まず最初に温かいボルシチが運ばれて来ました。スープと言うよりもむしろシチューに近いボリュームがあります。しかし、煮込み料理のシチューとは違い、野菜も豊富に入っています。キャベツに人参がどっさり入っていて、それ以外に玉葱やパプリカも。白いサワークリームがその上に載っていました。サワークリームとは、生クリームに乳酸菌を加えて発酵させたもので、そう言われれば味もヨーグルトによく似ています。程よい酸味が食欲を引き立てます。

ボルシチを食べ終わったらサラダが出て来て、やがてピロシキも出来上がりました。ところが、メニュー(左写真)のピロシキは揚げパンなのに、出て来たピロシキ(右写真)はパイで包まれていました。同じピロシキでもパイピロシキです。私は揚げパンのピロシキが食べたかったのに。でも、ボルシチが結構な分量だったので、パイピロシキで逆に丁度良かったかも知れません。パイの中にはポテトとビーフストロガノフがぎっしり詰まっていました。サラダの中の小鉢には、そばの実を炊き詰めたものの上にチキンが載せられ、サワークリームが掛けられていました。

ウクライナ料理には、他に餃子やロールキャベツがあります。餃子はロシアでは「ペリメニ」、ウクライナでは「ヴァレーニキ」と呼ばれます。ともに国の代表的な料理です。これもサワークリームをかけて食べます。メニュー左ページの右上がペリメニのスープ、左下がボルシチ、右下が単体のペリメニです。その中で、私はボルシチが気に入りました。野菜も多くて具だくさんなので、これだけで身体が温まります。日本で言えば鍋料理に相当するのではないかと思います。でも、サワークリームがヨーグルトみたいな味なので、コメ料理には合いません。合うのはやはりパン料理です。

以上、今までなじみがなかったウクライナですが、調べたら日本とも意外な所で少なからず接点がありました。何も知らない私が知ったかぶりして解説するよりも、在日ウクライナ大使館の公式ホームページからそのまま紹介した方がはるかに分かりやすいので、そのまま引用します。

- 「ひまわり」

第2次世界大戦時に引き裂かれた悲運の愛を描いたこの映画をご覧になった方は多いのではないでしょうか? 実はこの広大なひまわり畑は,ウクライナで撮影されたものなのです。ソフィア・ローレン扮するジョバンナが,行方不明となった夫マルチェロ・マストロヤンニ扮するアントニオを一面に咲き誇るひまわり畑の中で必死に探している姿は,みなさんの記憶にも鮮明に残っていることでしょう。

撮影現場はキエフから南へ500kmほど行ったヘルソン州と言われています。今でも7月下旬頃にキエフから南下して郊外へ行くと,一面に咲きわたるひまわりを見ることができます。

但し,面白いことに,日本で販売されている「ひまわり」のビデオの説明書にわざわざこう書いてあるのです。

「(映画に出てくるひまわり畑は)ウクライナと信じておられる方には申し訳ないが,ひまわり畑はモスクワのシェレメチェボ国際空港の近くだった。」

この映画が撮影された1960~70年代及びビデオが販売された時代には,ウクライナは旧ソ連の一共和国であり,外国人はクレムリンから80km以上離れてはいけないと言う規則があったため,多くの観光客がウクライナに押しかけるのを当局が恐れたせいかもしれません。

この映画がウクライナで撮影された証拠に,ひまわり畑の中でソフィア・ローレンが老婆に夫の消息を尋ねるシーンがあるのですが,その老婆はウクライナ語で答えています。

- 「戦艦ポチョムキン」

ウクライナ南部の港町オデッサが舞台となったこの映画は,ラトビア・リガ生まれのエイゼンシュテイン監督が,モンタージュ技法という言葉を世界に普及させたものとして映画ファンには有名になっています。実はエイゼンシュテイン監督は,1910年代にモスクワの参謀本部アカデミー東洋部で日本語を学び,それがモンタージュ技法に影響を与えたと言うから不思議ではありませんか。

例えば,「水と目の描写は“泣く(泪)”を意味する」といったことこそが「モンタージュ」だと彼の著作で述べられています。また,歌舞伎から「演技の切断」及び「演技の分解」のヒントを得たそうです。

オデッサに行くと「ポチョムキンの階段」と呼ばれるこの映画に使われた階段があります。どこにでもありそうな階段なのですが,不思議なことに階段の下から見上げると,階段と階段の踊り場(数カ所あります)が全く見えず,あたかも長い階段が連なっているかのように見え,また,上から見下ろすと階段部分が見えず踊り場だけが下まで連なっているかのように見えます。残念ながら,現在では踊り場部分が広告になっており,上から下まで広告という味気ない風景になってしまいました。

映画の中で,この階段を転げ落ちる乳母車のシーンがあるのですが,これに似たシーンは,映画「アンタッチャブル」を初め多くの映画の中に見られ,「戦艦ポチョムキン」が映画界にもたらした影響の大きさを測り知ることができます。

- 「クレヴァニ 愛のトンネル」

ウクライナの「愛のトンネル」は,日本においても有名になっています。2015年には,日本において「クレヴァニ 愛のトンネル」という今関あきよし監督,未来穂香主演の映画が公開されましたが,この映画は実際にウクライナにおいてロケを行っています。

「愛のトンネル」とは,ウクライナの西部リーウネ州にあるトンネルで,木々に囲まれた鉄道路線上のトンネルが美しい景観を作っており,カップルがこのトンネルをくぐると願いが叶うという言い伝えがあります。ウクライナの首都キエフから車で約5時間かかる距離にあり,なかなか訪れることが難しいのですが,写真にあるように緑のアーチが続く不思議な世界を醸し出しています。

映画の題名にあるクレヴァニとはトンネルのある場所の名前で,高校の教師と生徒との不思議な愛の物語の舞台となっています。今関監督によると,撮影にあたって一番悩まされたのがトンネル内の蚊の問題だったそうですが,主演の未来穂香さんは全く苦情も言わずに演技を行っていたそうです。映画にはキエフの中央駅やウクライナの美しい田舎の風景も出てきますので,この映画を見てからウクライナに来られると興味が倍増すると思います。(以上、ウクライナ大使館ホームページからの引用終わり)

今日は夜にウクライナ侵略反対の反戦デモが大阪でも予定されているそうです。私は翌日朝早くから仕事なので、このデモには参加できませんが、ロシアのウクライナ侵略には断固反対します。今日も地元の駅前で婦人団体が集めていた反戦署名に名を連ねさせてもらいました。同時に、欧米主導の軍事同盟NATO(ナトー:北大西洋条約機構)にウクライナが加盟する事にも私は反対ですが、それを決めるのはロシアのプーチンではなくウクライナの人民です。

ロシアのウクライナ侵略に反対するのも、ウクライナ人民の民族自決権を尊重するからこそです。たとえ、ウクライナの民族運動の一部にネオナチが加わっていたとしても、それを口実に、ロシアのウクライナ侵略を認める訳には行きません。それでは、かつてウクライナを侵略したナチスのヒトラーと同じ立場に成り下がってしまいます。今、日本では、自民党や「維新の会」が、ロシアのウクライナ侵略を口実に改憲を企んでいます。しかし、トランプやプーチンには何も言えずに、「ナチスの手口に学べ」と言い放ち、過去の大日本帝国の侵略も正当化するような彼らに、ウクライナを語る資格なぞあろうはずがありません。戦争反対、侵略反対、核廃絶、脱原発で、世界の人々が団結する以外に、ロシアのウクライナ侵略を阻止する道はありません。それを最後に声を大にして言いたいです。

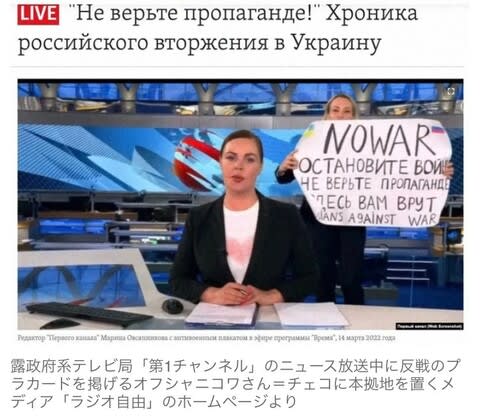

2004年ウクライナ大統領選挙における州別得票分布。親ロシア系候補ヤヌコーヴィチの票が多い地域を青、親欧米系候補ユーシチェンコの票が多い地域をオレンジで着色。この分断状況に乗じて後者による前者の追い落としが始まる。後者陣営のシンボルカラーがオレンジなので「オレンジ革命」と呼ばれる。

2014年ユーロマイダン革命発生時の首都キエフにある独立広場の様子。こちらは親欧米派(ユーロ)による広場(マイダン)占拠がきっかけなので「ユーロマイダン革命」と呼ばれる。いずれの図や写真もウィキペディアから引用。

興味深い映画を見つけた。「ウクライナ・オン・ファイア」というドキュメンタリー映画だ。「プラトーン」などの映画を手がけたオリバー・ストーン監督が総指揮して仕上げた作品だそうだ。Netflix(ネットフリクス)の動画を誰かがYouTube(ユーチューブ)に上げたものを私も偶然観る事が出来た。

違法ダウンロードの可能性のあるリンクを貼るのもどうかと思ったが、それでも「知る権利」保障の公益性の方が優ると考えたので、敢えてここにリンクを貼る事にした。全部観るには約1時間半もの時間を要するので、出来れば時間に余裕のある時に観た方が良いだろう。

今ウクライナを巡っては、ロシアの侵略ばかりがクローズアップされるが、この映画を観た後は、それが如何に浅薄な物の見方であったか思い知らされた。ウクライナでは2004年のオレンジ革命に続き、2014年にもユーロマイダン革命という政変が起きる。いずれも独裁化した前政権に対する反政府運動が発展したものだが、それを欧米諸国が支援していた。

「欧米諸国が民主化を支援した」と言えば聞こえが良いが、実際には米国CIA(中央情報部)がウクライナ国内のネオナチを扇動して、ロシア系住民に対する虐殺を引き起こしたと、この映画は主張している。この虐殺が引き金となり、ウクライナ東部地域の独立、ロシアのクリミヤ半島併合、ウクライナ東西分裂、現在のロシアによる「独立国家承認」と、ウクライナ侵略に連なる一連の事件を引き起こしたと。そして、ウクライナだけでなく、中東諸国に広がった市民革命の波「アラブの春」など、他国の騒乱についても、CIAが関与したと。

私は、少なくとも「アラブの春」については、そういう側面も必ずしも無きにしも非ずかも知れないが、それでも基本的には独裁反対の民主化運動だと思っている。何故なら、「アラブの春」は左派軍事政権の国(シリア、リビア等)だけでなく親米独裁政権の国(エジプト、サウジアラビア等)でも例外なく起こっているからだ。

しかし、CIAが民主化支援を装いながら、他国の内政に干渉して来たのも、まぎれもない事実だ。例えば、1970年代に南米チリで起こったアジェンデ社会主義政権打倒クーデターにも、CIAが裏で関与していたのは、もはや公然の秘密だ。21世紀に入ってからも、米国政府機関NSA(国家安全保障局)が個人のネット情報を自由に盗聴していた事を、スノーデンが暴露している。

私はこの映画を観て、ウクライナという国の悲哀を改めて思い知らされた。周囲に高山や海などの天然の障壁に乏しく、生じっか大草原の穀倉地帯に国があるばかりに、周辺大国の覇権争奪の場にされ、ずっと内政干渉に晒されて来たのだから。それは次のウクライナ国歌の一節にもよく現れている。

ウクライナの栄光も自由もいまだ滅びず、

若き兄弟たちよ、我らに運命はいまだ微笑むだろう。

我らが敵は日の前の露のごとく亡びるだろう。

兄弟たちよ、我らは我らの地を治めよう。

我らは自由のために魂と身体を捧げ、

兄弟たちよ、我らがコサックの氏族であることを示そう。(国家の引用はここまで)

ウクライナは、1991年のソ連崩壊で、ようやく念願の独立を勝ち取る事が出来た。しかし、その後も大国の干渉は続いた。長年に渡る諸民族興亡の歴史を反映して、ウクライナ国内には様々な少数派集団が地域に分立している。その代表的なものが、東部を基盤とするロシア系住民と、西部を基盤とするポーランド系住民の対立だ。狭義のウクライナ人は、あくまで後者のみを指す。

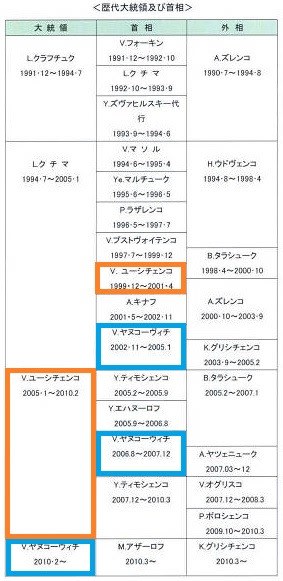

その住民対立によって、政治も親ロシアと親欧米に二分され、同じような顔ぶれの政治家に政治をたらい回しにされて来た。歴代の大統領・首相の一覧表を見るだけでも、親ロシアのヤヌコーヴィチや、親欧米のユーシチェンコ、ティモシェンコなど、ごく少数の政治家に、政治が私物化されて来たのが分かる。

これではロシア帝国の昔とさほど変わらない。政治は常に親ロシアか親欧米かで争われ、それ以外のテーマは全て蚊帳の外に置かれて来た。ウクライナには、チェルノブイリ原発事故の後始末も含め、早急に解決しなければならない問題が他に幾らでもあるにも関わらず。

勿論、私はこの一事を以てロシアの侵略を免罪する気は更々無い。ロシア政府も、女性ジャーナリストを拉致したり、英国に亡命した元KGB(ソ連国家保安委員会)スパイのリトビネンコを毒殺したりと、冷酷無比である点については、米帝やネオナチとも人後に落ちないのだから。

ウクライナに真の民主主義が訪れ、真の自由や公正、平和を人々が手にする事が出来るようになるのは、一体いつの日になるのだろうか?