皆さんは「シチュー」という料理をご存じでしょうか?「シチューだろ。そんなの誰でも知っているよ」というなかれ。ここで言う「シチュー」は、皆さんもご存じの、ドロッとしたクリームシチューやビーフシチューではありません。塩味の透明なスープの中に、牛肉・玉葱・ジャガイモだけが入った、昔ながらのシチューです。

正しくは「シチュウー」と書くそうです。外国船の船員が日本のコックに教えて広まったのだとか。やがて一般家庭にも広まり、私も幼い頃は母の作ったシチューを夕食によく食べました。難波や天王寺の繁華街に出ると、そこかしこにシチューを食べさせてくれる店がありました。やがて、食生活の洋風化が進み、今のドロッとしたシチューが出回るようになると、昔のシチューの味は次第に忘れ去られて行きました。

以前は新世界でも食べられた昔のシチューも、今では天六の大衆食堂「かね又」でしか食べられなくなりました。私はこの味が忘れられず、今でも公休日には時々この「かね又」に通ってシチューを食べています(当時の記事)。「かね又」に来たら、シチューとご飯に卵焼きと小鉢2品が付いて850円のシチュー定食をいつも注文します。シチューにはソースを少し垂らし、山椒をパラパラっと振りかけます。そうすれば味に更に深みが出ます。葱入りの卵焼きも、外はカリカリ、中はドロッとしていて、何とも言えないくらい美味しいです。

このシチューですが、調味料は塩さえあれば作れるそうです。もう他ではどこも作っていない幻のメニュー故に、今まで作るのを諦めていましたが、塩だけで作れるのであれば、これほど簡単なメニューはありません。薄味なので何度食べても飽きません。寒くなるこれからの季節には、まさに打ってつけの料理です…。

そう考えた私は、一度、自分でも作ってみる事にしました。もし、自分で作る事が出来るようになれば、もう、わざわざ電車に乗って天六まで食べに行かなくても済みます。

シチューのレシピもネットで調べました。シチューに使うのは牛すじ肉です。灰汁(あく)抜きした牛すじ肉と玉葱・メークイン(ジャガイモ)を塩味のスープでコトコト煮込んで作ります。実は、牛すじ肉を煮込むには非常に手間がかかります。柔らかくなるまで最低でも1時間は鍋で煮込まなくてはなりません。普通の鍋では難しいので、たいてい圧力鍋で煮込みます。ところが、自炊を始めてまだ経験浅い私は、そんな基本的な事も知らずに、「塩だけで作れる」という点だけに目を奪われ、無謀にも、この「幻のシチュー」作りに挑戦してみる気になりましたw。

近くのスーパーで、賞味期限切れ間近で2割引きとなった豪州産の牛すじ肉150グラムと、玉葱・メークインを1個づつ買って来ました。一人暮らしなので、余り沢山買っても腐らせるだけです。まず牛すじの灰汁抜きからです。牛すじ150グラムをそのまま鍋に入れ、沸騰するまで煮込みます。

牛すじ肉を煮ると大量の灰汁(あく)が出ます。沸騰するまで煮たら、灰汁を捨てて牛すじ肉を一旦水洗いします。

その後、臭い消しの生姜を入れて、再び牛すじ肉を煮込みます。煮込むのは臭い消しの為で、もうほとんど灰汁は出ません。沸騰したら牛すじ肉を出し、ここで初めて適当な大きさに切り分けます。

次に、玉葱をみじん切りにして、牛すじ肉と一緒に鍋で煮込みます。すると、今度は玉葱から野菜の灰汁が出てきますが、野菜の灰汁は旨味があるので捨てません。そのまま一緒に煮込みます。玉葱がとろけるようになれば、メークインも鍋に入れます。その後、最低でも1時間は煮込まなければ、牛すじ肉に味がしみこみ柔らかくはなりません。

火力の弱いIHのコンロでは、玉葱もメークインもなかなか煮えないので、この2品については、電子レンジで4分ほど先に温めておきました。その後、鍋に適量の塩を入れ、牛すじ肉とコトコト弱火で1時間ほど煮込みます。玉葱とメークインは、既に柔らかくなってホクホクとした食感になっていましたが、牛すじ肉だけは、依然として硬いままです。試食すると、まるでチューインガムのような硬さです。最初はクチャクチャ噛んでいましたが、味もしないし美味しくないので、最後には吐き出してしまいました。

そうやって、ずーーーっと煮込んでいるうちに、ついにIHコンロが悲鳴を上げ始めました。高温注意の警告ランプが点灯し、ピーピーと警告音が鳴り出したので、もう電源を落とさざるを得ませんでした。煮込み始めてから50分経った頃です。後10分で規定煮込み時間の1時間となるので、10分間鍋に付けたまま、食材の様子を見ます。玉葱とメークインは、もうトロトロに溶けてしまい、メークインも砕け散ってしまいました。牛すじ肉も、依然として硬いままでしたが、ようやく味がしみこんで来ました。スープの味も、「かね又」のそれに近くなって来ました。

17時に調理を始め、20時になって、ようやく完成しました。普通の鍋で牛すじ肉を煮込んだら、3時間ぐらいかかるという事を、今回身をもって知る事が出来ました。もう遅い時間になってしまったので、副菜なしで、シチューだけをおかずに夕食を食べました。ご飯は宅配のパックご飯ですが、お米専門のメーカー品(サトウのご飯ではない)なので、結構美味しいです。シチューも塩加減はちょうど良かったですが、牛すじ肉の硬いのには閉口しました。1時間近く煮たので、流石に「チューインガム」ほど酷くはありませんでしたが、それでも、ようやくどうにか食べられる程度の柔らかさにしかなりませんでした。

半分余ったシチューは耐熱ボウルに入れ、翌日の夕食にレンチン牛すじカレーにして、トマトポタージュスープと一緒に食べました。こちらは結構、美味しかったです。

遅くなりましたが、5年前の前回と今回の大阪住民投票の得票データを比較してみました。得票は大阪市や各区の選管発表から拾い出し、有効得票に対する賛否の割合をそれぞれ賛成率・反対率として出しました。各区の投票率はウィキペディアの資料から引用し、小数点以下の桁数を統一(2020年は小数第2位を四捨五入)して、区毎に増減を比較してみました。それを見ての感想を簡単に書いておきます。

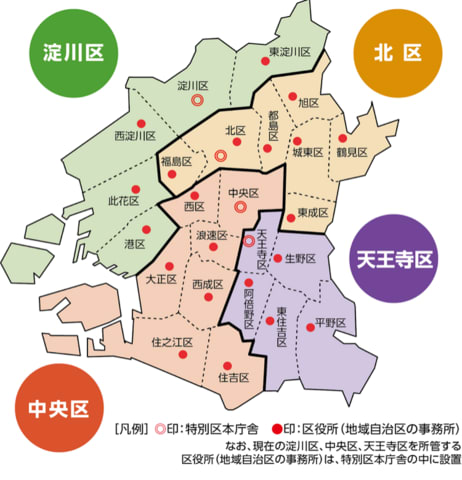

大阪では2015年5月と今年2020年11月の二度に渡り、大阪市廃止・特別区設置の是非を問う住民投票が行われました。大阪府・市政与党の「大阪維新の会」が、大阪市を廃止して東京都と同じような「大阪都」にしようと推進した、いわゆる「大阪都構想」(以下「都構想」と略す)、この「都構想」設計図の「特別区設置協定書」の是非を問う住民投票です。協定書の内容に賛成の人は「賛成」と書き、反対の人は「反対」と書いて投票します。

私も最初は、この住民投票の事を「都構想」住民投票と呼んでいました。しかし、今の法律のままでは、たとえこの住民投票で大阪市廃止が可決されても、大阪市や大阪府が自動的に「大阪都」になる訳ではありません。大阪市が無くなり4つの特別区に分割されるだけで、大阪府は大阪府のままです。「大阪都」にするには、また新たな法律を作らなければなりません。だから、今は私も「都構想」住民投票ではなく、正式名称である「大阪市廃止・特別区設置住民投票」(以下「大阪住民投票」と略す)と呼ぶようにしています。

この大阪住民投票の結果は、二度とも僅差で「否決」でした。票の出方も大体似たようなものでした。北区や西区など、大阪市内北東部のビジネス街を多く抱え企業転勤族のタワマン住民が多く住む区が賛成多数。それに対し、住之江区や平野区など、海岸部から南東部にかけての中小企業や下町を多く抱える区が反対多数。どちらかというと男性は賛成多数で、女性は反対多数。同じく若者や子育て世代が賛成多数なのに対し、高齢者になるほど反対多数となった。但し、賛成・反対多数と言っても、いずれも僅差だった。そして僅差で否決された…そう言われています。

但し、2015年と2020年の住民投票では、少なからず違いも見られます。以下、私の出したデータに沿って見て行きます。

まず投票率が下がりました。2015年の66.83%から2020年には62.35%に4.48ポイント下がりました。前回は投票率6割未満の区は浪速区だけでしたが、今回は6割を切った区が中央・浪速・淀川・東淀川・生野・西成と6つも出ました。浪速区に至っては投票率48.2%と5割を切っています。二度に渡る住民投票で、住民の間に「投票疲れ」が出て来たものと思われます。

そして興味深い事に、賛成多数区の中で反対票が増えました。私のデータでは、それを前回反対率と今回反対率の差(増加分)として、表の右端に増加ポイント数で表示しています。それによると、北区で2.7ポイント、中央区で3.1ポイント、西区で3.9ポイントなど、反対票が軒並み増加に転じています。マスコミでは東成区が前回の賛成多数から今回は反対多数に変わった事が大きく取り上げられましたが、ここは前回も賛否の比率が50%対50%で、ほぼ拮抗していました。私はそれよりもむしろ中央区の変化に注目しています。ビジネス街や繁華街を抱え、北区と並ぶ「賛成派の牙城」のように思われていた中央区が、今回は51%対49%と2ポイントの差しかなく、票差も952票と千票を切っています。ひょっとしたら、ここも反対多数に転じていたかも知れません。そうすれば、今までの「ビジネス街は賛成優位」の予想も覆される事になります。

それに対して、反対多数の区はバラバラです。今回は投票率が下がったので賛成票・反対票とも減少しましたが、どちらかというと反対票の目減りの方が多いように感じました。今回は反対多数に転じた東成区を含めて14区で反対多数となりましたが、そのうち8区で賛成率の方が伸びました。

その中で反対票が大きく伸びた区が2つあります。港区と阿倍野区です。両方とも前回・今回ともに反対多数でしたが、その差が更に広がりました。港区は前回の1,941票差から今回は6,036票差に、反対率も52.2%から57.0%に4.8ポイントも伸びました(上図データ①)。ここは、もし今回の住民投票で大阪市が廃止されたら、代わりに設置される特別区は淀川区になります。淀川特別区のエリアは今の東淀川区・淀川区・西淀川区・此花区・港区の5つです。そのうち此花区と港区は、他の3つの区とは淀川を挟んだ「飛び地」の位置にあります。おまけに淀川特別区の本庁舎が置かれる今の淀川区役所から最も遠くなってしまいます。それに対する反発が、このような票差となって現れたのでしょう。

阿倍野区も港区に次いで票差が広がりました。前回の2,012票差から今回は6,236票差に、反対率も51.6%から54.9%に3.3ポイントも伸びました。ここは投票率も70.4%から71.1%に唯一増加に転じました(上図データ②)。元々、投票率が高かった上に、全体の投票率が下がった中でも更に増加に転じ、反対率も伸びた。その原因は何なのか?マスコミは「高齢者世帯の多さ」や「低所得者層の多さ」によるものだと言いますが、私はそれだけではないと思います。何故なら、阿倍野区やその隣の住吉区には、帝塚山や北畠などの高級住宅街もあるからです。決して「単なる下町」ではありません。所得水準も決して低い訳ではありません。

私は、所得水準や高齢化率の違いよりも、むしろ住民の地域に対する「愛着度」の違いが、このような反対率の増加となって現れたと思います。住吉区の区名の由来は住吉大社から来ています。阿倍野区は平安時代に活躍した陰陽師(おんみょうじ)の安倍晴明から来ています。区内には安倍晴明神社などの歴史遺産も数多くあります。住吉区も阿倍野区も、大阪市廃止後に設置される特別区は天王寺区になります。由緒ある住吉や阿倍野の地名が消えてなくなり、天王寺特別区に統合されてしまいます。それに対する反発が、このような票差となって現れたのでしょう。

この意見には反論もあるかと思います。大正末期の町村合併でこの地が大阪市に含まれるようになった時、この一帯はまだ農村地帯で人口も希薄でした。だから、今の阿倍野区、東住吉区、平野区も全て住吉区に含まれていました。そこから人口増加に伴い、それぞれの区が分かれ、今の24区になったのです。阿倍野も昔は天王寺村の一部でした。その地名も「阿倍野」だけでなく「阿部野」と書かれた書物もありました。近鉄の駅名も「阿倍野橋」ではなく「阿部野橋」です(私も調べてみて初めて気が付きましたw)。住吉区から分離して阿倍野区を置こうとした際も、「阿倍野」にするか「阿部野」にするか迷った末に、古文書の記載に則って今の「阿倍野」に落ち着いたそうです。

しかし、天王寺村の一部だったのも明治時代の一時期だけで、それ以前の江戸時代は阿倍野(阿部野)村でした。それを何故、行政の都合だけで、また天王寺に吸収されなければならないのか?特に、今度の特別区設置協定書で、住吉区や西成区が中央特別区に含まれてしまう事については、私も非常に違和感を感じました。どう考えても地域のイメージに合わないからです。住吉大社に由来する由緒ある区名が、何故、難波・道頓堀の繁華街や本町のタワーマンションのイメージしかない中央区に飲み込まれてしまわなければならないのか?西成の日雇い労働者が、何故、本町のタワマン住民の後塵を拝さなければならないのか?そんな素朴な反発が、反対率の増加となって現れたのではないでしょうか。

西成の商店街を歩いていたら、薬局の主人が店先で新聞を広げて「遂に反対派リード!よし!」と呟いていたのを耳にしました。住之江区から来ているバイトも、「何で、わしらがこんな奴らと同じ区名にされなあかんねん?何のメリットも無いやんか!絶対に反対に入れるで!」と言っていました。その疑問を駅前で都構想賛成のビラを配っている運動員にぶつけたら、その運動員は何と言っていたか?「どの一票も平等だから、西成の日雇い労働者が本町のタワマン住民の後塵を拝するような事にはならない」と答えていました。幾ら形だけは平等でも、実際は食うや食わずで投票どころではない人も一杯いて、そういう人は投票に行く余裕のある人の後塵を拝するしかない「不平等」が厳然とあるのに。

せっかく住民投票で二度も「都構想」が否決され、大阪市廃止・特別区設置を免れたにも関わらず、今度は特別区(左下図)の代わりに総合区(右下図)を設置しようとする案が浮上しているそうです。今までの24行政区を8つの総合区に統合するそうです。大阪市は無くなりませんが、区役所はまた遠くなります。港区の代わりに今度は西淀川区が川向こうの「飛び地」になってしまいます。二重行政を無くして、「ニア・イズ・ベター(身近な事は自分たちで決めよう)」と言うのが、「都構想」の建前だったはずです。しかし、これでは一体何の為の「ニア・イズ・ベター」か分かりません。

そもそも「都構想」自体も、下から住民の声として湧き上がって来たものではありません。選挙に勝った「大阪維新の会」が突然言い出して、我々にいきなり押し付けて来たものです。そういう意味では、同じ住民投票でも、米軍基地被害に悩む住民の声を反映した沖縄の辺野古移設の是非を問う県民投票とは、全く性格が違います。むしろ、現実の悪政から目をそらし、自分たちの人気を維持する為に、わざと「架空の争点」をぶつけて来ているのではないか?そう思わざるを得ません。そんなイザコザに巻き込まれ、同じ住民同士で敵と味方に分かれて対立し合うのは、もう沢山です!

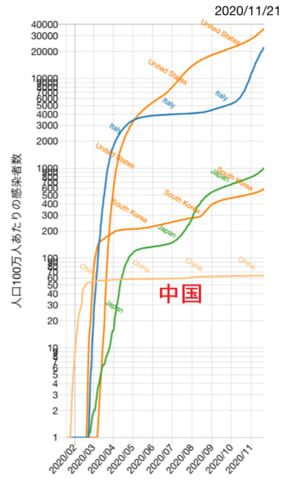

それでなくても、コロナの感染が広がり、失業で食うや食わずの人も大勢いるのに。住民の暮らしや生活を支えるのが政治の役割なのに。それを放り出して、いつまで「制度いじり」ばかりに、うつつを抜かしているのか。区役所や公共施設を減らして何が「ニア・イズ・ベター」なのか?これでは、仕事もせずに「部屋の模様替え」にうつつを抜かしている道楽者と同じではないですか。

そもそも、自分たちの方から「身近な行政を実現しよう!」と言い出しておいて、今頃になって「区の数が多すぎるので3分の1に減らそう」とは(呆)。自分たちの都合だけで、今までと正反対の事を平気で言える神経が理解できません。下の新聞記事にもあるように、余りにも市民をバカにしています。区の数を減らして、何が「身近な行政実現」か?

以下、大スポ(東スポ)11月7日付記事より引用。

大阪維新の会はまるでトランプ!?都構想否決でも条例案提出に「金返せ」の声

これじゃトランプ大統領と同じ?

大阪市の松井一郎市長(56)と府の吉村洋文知事(45)は、大阪都構想の住民投票での否決を受け、府・市の広域行政を一元化する条例案を提出する意向を示した。

吉村氏は6日、大阪府庁で行われた定例会見で「都構想は否決になりました。大阪市民の皆さんの一番大きかった却下理由は『大阪市をなくすな』という不安だった。我々としても受け入れます。ただ、賛成派の皆さんもいた。ポイントにして1ポイント差。都構想を実現すべきだという人が約半数いた。二重行政を解消すべきという意見は強く、広域については一本化するというのが市民の皆さんの判断じゃないかと思う」と改めて主張。

条例案を来年の2月に議会に提案するとして「反対派の方がどう言うかは分かりませんが、僅差だったというのを尊重してもらい、賛成派の意も組んでもらいたい」と話した。

確かに住民投票で反対票を投じた市民でも、大阪維新の会の行政手腕を評価する声は多かった。

しかし、市政関係者は「『選挙こそ民意で健全な民主主義』と言っていた維新が『半分は賛成だった』と言い出すのはめっちゃダサい」と苦笑い。その上で「最大目標の市役所の解体には失敗しましたけど、都構想の制度案の中身を条例で推進できるんだったら、住民投票をやる意味はあったのか。投票にかけた何十億円もの金を返せよ!と言いたい」と語った。

別の関係者も「反対派は『大阪市をなくすな』ということだけで反対して制度案の中身なんて何も考えてないでしょ?と言っているようにも取れる。市民をアホにしてますよ。結果が出て数日で別のことを言い出すなんて失礼だし、まるでトランプ大統領と一緒。ネット上ではトランプのことを『アメリカ維新の会』なんて話題になってましたし」と指摘。

米国の大統領選挙でダダをこねまくるトランプ大統領の手法と重ねて批判する声が出ている。

11月1日、大阪市廃止・特別区設置(いわゆる都構想)住民投票が行われた。その日の夜、テレビの開票速報を見ていると、「大阪市廃止反対多数が確実」との第一報がいきなり入って来た。

その時点では、まだ賛成票が反対票を上回っていた。元々、賛成派の多い地域から開票が始まったので、その間は賛成優位が続く。でも、番組の最初で示された出口調査の結果では、わずかだが確実に、反対票の方が賛成票を上回っていた。

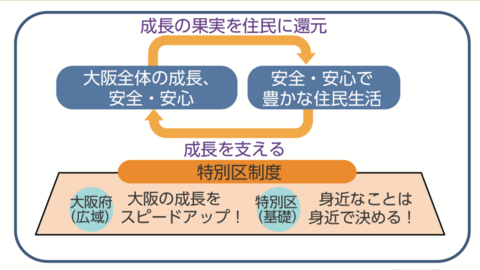

そもそも「都構想」自体が「うさん臭い代物」だった。「政令指定都市の大阪市を廃止して、4つの特別区に分割する事で、大阪市と大阪府が対立して物事が進まない二重行政の弊害を無くす。そして、特別区には公選区長と区議会を置く事で、身近な行政を実現する」。それが「大阪都構想」の謳(うた)い文句だったが、、、

①「都構想」と言いながら実際は「都」にはならない。「大阪都」にする為には、また別の法律を作らなければならない。今のままでは、たとえ都構想が賛成多数で可決されても、「大阪市」西成区✖✖から「大阪府」中央区字(あざ)西成✖✖に住所が変わるだけ。

②大阪市も、その下の西成区とか住之江区とかの行政区も廃止しながら、それでも「区役所」は残すと言う。しかし、実際は、特別区の下に設置される地域自治区の事務所を、無理やり「区役所」と称するだけ。実際は「出張所」でしかないものを無理やり「区役所」と称するだけだ。こんな「詐欺」みたいな話があるか!

③今まで1つの政令指定都市だった都市を4つの特別区に分ければ、新たに4つの区庁舎を作らなければならず、公務員も増やさなければならない。その分割コストを少しでも減らそうと、特別区の本庁舎も新たには建てず、今までの市庁舎や区庁舎に全て間借りするという。しかし、そんな「名ばかり」の特別区に一体何が出来ると言うのか?

④「大阪市を4つの特別区に分割する事で、身近な行政が実現できる」と言うが、法人市民税や固定資産税の徴税権も大阪府に奪われ、税収を4分の1に減らされて、一体どれだけ「身近な行政」が出来ると言うのか?自前の庁舎も持てず、水道や消防の権限もない。都市計画の策定権限もない。そんな「半人前」の特別区に一体何が出来ると言うのか?

⑤大阪府と大阪市の「二重行政」を解消して、「広域行政」は大阪府にゆだね、特別区は「身近な行政」に専念すると言う。しかし、地域の事は全て地域住民の自治にゆだねるのが、本来の地方自治だ。ところが、カジノや万博誘致は「広域行政」で、大阪府の専権事項だから、特別区は口出しできない。特別区が行使できる自治権は「身の回りの事」のみ。これでは江戸時代の「町方」や「庄屋」と何ら変わらない。いつから「地方自治体」は国や大阪府の「下請け」に成り下がったのか?

実際は「二重行政解消」の名目で、歴史も役割も違う大学や病院を無理やり統廃合。挙句の果てに大阪市まで廃止して、「身近な行政」とは名ばかりの「下請け」業務しか出来ない特別区に置き換えてしまう。そうして、カジノ誘致や水道民営化に反対出来ない様にして、犯罪対策や依存症対策などの尻ぬぐいだけを大阪市民に押し付ける。そして、大阪市を外国のカジノ資本やハゲタカファンドに売り飛ばしてしまう。

その策動を大阪市民は拒否したのだ。

いくらカネに物を言わせて物量作戦を展開しようと、公明党や一部の自民党府議を恫喝して賛成派に抱き込もうと、市民はそんな脅しには屈しなかった。

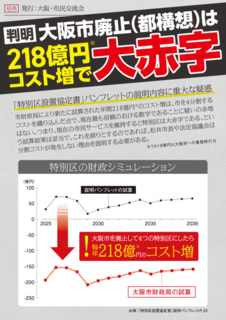

維新は、自分達は「疑問点は市役所に聞け」と、まるで行政を私物化する様なビラを撒いておきながら、真実を明らかにしようとした内部告発をデマ呼ばわり。その内部告発も、1つの政令市を4つの特別区に分割すれば、分割コストは増えるにも関わらず、国から支給される地方交付税交付金は1つの市だった時と変わらず。「分割すれば余分に経費が掛かる」という、しごく当たり前の事を言ったに過ぎなかった。その「当たり前」の発言すら権力の力で封殺。しかし、そんな脅しも遂に通用しなかった。

今回の住民投票の確定票数は、賛成67万5829票に対して、反対69万2996票と、その差はわずか1万7167票。(投票率62.35%、前回住民投票より4.48ポイント下落)

前回に引き続いて今回も僅差(きんさ)だったが、それでも、維新が行政やマスコミを味方に付けて、総力を挙げて都構想賛成に誘導しようとした中で、二度も否決を勝ち取った意義は大きい。

2020年11月1日は、大阪市民が、2015年5月17日の最初の住民投票に続き、再びハゲタカファンドとその代弁者たる維新の策動を拒否し、自分達の暮らしを守る事が出来た日として、永遠に歴史の記録に残るだろう。

大阪市の松井市長は、都構想否決の責任を取って、「大阪維新の会」代表の座を降りると表明した。しかし、同時に兼務している「日本維新の会」代表の座には引き続き留まると言う。大阪府の吉村知事も、「僕はもう都構想はやらない」と言った。しかし、やらないのはあくまでも「僕」だけであって、松井市長はどうするか何も言わなかった。松井市長は今の任期が終わるまでは大阪市長の座に留まると言う。ひょっとしたら、任期中にまた「都構想やる」と言い出すかも知れない。「内部告発さえ無ければ都構想は実現できていた」とか何とか屁理屈をつけて。

本当に責任を取る気なら、二人とも今すぐにでも市長や知事を辞めるのが筋だろう。そうして、二度と政界に足を踏み入れるな。そして、今や「無用の長物」と化した副首都推進局(大阪市役所内部の都構想推進部局)も即刻解体し、そこに偏っていた大阪市の職員を適正配置に戻すべきだ。

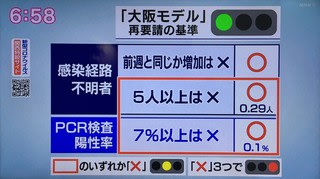

今まで10年以上も、「都構想」で行政を私物化し、大阪市民や大阪府民を散々振り回して来たのだから。コロナ対策も、雨がっぱ集めやイソジンの宣伝、赤信号回避の「大阪モデル」など、パフォーマンスばっかりだった。10万円給付金の支給もダダ遅れで。それに対する「罪滅ぼし」をしてこそ、初めて本当に「けじめ」をつける事が出来るのだ。