相模屋の「おだしがしみたきざみあげ」という商品があります。味付けされたフリーズドライの刻み揚げが、チャックシールの袋に入れられ、各地のスーパーで売られていました。私もこの商品を重宝していました。今住んでいるワンルームには、IH一口コンロのミニキッチンと、ワンドアタイプの小型冷蔵庫しかありません。他にあるのは電子レンジと電気ケトルだけです。これでは簡単な調理しか出来ません。そんな中でも、この商品なら包丁要らずで簡単に調理できるので助かっていました。常温で長期保存できるのも魅力でした。

確かに味だけなら、もっと美味しいお揚げさんも一杯あります。例えば同じ相模屋の「焼いておいしい絹厚揚げ」など。でも、そういう美味しいお揚げは、脂肪分も半端なく多いので、味噌汁の具として使う為に包丁で切っていると、手が油でベトベト、テカテカになってしまいます。それに対して、「おだし~」は既にカットされているので、手がベトベトにならずに済みます。

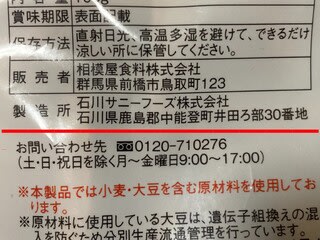

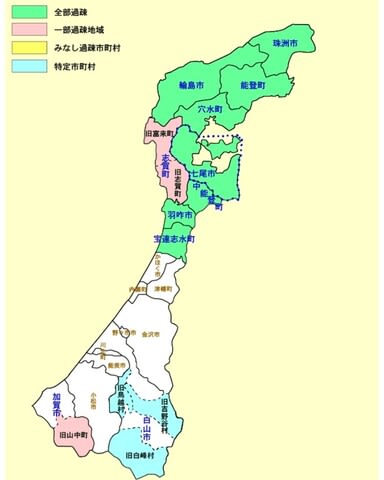

ところが、最近どこにも売っていないので、不思議に思い、商品の包材でメーカー名を確認したら、何と能登半島地震被災地のメーカーでした。メーカー名は石川サニーフーズ株式会社。石川県の中能登町に本社と工場があります。同社で製造された商品を相模屋が各地のスーパーに卸していました。その同社が今回の地震で被災し、操業停止に追い込まれていました。その為に、近所のスーパーからも商品が撤去され、代替品に置き換えられていました。

でも、このまま撤去されてしまうには、余りにも惜しい商品です。この商品が誕生するまでの経緯を知ると、石川サニーフーズもうちの会社と全く同じ問題を抱えていた事が分かりました。その問題を乗り越える中で、同社は新商品の開発に成功し、会社の危機を乗り越える事が出来たのです。以下、相模屋の社長さんの言葉をそのまま紹介します。

「相模屋に、『おだしがしみたきざみあげ』というのがあるんですけれど(中略)これをつくっている石川サニーフーズは、実は、“あの”カップうどんのお揚げを納めて会社で(中略)、そのカップうどんのメーカーさんが、お揚げを内製化するということになりまして、それで需要がなくなって、石川サニーフーズの親会社さんからうちにお話が来ました。(中略)

私どもが行ったときには、こちらの会社は『別のカップうどんの取引先を探さないと』という雰囲気だったのですけれど、ふと、工場の片隅を見たら、裁断機があったんですね。納品先の規格に合わないお揚げをカットして、違う商品で使うための。(中略)めったに使われないらしくて、放置されていたんですが、『これで最初から刻んで売ろうよ、常温で保存できて、包丁を使わずに、すぐ料理に入れるから、喜ばれるよ』と(提案しました)。

刻んで食べたときにおいしくなるように、だしがしっかりしみたお揚げをつくって、カットして、使いやすいように袋にチャックも付けて。おかげさまで、これが売れて売れて。今は専用の生産設備をどんどん入れています。(中略)考えてみると、この会社は社員数90人前後なのに、いわゆる大企業病にかかっていたんですよね。(中略)大企業病の症状は、『他人の判断基準にひたすら従って、自分では考えない』ことですから、規模は関係ないです。

大きなクライアントの規格、基準、数字に沿うことが最優先事項で、やりたいことがあっても簡単には通らないし、お伺いを立てないと、物事が動かない。そうなればどうしても、言われたことだけを黙々とやる。ロボットみたいな仕事になるわけです。まずは皆さんに自我に目覚めてもうらおうと。やりたいことに気づいて、そのために働いていただこうと。『手持ちの商品で、こんなヒットが出せたじゃないか』が、その気持ちの大きな支えになります」

(以上、六角明雄「中小企業も大企業病にかかることがある」より引用)

言われた事しかしない。上の言う事しか聞かない。それをそのまま下に押し付けてくるだけ。そんな「大企業病」におかされた「社畜の奴隷根性」の弊風を打ち破って生まれてきた商品である事を知り、ますます親しみを覚えた私は、さっそく近所のスーパーに出向き、店内に備え付けのアンケート用紙に、この商品を再び店頭に並べてもらうよう書きました。そして、某スーパーの物流センター業務を請け負っている今の勤務先企業のホームページにも、以下の要望を投稿しました。

相模屋の「おだしがしみたきざみあげ」。味付けきざみ揚げがチャックシールの袋に入れられ各地のスーパーで売られていました。包丁要らずでそのまま鍋に入れるだけなので非常に重宝していました。常温で長期保存出来るのも魅力でした。

今年の元旦に、競馬にゆかりのある京都の藤森(ふじのもり)神社に初詣に行ったら、その後、京都金杯・日経新春杯・東海ステークスと競馬が三連続的中したので、そのお礼と更なる的中祈願の為に、昨日の公休日に再び参拝に行きました。そのついでに、近くの伏見稲荷にも足を延ばしました。

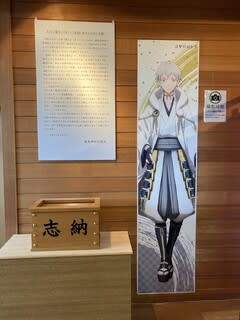

藤森神社では宝物殿の展示が無料公開されていました。元々この神社は戦勝祈願の為に建立された関係で、馬具や馬術、刀剣にまつわる展示が数多くあります。それらの品々が公開されていました。宝物殿の中は撮影禁止区域と許可区域に分けられていて、許可区域の展示品のみ撮影して来ました。許可区域では刀剣ゆかりの四社巡りの御朱印と、鶴丸と呼ばれる平安時代の名刀の写し(模造品?)、それを象ったネットゲームのキャラクター「鶴丸国永」のフィギア、バッジ、サイン色紙、扇子などが展示されていました。

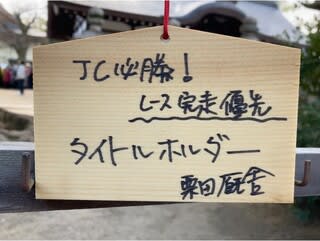

それらを見た後、絵馬を買い、三連続的中のお礼と更なる的中祈願のお願いを書き、神社に奉納しました。その後、境内にある不二(ふじ)の泉(湧き水)、新馬像、歴代GⅠ馬の絵が奉納された絵馬殿、境内にある末社、競馬のファンファーレが鳴る飲料自販機などを観て来ました。

絵馬殿の全景と歴代GⅠ馬の絵馬。左からトウカイテイオー、ナリタブライアン、ファレノプシス。

左上:飲料を買うと「パンパカパーン、パンパンパン、パンパカパーン、幸運に恵まれますように♪」と声の出るダイドードリンコの自販機。右上:藤棚(今は冬なので枯れている)と和歌の碑。境内には紫陽花の花壇もあり、梅雨の季節にはきれいな花が咲くそうです。

そして、藤森神社最寄り駅の京阪電車墨染駅から三駅京都寄りにある伏見稲荷駅で下りて、伏見稲荷もついでに参拝して来ました。私は今まで伏見稲荷には一度も行った事がなく、有名な千本鳥居も一度見て来たかったので、立ち寄って来ました。

左上:伏見大社の大鳥居。右上:千本鳥居。参拝路は右から上って左から下りて来る。

稲荷大社なので破魔矢や絵馬も狐の顔を象っている。絵馬の願い事も多言語で国際色豊か。

伏見稲荷の名物。左:雀と鶉(うずら)の焼き鳥。右:稲荷寿司。いずれも五穀豊穣を願って供えたのが始まりだそうです。でも私は(特に焼き鳥の方は余りにも鳥の姿がリアルなので)余り食べる気がしませんでした。

参道の土産物。左上:韓国で人気の10円パン500円。右上:肉巻きおにぎり600円(高w)。下:伏見稲荷Tシャツ。

藤森神社も平日の割には参拝客が割と多くいましたが、伏見稲荷はその比ではありません。平日でも初詣並みの大混雑です。でも、そのほとんどは中国人観光客です。参道には縁日の屋台も一杯出ていましたが、こちらも総じて「ぼったくり価格」の店ばかりで、到底買う気になれませんでした。

それに加えて、当日は寒波襲来で雪も散らつき出したので、もう奥山の御膳谷(稲荷山)には行かずに、本殿だけの参拝に留めました。観光地としての知名度や、文化財の値打ちで比較すると、確かに藤森神社よりも伏見稲荷の方がはるかに「格上」ですが、私個人としては、後者よりも前者の方がはるかに庶民的で、より親しみを感じました。

伏見稲荷の本殿の横には住吉大社末社の大歳社にあるような「おもかる石」もありました。この石を持ち上げた時に軽いと感じたら願いが叶い、重いと感じたらもっと努力しなければならないと言われています。私も持ち上げてみましたが、意外と重く感じたので、藤森神社の御利益もそろそろ賞味期限が尽きる頃に来ているのかも知れません。

12/30日夕食。いわしうま煮、冷奴、粕汁。粕汁は具沢山だったので他には何も入れず。

今年の元旦は、まずコスモタワーで初日の出を見た後、自宅に帰ってその様子をブログに書きました。その後、初詣に行く事にしましたが、今年はいつも行っている近くの住吉大社ではなく、今まで行ったことのない所に行こうと、ネットで調べていたら・・・面白い所を見つけました。

京都市伏見区にある藤森(ふじのもり)神社です。絵馬殿に歴代競走馬の絵が掲げられていて、競馬の関係者やファンがよくお参りする神社という事で、私もお参りする事に。最寄り駅は京阪本線の墨染です。大阪・淀屋橋から特急に乗り、丹波橋で普通電車に乗り換えて一つ目の駅です。駅を降りて踏切を渡り、最初の角を左に折れ、藤森小学校の角を右に進んだら神社の看板が見えて来ます。

墨染駅に着いたら12時前だったので、近くのラーメン屋でお昼にしました。京都では割と有名な神社らしく、参拝する人が大勢います。その為に、飲食店も元旦から営業している所がチラホラ。そのうちの一軒「拉麺へんてこ」にお邪魔して、一番人気の「魚介へんてこッラーメン」とミニチャーシュー丼をいただきました。「へんてこ」な名前の店でしたが、味は抜群でした。ラーメンの上に載っている魚の形をしたミニあられが面白かったです。店内の壁に藤森神社のお札が貼られていました。

「勝運 馬の社 藤森神社」と書かれた看板の前を左に折れ、神社の鳥居をくぐると、拝殿まで続く参道には、既に順番待ちの参拝客が大勢並んでいました。駐車場の入口には「車は右、人・馬は左」の案内板(馬も参拝?)、駐車場の中にも「トウカイテイオー」「ウマ娘」のステッカーが貼られた車が。参拝まで約1時間の順番待ちの間も、色々楽しませていただきました。

参拝の後はいよいよ絵馬殿へ。ここに掲げられている歴代優勝馬は、最近の物は余りなく、90年代から2000年代初めにかけて活躍した馬の絵が中心でした。最近競馬をやり始めたファンには余り馴染みのない馬ばかりです。逆に、私の様に競馬歴20年(年数だけは一丁前w)のファンにとっては、ちょうど競馬をやり始めた頃に活躍した馬ばかりで、しばし当時の思い出にひたる事が出来て幸せでした。

絵馬殿に掲げられた歴代GI馬の絵より。左上から右下へ順に、④マチカネフクキタル(1997年菊花賞)、⑫ナリタトップロード(1999年菊花賞)、⑨ファレノプシス(下記参照)、⑮ダイタクヤマト(2000年スプリンターズS)。

その中でも特に印象に残ったのがファレノプシス。1998年の桜花賞優勝馬で、その後、秋華賞や2000年のエリザベス女王杯も勝っています。ファレノプシスとは胡蝶蘭の学名です。翌日のスポーツ紙には「胡蝶蘭咲く」の見出しが躍りました。

私が初めて馬券を買ったのも、この桜花賞でした。レースの数日前に、同僚と飲んだ時に、同僚が楽しそうに競馬を話をしていたので、私も試しに馬券を買ってみる事にしたのです。ところが予想紙を読んでも、数字や競馬用語の意味が分からずチンプンカンプン。同僚や勤務先で荷物を積み込んでいたドライバーに、用語の意味や馬券の買い方を聞き回っていた当時の事を思い出しました。

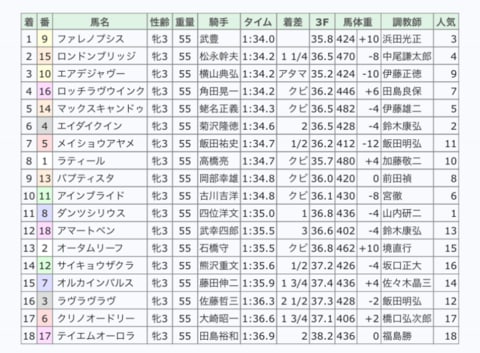

このレースでは上位数頭に人気が集まっていました。当時はまだ単勝・複勝・枠連・馬連の4種類の馬券しかありませんでした。私は、ファレノプシス・ロンドンブリッジ・ダンツシリウス・(残り1頭不詳)の4頭を馬連ボックスで500円ずつ買い、馬連2010円の配当を手にする事が出来ました。

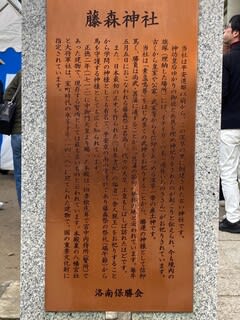

では何故、この神社が競馬と縁が深いのか?神社のホームページ等によると、西暦203年に神功皇后(じんぐうこうごう)が朝鮮半島征服の戦いから帰って来た時に、ここに勝利の旗を立てたのを記念して、スサノオノミコトなどを祀るようになったのが始まりなのだそうです。旗を立てたとされる台(旗塚)も神社の境内の中にあります。しかし、西暦203年と言えば邪馬台国の卑弥呼が活躍したとされる頃です。当時の日本はまだ弥生時代の後期です。そもそも神功皇后や歴代天皇自体も、第15代の仁徳天皇以前は実在したかどうかも定かではない伝説上の人物です。

でも戦前の日本では、伝説上の神話がまるで歴史上の史実であるかの様に教えられ、「日本には神風が吹く」と煽られ、侵略戦争の道に突き進んで行きました。その中で、競馬も軍馬育成の一環として開催されました。春・秋の天皇賞に天皇が観戦しに来るのも、昔の「帝室御賞典競争」のなごりです。競馬にはそんなきな臭い「負の歴史」もあるのです。もう二度とこんな過ちを繰り返してはいけません。今はもう21世紀です。この国の主権者は国民であって天皇ではありません。それが民主主義と言う物です。競馬も戦後は純粋に庶民の娯楽として定着して行きました。ギャンブル依存症になるリスクはあるものの。お酒も「百薬の長」と呼ばれるように、ほどほどに楽しめば良いのです。

神社では奉納太鼓が披露され、餅つきも始まりました。搗き立てのお餅が参拝者にも振舞われます。私は既に昼食のラーメンでお腹一杯だったので遠慮しましたが。境内にはかつての競走馬もいて、参拝客から与えられた人参を美味そうに食べていました。競走馬の名前は二ホンピロナッシュ(牡馬6歳)。競争成績は正直余りパッとしませんでしたw。多分おとなしい性格なのでしょう。だから、子どもの遊び相手にここに連れて来られたのかも。

境内には神馬の像も建っていました。像を撫でている人の中には「10万馬券が当たるますように」とつぶやいている人も。私はこれを見て例の「ワイド10万男」を思い出しましたw。飲料の自販機にも馬の絵が描かれ、お金を入れると競馬のファンファーレが鳴る仕掛けになっています。私は境内をしばらく散策した後、絵馬を買って帰途に就きました。絵馬に書く願い事は、自宅に帰ってから、絵馬の表面にテープを張り、サインペンのインクがにじまない様にしてから書きました。

藤森神社は競馬以外にも紫陽花(あじさい)の名所としても有名です。また菖蒲の節句(5月5日の端午の節句)発祥の地としても有名です。5月には駆け馬神事、6月には紫陽花祭りが開催されます。境内には「不二の水」という清水も湧き出していて、名水を汲みに来る人が後を絶ちません。次は春になったらまた来ようと思います。