私たちはこれまで何年もの間、万博が夢洲で開催されるリスクについて、大阪府市や博覧会協会と協議を進めてきました。しかし、何ら改善されることないまま、問題がようやく報道されてきた状態です。

夢洲での万博開催は、海外パビリオンが遅れているだけではなく、さまざまな問題が山積しています。

万博を延期しても、コストが上がるだけ。

何の問題解決にもなりません。

夢洲での万博は中止すべきです。

夢洲のような軟弱地盤で万博を開催するとなると、地下に50mもの杭が必要で、終了後、その杭を抜く必要があります。

(イラスト略)

https://ameblo.jp/mori-arch-econo/entry-12820022722.html

以下要請署名文です。

博覧会協会と協議を予定しています。

中止を決定できる、BIE総会も11月末。

この署名は短期決戦です。

ぜひ皆さまのご協力のほどよろしくお願いいたします。

ーーーーーーーー

公益社団法人 日本国際博覧会協会 会長 十倉雅和様

経済産業大臣 西村康稔 様

大阪府知事 吉村洋文 様

大阪市長 横山英幸 様

大阪・関西万博の開催を1年数ヶ月後に迫っている中、以下の難問題は全く未解決のままであります。

1, 各種廃棄物、浚渫土砂で埋立した「夢洲」の土壌問題、地盤問題、環境問題などが全く未解決であり、また、台風対策、地震対策、緊急時の避難対策など安心できる具体策がないこと。

2, 国際物流拠点の夢洲を観光拠点に変更したために、土壌のかさ上げ、交通網の整備、既存道路の拡幅、などに巨額の公金・税金投資を要し、市民生活予算に多大な影響を与えること。

3, 会場建設費が当初予定の1,250億円が、1,850億円と増額され、更に上振れが予想されること。

4, 会場建設地の軟弱地盤対策として、50mほどの「杭」を何本も打ち、終了後には杭を抜いて「更地」とすることが必要とされており、僅か6ヶ月のイベントに全く合理性がないこと。

5, 更に深刻なのは会場建設を担う「建設労働者」、資材運搬の「運輸労働者」の労働者不足、時間外労働規制適用問題への解決策が全く見通せないこと。

6, 夢洲連絡道が2ルートしか無い中、会場建設時の工事車両と物流車両、期間中の観客輸送と物流車両、更にⅠR施設建設が万博開催と同時開始とされている「トリプル交通問題」の解決策がないこと。

7,「いのち輝く未来社会のデザイン」のテーマに全く合致せず、BIEの期待を裏切るものであること。

以上のことから、下記の要請をいたします。

■要請事項

1,日本国際博覧会協会及び地元自治体として現状の混乱状態を正しく認識し、BIE(博覧会国際事務局)と万博開催の「中止」を前提に早急に協議を始めること。

2,中止により、万博に予定されていた「国や自治体財源」を市民の生活・福祉・中小事業者対策、防災・防疫対策に充当すること。

■取扱団体

署名集約先:どないする大阪の未来ネット

530-0041 大阪市北区天神橋2-2-9 プラネット南森町8階 http://donainet.seesaa.net/

夢洲で万博・カジノは危険だ

万博・カジノ推進派は完成予定図のきれいな青写真で誤魔化しているが、会場予定地の夢洲は元々、産業廃棄物の最終処分場だった。有害物質の六価クロムやカドミウム、ダイオキシンが地中に堆積し、今もメタンガスが噴出し続けている。

土壌も軟弱地盤で、今もどんどん地盤沈下中だ。夢洲の隅にはコンテナヤードがあるが、2018年の台風では完全浸水、コンテナが風に吹き飛ばされ大阪湾に流出。夢洲から退出する車両には汚染物質を外に持ち出さないようにタイヤ洗浄が義務付けられている。

それに対して、大阪府・市は、私企業の儲け仕事に過ぎないカジノに、750億円以上もの土壌対策費を、税金で支出しようとしている。中小企業振興予算や福祉・教育予算をどんどん削って。

それ以外にも、ハリボテそのものの木造の大屋根(リング)、バケモノみたいなキャラクターのミャクミャクと、突っ込みどころ満載の万博。その壮大な無駄使いの、とばっちりを受けるのは我々、大阪に住む人間だ。

維新の大阪市長や府知事は、「府市合わせ」と言って都構想を推進し、それが失敗に終わった後は万博・カジノに看板をかけ替えたが、これでは、将来の大阪はペンペン草も生えない「不幸せ」な街になってしまう。それでも良いのか?

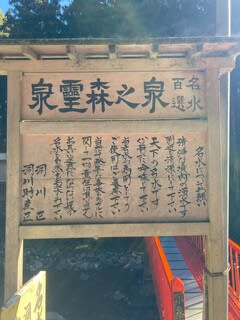

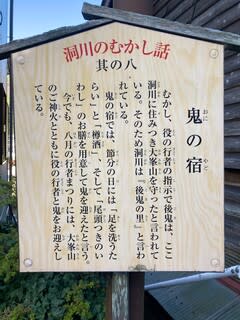

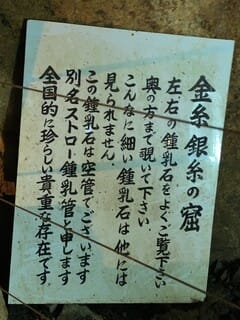

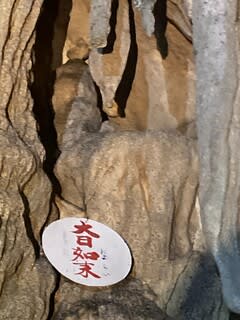

洞川温泉に一泊二日で旅行に来て、五代松鍾乳洞を見た翌日は、「ごろごろ水」に立ち寄りました。鍾乳洞のある所には、必ずと言って良いほどきれいな湧き水が湧き出ています。鍾乳洞を作った石灰岩の地層で濾過された地下水が地表に再び湧き出て来るからです。

「ごろごろ水」も、そんな湧き水の一つです。水が湧き出る際に「ごろごろ」と音がするから、「ごろごろ水」と命名されました。環境庁が指定する「名水百選」にも選ばれました。 ただ、源泉の方は飲用・採取出来ません。見た目はきれいでも、微量の生活排水・産業排水が紛れ込んでいる為です。

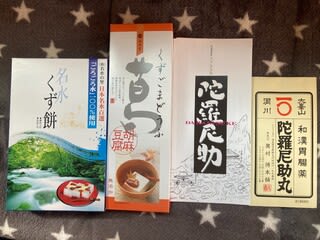

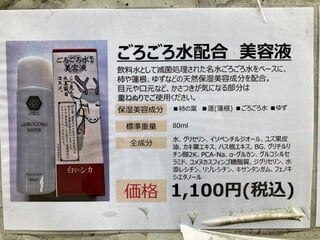

その代わりに、源泉のすぐ横にある駐車場で名水を採取する事が出来ます。駐車場の駐車スペースごとに水道の蛇口が設置され、機械で濾過された名水が採取出来るようになっています。採水料は駐車場料金込みで500円です。車ではなく歩いて来た人も、歩行者専用の蛇口で採取出来ます。 駐車場の奥には「ごろごろ茶屋」という喫茶店があり、名水で淹れたコーヒーを売っていました。

11月14日(火)から15日(水)にかけて、奈良県の洞川(どろがわ)温泉に旅行に行ってきました。その旅の様子を「洞川温泉の旅」シリーズとして今後数回に分けて投稿します。

洞川温泉へは電車とバスを乗り継いで行きました。午前8時過ぎに大阪阿部野橋から近鉄電車で下市口まで乗り、そこからバスで洞川温泉に向かいました。最初は終点の洞川温泉までバスで行くつもりでしたが、折角来たのだからと途中の天川川合のバス停で下りて、みたらい渓谷も歩いてみる事にしました。その時点で時刻は既に午前10時15分頃。ここから洞川温泉まで7キロの道のりは決して楽ではありませんでしたが、吊り橋と滝の連続に驚かされました。

特に「みたらいの滝」の景色は素晴らしかったです。滝の上に岩だらけの河原があり、更にその上に滝があります(上2枚の写真)。そして滝の前に吊り橋があり(下左の写真がその哀伝橋。一見コンクリート橋のように見えますが実は吊り橋なんだそうです)、その下を滝から流れ落ちる山上川に横から白倉川、反対側から川迫(こうぜ)川が合流し、天ノ川となって川合方面に流れ下る様子は、まるで川が龍のようにうねっているようで圧巻でした(下左の写真ですが分かりにくいかも)。

川合や洞川の地名からも、川や尾根道が重要な交通路として、村人の生活と密接に結びついていた事が分かります。そして落石注意の看板と、湧き出る沢水で遊歩道が常にぬかるんでいた事で、自然の猛威を改めて思い知らされました。

そして、みたらい遊歩道から、観音峰登山口の休憩所に渡る吊り橋に、地元の天川村役場が設置した警告書が張り出されていました。その警告書には、今年6月27日にこの付近でクマが目撃された事が書かれていました(下2枚の写真)。

今や全国各地で、クマの目撃情報や、人間がクマに襲われたニュースを目にするようになりました。秋田県の方では、市街地にもクマが現れ、駅前のバス停でバス待ちしていた女子高生がクマに襲われる事態に。

この関西でも、大阪府北部の北摂山系や、兵庫県北部の山中で、クマを目撃したり、クマに襲われたりする事例が相次いでいます。だから私も、今回、洞川温泉に旅行する際に、クマよけの鈴やスプレーを購入する事も考えました。 でも、事前に宿泊先の旅館に電話で問い合わせると、「温泉街やその周辺にある鍾乳洞の探索ぐらいなら別に必要ない」との答えでした。

しかし、たとえそうであったとしても、万が一という事もあります。万が一の時にはもう取り返しが付かないのだから、たとえ旅館の女将が大丈夫と答えたとしても、クマよけグッズは用意しておくべきでした。それを用意しなかった自分の不明を今更ながら恥じます。

実際に奈良県のホームページを見ると、ツキノワグマの恒常的生息地域(旧西吉野村、旧大塔村、天川村、野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村)に、黒滝村、下市町、旧五條市の吉野川以南および吉野町の吉野川以南の地域を加えた地域を、県はツキノワグマの保護管理重点地域として指定していました。洞川温泉のある天川村も、その中に含まれています。下市町では、町はずれの公園で、クマを目撃した事例もあったそうです。

駅前のバス停でクマに襲われた秋田県の事例は、関西でも決してあり得ない事ではなかったのです。かくなる上は、人の行かない所には極力立ち入らないようにするしかありません。みたらい遊歩道ならまだハイカーも大勢いるし、川の対岸には自動車道路も走っています。最悪、助けを呼ぶ事は出来ます。でも、人の少ない登山道に立ち入ってしまったら、もう助けを呼ぶ事も出来ません。

みたらい渓谷に入る手前でもう既に深山幽谷の趣が(上2枚の写真)

クマは人間よりも、はるかに聴覚や嗅覚が優れています。しかし、視力は人間より劣ります。つまり目が悪いのです。特に前後の遠近感、距離感が掴めないらしいです。

「クマに至近距離で出会ったら、絶対に背中を見せて逃げては行けない。前を見ながら、ゆっくり後ずさりしなければならない。それも無理な場合は、地面に伏せて手で後頭部や首を覆わなければならない」と言われるのも、走って逃げれば腕を左右に振らなければならないので、クマにその腕の動きを察知されて、襲われる確率が高くなるからです。クマは動く物に反応するから。

でも、実際問題、クマに至近距離で出会って、逃げずに地面に伏せる様な勇気は私にはありません。どうしても逃げたくなるのが人情です。なら、もう人の行かない所には、私も行かないようにするしかありません。クマは本来、臆病な動物なので、人が大勢いる所には現れないから。

それにしても、クマがこれだけ人里近くに現れるようになったのは何故か?主食のドングリが今年は不作だからだそうですが、それはあくまで一つのきっかけに過ぎません。より根本的な理由は、里山の宅地開発が進み、熊の生息域に人が住む様になったからです。

それに加えて、政府が長年、第二次産業や第三次産業ばかり優遇し、第一次産業を切り捨てて来た為に、山林や農地の荒廃が進み、耕作放棄地や廃村が増えたからです。残った農山村も高齢化が進み、三ちゃん農業が主流になってしまった為に、ますます山が荒れ果ててしまいました。

そう考えれば、最近のクマの目撃・襲撃事件の増加は、人間が自ら招いた結果だと言えなくもありません。そうなると、クマに出会わない様にするには、もう人の行かない所には立ち入らないようにするしかないと思います。

しかし、こんな大事な情報を、国や県、市町村は何故、観光客にもっと知らせないのか?この奈良県ホームページの情報も、私が旅行から帰って調べて初めて知りました。

以上、話が途中で脱線してしまいました。旅行とは直接関係ありませんが、旅行よりもはるかに大事な事なので、ここで紹介しました。

みたらい渓谷を歩いていた時は、はるか下に見下ろしていた山上川も、やがて遊歩道と並行して流れるようになります。そこまで来ると、もう洞川温泉はすぐそこです。村はずれの神社の前を通ると、ようやく洞川集落の入口が見えて来ました。もう午後1時を過ぎていいたので、おなかは腹ペコです。

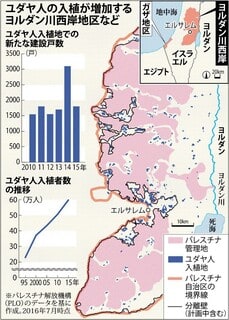

約10年前と6年前の2回、ヨルダン川西岸地区に行ったことがあります。その時私が見聞きした事実です。 まず、私はヘブロンという街に行きました。世界遺産の宗教的聖地。普通なら観光客で賑わう明るい街です。でも、そこは街全体がシャッター街になってしまった寂しい街でした。

理由は、イスラエルの入植です。軍事力で圧倒的に勝るイスラエルが街を空爆を含む手段で制圧し、パレスチナ人を追い出しました。それでも抵抗して街を離れなかったパレスチナ人は、入植者からひどい嫌がらせを受けているそうです。

写真は屋台通りであっただろう寂れた路地から空を見上げて撮った写真です。入植者たちが、買い物客を狙ってゴミや瓶などを投げつけたそうです。その対策として金網が張られていますが、それでもゴミが投げ込まれていました。

パレスチナは日本のように水に恵まれた地域ではありません。また、貧しい地域なので水道管などのインフラも整っていません。 では、日常生活で使う水はどうしてるか。それは、各家庭の屋上に水タンクで貯水し、そこから都度都度水を使っているそうです。

イスラエル軍はその水タンクに銃で穴を開けて回ったそうです。当然、水がなくなれば生活もできません。タンクを修理しようにも、武力制圧された街です。至る所に監視櫓があり、そこでは自動小銃を持ったイスラエル兵が目を光らせていました。

当然修理なんて不可能。どんどん住人が減っていったそうです。 最初にヘブロンを訪れた際は、まだ耐えている住人は残っていました。でも2回目は街全体が廃墟となっていました。 このヘブロンより、ガザは酷いと聞きます。退避することすらままならないでしょうから。だから『天井のない牢獄』なんです

私を案内してくれたタクシードライバーはこう言ってました。「俺も家族を殺された。でも抵抗する手段すらないんだ。イスラエル兵の自動小銃は何発でも打てる。でもパレスチナの自動小銃はコピー品。1,2,3発。それで壊れる。俺達にはなにもできない」

パレスチナにはインティファーダという抵抗運動があります。体の小さな少年が、イスラエルの巨大な戦車に石を投げつけてる写真が有名ですね。何も知らない方は「何故そんな無茶を?」と思うかもしれません。でも、彼らにはハマスのような武装組織に参加する以外、それしか選択肢がないんです。

家族を殺されて、住居を奪われ故郷を追われ、イスラエルに殺されるという可能性を身近に感じながらも、それ以外に選択肢がないんです。 だから、自殺まがいのテロが頻発する。全てを奪われてもなお、自分の命だけは最後に使えるから。

他のパレスチナ人はこう言いました。「壁の向こう側には俺達にとって大切な場所があるんだ。一度だけでも、どうしても行ってみたくてね、超えれないか試してみたことがある。捕まって拷問されたよ。電流を流された」

パレスチナは巨大な壁に囲まれています。その壁は、イスラエルが軍事力によって押し付けたもの。パレスチナ人のことは考慮されていません。国連の資料には、壁の向こう側にある学校へ、地下トンネルを通って登校しようとした子供が落盤により命を落とす事例もあるとありました。

ただでさえ絶望的な貧困の中、通学すらできない子供の将来はどうなるか。残念ながら、そんな将来すら閉ざされた。 なお、当然地下トンネルはイスラエルに見つり次第潰されてるとのことです。 ガザの地下トンネルも、ハマスのものだけではないでしょう。分離壁がなければそもそもなかったものですが

別のパレスチナ人はこう言いました「イスラエル人にもいい人がいるのは知っている。可能であれば仲良くしたいんだ。でも、俺達の声は壁の向こうに届かないんだ」

私が会ったパレスチナ人は親切な人ばかりでした。私が道に迷っていたら、通りすがりの人が声をかけてくれました。貧しいにも関わらず、私に晩御飯をご馳走してくれました。同じことで笑い、同じことで悲しめる人達でした。イスラエル人にも同じように優しい人がいました。

そんな人たちが、今、殺し合っています。イスラエルを恨む人も殺されています。そして、恨みを飲み込んででも平和を選ぶ人もまた、殺されています。命令を受けてガザに踏み込んだイスラエル人もまた、一定数殺されるでしょう。戦力が違うので、パレスチナ人の犠牲が圧倒的に多いでしょうが。

今回のハマスの攻撃及び誘拐に賛同するつもりはありません。言うまでもなく人道からは逸れていますし、汚職も指摘されていた組織です。イスラエル人の民間人だって人生があった。それを奪っていいとは決して思いません。

それでも、パレスチナに実際行ってみた率直な感想は「これでテロが起きないはずがない」でした。だってイスラエルが武力で制圧して抑圧して殺してるんです。恨まれないはずがない。 今回の事件は、本当にハマスを悪と断罪すれば終わるものでしょうか?ガザの人達は殺されても仕方ないでしょうか?

イニシアティブをとれるのは、軍事力でパレスチナを圧倒しているイスラエルです。そのイスラエルが変わらなければ、復讐に駆られた生き残りのパレスチナ人がハマスに参加し、またテロを起こす。それの繰り返しでしょう。

でもイスラエルの世論は容易には変わりません。パレスチナと融和政策をとった政治家を暗殺する極右もいますし、既に大勢殺してるのも自覚してる以上、今更後戻りもできない。本当に活路が見えないのがパレスチナ問題です。

それでも、国際世論が少しでも多くパレスチナに目を向ければなにか変わるかもしれない。そう思い、当ツイートを作成しました。 両国の間に、ほんのわずかでも平和の可能性が育ちますように。少しでも両国の犠牲が減りますように。僅かでも理不尽が減りますように。心からそう願います。

ヘブロンの穴を開けられた水タンクの写真と、分離壁、現地で出会った子供の写真を載せておきます。 水タンクは、私が見た限り全ての家屋に穴が開いていました。

1点訂正です。 6個目のツイートで「ヘブロンの街全体が廃墟になっていました」と書きましたが、正確にはヘブロンの街のH2と呼ばれる、世界遺産になったアブラハムの墓や旧市街を含む地域でした。

※太郎太郎(ねんねん)さんのツイートはここまで。ツイートの原文と写真はX(旧ツイッター)の投稿を参照。

※上記の「H2」について補足すると、そもそも、1993年のオスロ合意で創設されたパレスチナ自治区で実施されているのは、あくまで「暫定自治」に過ぎない。当初は5年後に恒久自治に移行するはずだったが、当時のイスラエル首相ラビンの暗殺、その後に首相に就任した極右政治家シャロンの挑発行為(イスラム教の聖地「岩のドーム」を訪問して「ここはイスラエルのものだ」と挑発)によって完全に暗礁に乗り上げ、現在では全く形骸化。あくまで不完全な暫定自治なので、自治政府の行使できる権限は限られている。

自治区内はエリアA(自治政府が行政権も警察権も行使)、エリアB(自治政府が行使出来るのは行政権のみ)、エリアC(自治政府の権限は全く及ばない)に分けられる。2000年においてもエリアAは自治区全体の17.2%に過ぎず、6割以上がエリアC(つまりイスラエルの軍政下)に留められている。(ウィキペディア参照)

その中で、ヘブロン市では1997年の合意により、市内の8割を自治政府が治め(H1)、2割がイスラエルの軍政下に置かれる事になった。(ウィキペディア参照)。後者の軍政下に置かれた地域がH2である。

※それ以前に、「そもそもパレスチナ問題とは何ぞや?」という事も知っておかなければならないので、下記の解説も載せておきます。パレスチナ駐日代表部のホームページをそのままスクリーンショットで撮りました。この解説を読み、上記のツイートを読んで、私の補足説明も参考にしていただければ、「ガザやパレスチナで今何が起こっているのか?」大体の所は分かっていただけるのではないかと思います。