今、露のウクライナ侵略を盛んに非難する米国も、過去に今の露と同じ手口でメキシコからカリフォルニア・テキサスを強奪。どちらも元はメキシコ領だったが、米国は米系移民に反乱唆して傀儡政権樹立。当該政権の米国編入請願を口実に介入・併合。露と同じ穴の狢の米国言いなりで本当に良いのか?(12/20日の私のツイート)

上記のツイートにもある通り、テキサスやカリフォルニアは元々メキシコの領土でした。それを米国が侵略戦争で分捕ったのです。詳しくは下記の資料を読んで下さい。少し長くなりますが、「世界史の窓」という歴史学習用サイトの「アメリカ=メキシコ戦争/米墨戦争」のページからそのまま引用します。

19世紀前半にアメリカ合衆国は領土の拡大を続け、メキシコの領土を侵犯するようになった。メキシコ領であったテキサスにはアメリカ人が入植して、1836年に一方的にテキサス共和国の独立を宣言、さらに1845年、アメリカはテキサス共和国を併合した。メキシコが抗議すると、アメリカ合衆国はメキシコを挑発し、メキシコ側が先に領土を侵犯したと口実をもうけてメキシコ本土への侵攻を開始し、1846年5月、アメリカ=メキシコ戦争(米墨戦争)となった。

アメリカで戦争を望んだのは、西部・南部のプランター、大地主階級の膨張主義者であったが、道議無き侵略戦争に反対する国内世論(若きリンカンなどは議会で反対した)があったが、民主党のポーク大統領は出兵に踏み切った。メキシコ側は共和政に移行していたが保守派と改革派が対立、同時にフランスの干渉、インディオの反乱、ユカタン半島のマヤ族の分離運動などがあって、かつて独立戦争でスペイン軍と戦ったサンタ=アナが大統領に復帰したが、全面的な抵抗を組織できなかった。

メキシコの敗北と領土縮小

アメリカの陸軍はニューメキシコとカリフォルニアを制圧し、海軍は海兵隊をベラクルスに上陸させ、首都メキシコ=シティまで攻め込んで攻撃した。メキシコ=シティでは六人の少年兵の英雄的な戦いがあったが、アメリカ軍の近代装備の前に敗北し、1847年9月14日、アメリカ軍が占領、星条旗が首都に掲げられた。

翌1848年2月3日、両国は講和条約「グアダルーペ=イダルゴ条約」を締結、メキシコはカリフォルニアとニュー=メキシコの領土約240万平方kmを、1500万ドルでアメリカに譲渡し、両国国境はリオ=グランデ川とされた。

さらにメキシコのサンタ=アナ大統領は、1853年にアメリカとガスデン協定を結び、国境地帯のラ=メシージャ地域を700万ペソで売却した。こうして一連の領土喪失により、メキシコの国土は建国時の約半分の約200万平方kmに減少した。

Episode 「天国に最も遠く、アメリカに最も近い国」

メキシコ国民は、このアメリカ=メキシコ戦争での、アメリカの不当な侵略と、それによる国土の喪失を当然忘れていない。メキシコ=シティで侵略軍と戦った六人の「英雄少年兵」の記念碑はチャプルテペック公園に作られ、毎年記念日には大統領が献花している。また、グアダルーペ=イダルゴ条約の締結された日は屈辱の日として記憶されている。

(引用)「天国に最も遠く、米国に最も近い国」という名言は戦争の後の両国関係を物語ったものである。ポルフェリオ=ディアスが言ったという両国の地政学的位置を示す言葉だった。現在でも、メキシコ国民がアメリカ合衆国に対して、一種独特の嫌米感情を抱く背景には、この時期の両国の戦争とその結果として生じた領土喪失が尾を引いている。<大垣貴志郎『物語メキシコの歴史』2008 中公新書 p.111>

今、ロシアのウクライナ侵略を米国は非難していますよね。そして日本も、この侵略を口実に、防衛費を倍増しようとしていますよね。ところが、その侵略を非難する米国自身も、ほんの180年ほど前に、メキシコに対して、今のロシアと同じ事をやっていたのです。当時メキシコ領だったテキサスに盛んに移民を流入させ、移民をそそのかして「テキサス共和国」という国をでっち上げ、「テキサス共和国が米国編入を望んだ」からテキサスを併合した…。

これ、ロシアがウクライナ侵略した時の手口と全く同じじゃないですか。ロシアもクリミア半島やウクライナ東部に侵攻し、住民投票や「ドネツク人民共和国」「ルガンスク人民共和国」などの傀儡(かいらい=操り人形)政権をでっち上げ、「住民投票の結果」や「傀儡政権からの併合要請」を口実に隣国の領土を強奪しましたよね。

米国が他国の領土を侵略した例は、この「米墨戦争」以外にも一杯あります。例えばハワイもそうです。19世紀末までハワイは独立王国でした。王国でしたが近代的な立憲君主制の憲法を持っていました。ところが太平洋への進出を狙う米国は、ここでも米国系移民をそそのかして、クーデターで国王を追放し「共和国政府」をでっち上げます。そして「共和国政府からの要請」でハワイを米国に編入してしまいます。(Wikipedia「ハワイ併合」参照)

だからと言って、私は「米国が侵略したからロシアも侵略して良い」とは思いません。ウクライナに関しては100%ロシアが悪いです。しかし、それを非難する米国も「正義の味方」とはとても言えないのは、前述の事例からも明らかです。その米国の言いなりに、何でもかんでも従うのは、私は間違っていると思います。

ロシアのウクライナ侵略に抗議するなら、米国によるかつてのベトナム戦争や、今のイラク侵略戦争にも抗議すべきです。幾ら日本が日米安保条約で米国の庇護の下にあるとしても、それぐらいは言えるはずです。米国と同盟関係にあるドイツやフランスでも、イラク戦争の時は米国に反対したのですから。

岸田首相が会見 新たな安保3文書を閣議決定(2022年12月16日)ーこの総理記者会見を受けての私のこの間のツイート(ツイッター投稿)全文をこちらに転載しておきます。但し、ツイッターに添付した写真・画像は省略して投稿文のみ転載します。

岸田首相が12月16日の記者会見で、「防衛費を今までの倍のGDP比2%に引き上げる」と言った。しかし「防衛費倍増」「GDP2%」「反撃能力」がどうこう言われても普通の人は余りピンと来ない。そこで防衛費を家賃に例えてみた。

初めまして。私は大阪在住の元党員です。先日の総選挙でも比例区・選挙区ともに貴党に投票しました。

その意味では、総選挙の結果は非常に残念でした。自公与党が引き続き国会の3分の2の議席を得てしまい、野党の方も、希望の失速・立憲の躍進という新たな変化が生まれる中で、貴党は残念ながら21議席から12議席に大幅に後退してしまいました。

この点について、知人の方から貴重な意見をいただきました。その意見とは、「今回の貴党の後退は、反安倍のスローガンが余りにも前面に出てしまった為に、肝心の党の理念や政策が逆にかすんでしまい、『何でも批判するだけの党』と有権者に思われてしまったからではないか」というものです。その方は、私の行きつけの鍼灸院の先生で、私と同様に党の支持者でもありますが、今回の貴党の選挙チラシを見た途端に、「これではダメだ」と直感したそうです。

私も、その意見を聞いて「なるほどなあ」と思いました。実家の近所に掲げていた貴党の選挙ポスターも、「憲法9条改悪反対」「安倍政治NO!」だけで、共産党独自の立場や政策については、ほとんど何も書かれていませんでした。これでは、貴党に投票するのはゴリゴリの反安倍論者だけに限られてしまいます。

それと対照的だったのが立憲民主党です。この党も、今の安倍政治や安倍政権の進める憲法9条改悪には批判的ですが、党のポスターには反安倍の文字はほとんどなく、逆に「まっとうな政治」という形で、党の目指すべき理想や政策を前面に掲げる選挙戦を展開しました。それが奏功して、誕生間もない新党であるにも関わらず、野党第一党にまで躍り出る事が出来たのです。

宣伝戦の中では、先に主導権を握った方が勝ちです。その宣伝の中身が、いかにデタラメなものであったとしても。一旦、先方に主導権を握られてしまうと、先方の言う事にいくら反論しても、傍から見ると「揚げ足を取っているだけ」「批判しているだけ」と見られがちになります。その挙句に「売り言葉に買い言葉」の「泥仕合」みたいに捉えられ、無党派層からは「どっちもどっち」と見られてしまうのです。

そうさせない為には、相手の土俵に乗せられては絶対にダメです。逆に、自分から土俵を作って、相手を自分の土俵に引きずり込み、相手を言い訳(守勢)に回すぐらいでないと、宣伝や選挙に勝つ事はできません。

数年前の選挙で何故、貴党が躍進できたのか?当時は、安倍政権が「アベノミクスで有効求人倍率も賃金も上がった」と宣伝し、実際にも、それらの数値が「見かけ上」は上昇し、少なくない有権者がそれに惑わされる中で、選挙戦が展開されました。それに対し、貴党は「有効求人倍率が上がったといっても、募集しているのはブラック企業ばかりじゃないか」「バイトの時給が上がったのも、団塊世代の退職による人手不足のせいで、アベノミクスの成果なぞではない」と、ただ反論しているだけではありませんでした。「ブラック企業撲滅」という新たな土俵を設定し、安倍政権をその土俵に引きずり込み、世論を味方につけて、厚生労働省内に過労死対策の特別チームを編成しなければならない所まで、安倍政権を追い詰めました。だからこそ躍進できたのではありませんか。

本来、貴党には、有権者に堂々と語れるだけのビジョンも政策もあるはずです。日本の政党の中で、まともな綱領を掲げているのは、貴党だけなのですから。今後は、安倍政権不支持の有権者にしか伝わらない「安倍政治NO!」よりも、もっと党本来の政策を前面に押し出すべきだと思います。

※同じ内容のタイトル・文章で、共産党中央委員会にも先程メールを送信しました。

突然ですが、11月3日の文化の日に、下記の集会やデモがあった事を知っていた人、一体何人ぐらいいますか?

「9条改憲ノー」響く/4万人が国会を包囲/全国で行動 国民の意思示す

安倍政権による9条改憲に反対する行動が3日、全国各地で取り組まれました。国会周辺で行われた包囲大行動には、続々と人がつめかけ4万人(主催者発表)が集まりました。4野党の党首らや著名人などがスピーチし、「国会内外が力を合わせ、改憲発議そのものを阻止しよう」と訴え。総選挙で改憲勢力が3分の2を占めたもとで、改憲に反対する国民の意思を示す行動となりました。

国会周辺の大行動は、「安倍9条改憲NO!全国市民アクション」と総がかり行動実行委員会の共催です。首都圏からだけではなく、全国各地から集まった人びとで歩道や公園はいっぱいになりました。若者や子どもを連れた人も参加し、「9条改憲NO!」「憲法守り生かせ」などが書かれたプラカードを掲げました。

主催者あいさつした、全国市民アクション運営委員の高田健さんは、総選挙では市民と野党の共闘への分断がありながらも、これまでの共同の積み重ねから新しい勢力が生まれるなど、「大きな可能性をもった選挙でした」と指摘。「改憲勢力が3分の2を占めましたが、野党と市民の結束は大きく発展しています。改憲発議を阻止するたたかいをしよう」と訴えました。

国内外から、さまざまな人がスピーチしました。韓国で朴槿恵(パク クネ)政権を退陣に追い込む市民運動にかかわった、金泳鎬(キム ヨンホ)さんは「日本国憲法9条は、アジアの平和の宝です。戦後の平和体制の柱です」と訴えました。

ピースボート共同代表の川崎哲(あきら)さんは、「日本政府が核兵器禁止条約に参加せず、憲法9条を変えようとしていることは戦後の誓いに逆行している」とのべました。

和歌山市から参加した大学院生(24)は、「今の政治は、そもそも憲法を守っていません。それなのに改憲を主張するなんておかしい」。地元では、安保法制に反対するサウンドデモや学習会を定期的に取り組んでいるといいます。「国会前の雰囲気を持ち帰って、これからも続けていきたい」(以上、11月4日付しんぶん赤旗一面=上記左上の写真より)

「9条改憲を許さない!11・3おおさか総がかり集会」(実行委員会主催)が大阪市北区の中之島公園芝生広場で開かれました。4野党代表が参加し、野党と市民の共同で安倍政治を終わらせようと訴えました。

2万人の参加者がコールに合わせていっせいに「憲法こわすな」「戦争アカン!」のプラカードを突き上げ、集会後、3コースに分かれて繁華街をパレードしました。

「戦争させない1000人委員会・大阪」の米田彰男共同代表が主催者あいさつし「9条改憲反対統一署名の3000万目標達成へ、大きく運動を組織していこう」と呼びかけました。「安倍9条改憲NO!全国市民アクション」発起人で評論家の佐高信氏がゲストスピーチし、各分野の代表がリレートークしました。

v 日本共産党の辰巳孝太郎参院議員、立憲民主党の辻元清美衆院議員、社民党の服部良一元衆院議員、自由党の渡辺義彦元衆院議員の野党代表がそれぞれあいさつ。辰巳氏は「さらに市民と野党の共闘を広げに広げて、安倍暴走政治、憲法改悪をストップさせるために引き続きがんばろう」と訴えました。(以上、同上社会面より)

かく言う私も、東京の国会包囲デモの事は知っていましたが、大阪でも同じような催しが行われた事や、どちらも万単位の人数が集まった事は、昨日、上記の赤旗記事をネットで読むまで知りませんでした。

何故なら、一般の新聞・テレビは、トランプ米国大統領に先立ち、娘のイバンカが大統領補佐官として来日して安倍と会談した事(11月4日付読売朝刊一面=上記右上の写真)や、神奈川県座間市のマンションで起こった女性9人の連続殺人・遺体遺棄事件ばかり報道していましたから。

別に報道するなとは言いません。しかし、マスコミが社会の公器や木鐸(ぼくたく)を自認する以上は、トランプ外交の問題点や、連続殺人事件の裏にある自殺・行方不明者増加の社会的背景についても、掘り下げて報道すべきでしょう。ところが、どのマスコミ報道にも、そんな視点はほとんどありませんでした。ただひたすら、イバンカのファッションセンスや、安倍との会食の様子や、容疑者による遺体遺棄方法のおぞましさだけを、興味本位に伝えていただけでした。

そして、前述のデモについては、東京の国会包囲行動には4万人、大阪・中之島の集会・デモにも2万人が参加したにも関わらず、ほとんどのマスコミは報道しませんでした。大統領でもない補佐官の娘の来日や、9人の猟奇殺人のニュースなんかよりも、大勢の人間が犠牲になる戦争や、それにつながる憲法改悪を食い止めようとする集会・デモのニュースの方が、この国の将来にとって、はるかに重要であるにも関わらず。

もっと言えば、この集会・デモが行われた11月3日が、一体どんな日であるかという事も、本当はもっと伝えられなければならないのに。この11月3日の祝日は、今でこそ「文化の日」という名前になっていますが、戦前は明治天皇の誕生日として、「明治節」という名前で呼ばれていました。当時は、学校に通う子どもは全員学校に登校して、講堂で天皇の写真に最敬礼して、君が代を唄わなければなりませんでした。もし最敬礼の途中で、くしゃみをしたり鼻水をすすったりしようものなら、教師にぶん殴られました。だから、最敬礼が終わった途端に、講堂のあちこちで、子どもたちの鼻水をすする音がしたそうです。そうして、当時の子どもは、鼻水を我慢して、ようやく最後に配られる祝いの紅白饅頭にありつく事ができたのでした。当時は、祝日と言うよりも、むしろ拷問に近いような日だったのです。

そんな天皇中心、人権無視で戦争に明け暮れた世の中から、国民が国の主人公になり、個人の人権が尊重される平和な世の中に変えるべく、今の日本国憲法が11月3日に公布されたのを機に、「平和や自由の尊さについて語り継ぐ日」として、「文化の日」という祝日が創設されたのです。戦前の「紀元節」への反省も込めて。一般には、5月3日の憲法施行の日が「憲法記念日」として祝われるようになりましたが、実は11月3日も、それに負けず劣らず重要な日だったのです。

「3S政策」という言葉があります。国民に政治への関心を持たさないように、政府がマスコミに対して、わざと「セックス・スポーツ・シネマ(映画)」関係のニュースばかりを流すように仕向けたのを皮肉った言葉です。マスコミも、下手に政府を批判して政府ににらまれるよりも、下ネタや芸能ニュース、三面記事で視聴率を稼ぐ方が、楽に仕事ができて金もうけにもなります。民主主義の伝統の浅い日本のような国では、特にそうなりがちです。「ただ、のんべんだらりとテレビを観ているだけでは、国民は白痴になる」という意味の事を言った人が昔いましたが、正にその通りだと思います。

そうならないようにするには、国民の方も、マスコミが伝えない事も、知ろうとする努力が求められるでしょう。そして、マスコミ本来の責任が果たせるように、マスコミを監視していかなければなりません。それも、ただ受け身の姿勢でマスコミをけなすだけでなく、優れた新聞記事やコメンテーターには逆に声援を送るようにしなければなりません。そうして、自分達でマスコミを、ひいては日本の民主主義を育てていくという気持ちを持たなければ、このままでは、この国は本当にダメになってしまいます。

(注)先程、記事本文中の次の誤りを訂正しました。×紀元節→⚪︎明治節、×今の日本国憲法が11月3日に施行された→⚪︎~11月3日に公布された、×5月3日の憲法公布の日→⚪︎~憲法施行の日。

10月22日に投票が行われた第48回衆議院議員選挙において、自民党・公明党の与党が3分の2の議席を確保する結果となりました。市民連合は、安倍政権がこの多数基盤の上に、憲法の基本精神を破壊する方向でその改定を具体化することを強く危惧します。

選挙戦の中で行われたいくつかの世論調査では、内閣支持率が低下し、不支持率を下回るものもありました。その意味で、国民は安倍政権を決して信頼したり、評価したりしているわけではないことは明白です。投票率も戦後最低レベルに留まってしまいました。与党の巨大な議席は、勝者にボーナスを与える小選挙区制度がもたらした、民意からの乖離といわなければなりません。

野党側では、民進党が分裂したことが与党の大勝を招いたことも事実です。総選挙における立憲勢力の前進のために市民と野党の協力体制の準備を進めていたことを無視し、前原誠司代表が希望の党への合流を強引に推し進め、民進党を分裂させ、野党協力の態勢を壊したことは、強く批判されるべきだと考えます。

しかし、立憲民主党が選挙直前に発足し、野党協力の態勢を再構築し、安倍政治を憂える市民にとっての選択肢となったことで野党第一党となり、立憲主義を守る一応の拠点ができたことは一定の成果と言えるでしょう。この結果については、自党の利益を超えて大局的視野から野党協力を進めた日本共産党の努力を高く評価したいと考えます。社会民主党も野党協力の要としての役割を果たしました。

そして何よりも、立憲野党の前進を実現するために奮闘してきた全国の市民の皆さんのエネルギーなくして、このような結果はあり得ませんでした。昨夏の参議院選挙につづいて、困難な状況のなかで立憲民主主義を守るための野党共闘の構築に粘り強く取り組んだ市民の皆さんに心からエールを送ります。

与党大勝という結果は残念ではありますが、安倍政治に対抗すべき市民と野党の共闘のあるべき姿がこの選挙戦を通じて明確になったことには意味があると思われます。違憲の安保法制を前提とした憲法9条改悪への反対と立憲主義の回復などを共通の土台とした今回の市民と野党の共闘の成果を踏まえ、立憲野党が、無所属、その他の心ある政治家とともに、強力な対抗勢力を再構築することを心より期待し、市民連合もできるかぎりの応援をしたいと考えます。

衆議院で与党が3分の2を確保したことにより、安倍政権・自民党は近い将来、憲法改正の発議を企てることが予想されます。もちろん、現在の国民投票法は、運動に関する規制があいまいで、資金の豊富な陣営がテレビコマーシャルなどを通して民意を動かすことができるなど大きな欠陥があり、市民連合は現行制度のままでの改憲発議に反対します。しかし、万一、与党が数を頼んで改憲発議を行った場合、市民連合は国民投票において、安倍政権の進める憲法改正に反対するための大きな運動をつくるために、立憲野党とともにさらに努力を進めていきたいと考えます。

2017年10月23日

安保法制の廃止と立憲主義の回復を求める市民連合

遅くなってしまいましたが、今回の衆院選結果に対する感想を書きます。今回の結果について、ほどんどのマスコミは、自公与党の圧勝と評価しています。しかし、本当にそうでしょうか?

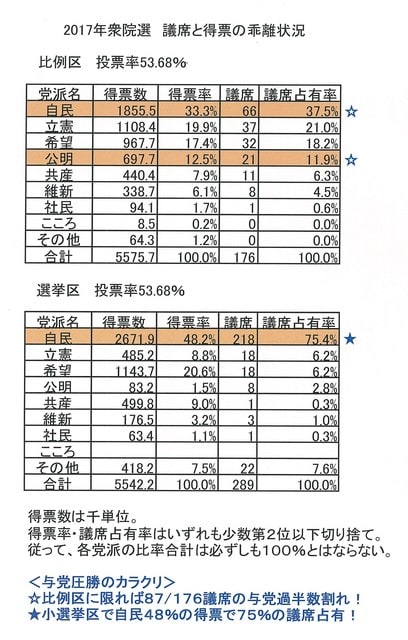

まずは、上記の表を見て下さい。衆院選は、総定数465のうちの176を比例区、289を選挙区で選ぶ、小選挙区比例代表並立制を採用しています。そのうちの比例区だけで見ると、与党は自民党66議席に公明党21議席と、両方合わせても87議席しか取れていません。176議席のうちの87議席ですから、過半数にも届いていません。政党の得票比率で議席配分する比例区だけで選挙を行えば、今回も与党は過半数割れになっていたのです。

では、なぜ与党が圧勝できたのかというと、自民党が、選挙区で48%の得票しか得ていないのに、75%もの議席を得る事ができたからです。選挙区は定数1の小選挙区制を採用しています。この制度の下では、最多得票者1名しか当選できません。もし4名候補者がいても、全体の25%以上得票できれば、それで通ってしまいます。残りの3名に投じられた票は、その合計が75%近くあっても、すべて死票となってしまいます。全体の2割、3割の票さえ得票できれば、それで大半の議席が確保できるのですから、カネも組織も知名度もある与党候補が、圧倒的に有利に戦いを進める事ができます。そういう選挙が何度も続けばどうなるか?西欧と比べると、民主主義がまだまだ根付いていない日本のような国では、与党はますますおごり高ぶり、野党はますます負け癖が付いてしまう中で、国民も次第に長いものに巻かれろという気持ちになってしまいます。西欧のような政権交代は起こらず、事実上の一党独裁になってしまうのです。

この制度の下では、野党が分立し、互いにいがみ合っていればいるほど、与党有利に傾いてしまいます。上記の表でも、野党は立憲・希望・共産・維新・社民・こころ(日本のこころを大切にする会)と、6党も分立してしまっています。野党も、その愚は十分承知していたので、野党の中の似た者同士で、共闘の話し合いが進められていました。立憲と希望の大半は、元々は民進党という一つの政党でした。その民進・共産・社民などの間で、野党共闘の話が進んでいました。ところが、共産党なんかと共闘していては政権が取れないと思った民進党の前原代表が、民進党の希望の党への合流を、いきなり決めてしまったのです。しかし、希望の党の小池党首は、もともと自民党・安倍政権の防衛大臣だった人物です。自分が安倍首相に取って代わる野望は持っていたとしても、自民党政治の枠組みまで壊すつもりなぞ、更々ありません。安倍政権が進める憲法改正や安保法制に賛成できない議員の合流は認めないと、排除する事を明言してしまいました。

そこで、行き場を失った民進党の議員が、枝野氏を中心に、立憲(立憲民主党)を立ち上げました。民進党の希望への合流でつぶれるかに見えた野党共闘は、立憲を中心に維持される事になりました。他方で、希望と維新も、憲法改正などの自民党政治の大方針は認めた上で、今の安倍首相に対抗するという立場だったので、似た者同士として、選挙区での候補者調整を進めました。こうして、野党6党は、立憲・共産・社民グループと、希望・維新グループの、大別して2つのグループに再編されて、選挙戦を戦う事になりました。しかし、せっかくのこの野党再編も、有権者からすれば、余りよく理解されませんでした。結局は、ただの野合ではないかと見なされて、与党の圧勝を許してしまったのです。

もう一度、上記の表をよく見て下さい。野党の中では、立憲・希望と、どちらも新党のほうが、より多くの議席を獲得しています。それとは対照的に、新党よりは基盤がしっかりしているはずの、共産・維新などの既成政党が、新党に票を奪われて議席を減らしています。たとえ、選挙区での野党共闘や候補者調整を進めたとしても、比例区での票の奪い合いを食い止める事ができずに、与党に「漁夫の利」を許してしまったのです。今後、安倍政権は、野党の分裂状況を見ながら、自分たちと基本方針はそう違わない希望・維新グループを、公明党と天秤にかける形で、憲法改正や原発再稼動、残業代ゼロ法案などの悪政を、今以上に強力に推し進めて来るでしょう。もともとの選挙争点だった森友・加計疑惑の追及も、ますますウヤムヤにされてしまうでしょう。

それを防ぐにはどうすれば良いか?その一つが野党共闘です。小選挙区制の下では、野党がバラバラに戦っている限り、政権交代なんて絶対に無理です。選挙区での候補者調整だけでなく、比例区でも、候補者名簿の一本化などを推し進めなければなりません。合流や丸投げではなく、野党同士が互いに独立した党のままで、「立憲・共産リスト」のような単一名簿の形で、比例区選挙を戦うのです。そうすれば、今回の比例区東海ブロックで起こった、立憲民主党が候補者名簿の数以上の票を取ってしまった為に、次点の自民党候補にみすみす議席をくれてやるような愚は、避ける事が出来るでしょう。これも、単なる野党の離合集散、数合わせだけなら、有権者はシラけるだけです。しかし、9条改憲阻止、安保法制廃棄、脱原発、残業代ゼロ法案反対などの、大義名分に基づく共闘なら、絶対に支持されるはずです。

でも、それだけなら、まだ野党の善戦止まりです。今や自民党は、憲法改正(憲法9条改悪)にまで手をつけようとしているのです。改悪されるのは憲法9条だけではありません。安保法制で海外の戦争にも自衛隊が参戦できるようにし、秘密保護法や共謀罪でマスコミや国民の口を封じ、高度プロフェッショナル(残業代ゼロ)制度で過労死させ放題、家族の扶養義務化や社会保障切り捨てで、生きていくのも自己責任、社会の秩序維持の為なら個人の人権なぞ簡単に踏みにじられてしまうような、全体主義の国に、日本を変えようとしているのです。もはや、野党は善戦・健闘に甘んじていられるような段階ではありません。一刻も早く、自民党からの政権交代を成し遂げなければならないのです。

その処方箋も、既に国民は一度は手に入れています。ここで上記の図を見て下さい。戦後における衆院選挙の投票率の推移を表したグラフです。

このグラフから二つの事が読み取れます。一つは投票率の低下です。中選挙区制の時代には、投票率がずっと65%以上もあったのに、1996年の政治改革で、今の小選挙区制比例代表並立制に変わってからは、年々投票率が低下し、今や5割前半にまで落ち込んでしまいました。小選挙区制比例代表並立制と言っても、並立制とは名ばかりで、実際は小選挙区中心の選挙制度です。中選挙区制では3~5名の候補者が当選できるので、派閥争いや同じ党同士の同士討ちもある代わりに、有権者の民意もそれなりに議席に反映する事ができました。ところが、1名しか当選できない小選挙区制になると、どうしてもカネも組織も知名度もある与党候補が有利になります。最初から結果が見えているので、誰も投票に行かなくなるのです。自民党の比例区得票率33%も、投票率53%の中の数字ですから、棄権も含めた有権者全体の中では、わずか17%の支持しかありません。それでいて75%もの議席をかすめ取れてしまうのです。

しかし、その中で唯一の例外があります。それが2009年の総選挙です。この時、自民党から民主党に政権が交代しました。この時には投票率も69%まで跳ね上がっています。この時の選挙では、単なる新党ブームだけにとどまらず、それまでの自民党政治のあり方そのものが問われました。リーマンショックで派遣切りにあい、ホームレスになってしまった労働者に対して、時の麻生首相は、自らの失政を棚上げして怠け者呼ばわりしました。そんな格差社会を容認してしまって良いのかという事が問われたのです。この麻生の傲慢(ごうまん)な態度には、さすがに今まで選挙に行かなかった無党派層も怒りました。そういう無党派層が大挙して投票所に押し寄せたからこそ、未曾有(みぞう)の政権交代が成し遂げられたのです。残念ながら、せっかくの政権交代も、その後の民主党政権の腰が定まらなかった為に、結局は、今までの自民党政治と一体どこが違うのか、有権者にアピールする事ができなくなり、元の自民党政治の木阿弥(もくあみ)に戻ってしまったのです。

今は2009年の政権交代時よりもさらに時代は進んでいます。決して同じ歴史の繰り返しではありません。長年続いた小選挙区制の下で、野党第一党も、それまでの自民党とさして変わらない政党が、国会の議席を占めてきました。ところが、ここに来て、それまでの腰の定まらなかった民進党や、自民党と似たり寄ったりの希望や維新ではなく、立憲民主党が野党第一党に躍進したのです。まだ結党して2週間にしかならない新党が、既成の野党を追い抜いて野党第一党に躍進できたのは、なぜか?アピールの仕方にあったからではないでしょうか?立憲の枝野代表が選挙演説で多用した言葉の一つに「まっとうな政治」「下からの政治」というのがあります。憲法も国会のルールも踏みにじり、「悪法も法なり」と言わんばかりに脱法的な手法で、加計理事長や安倍昭恵の証人喚問から逃げ回り、次々と強行採決していく与党に対し、「まっとうな政治」を訴え、「もはや左や右のイデオロギーではなく、草の根の下からの声が政治を動かすのだ」と訴えたのが、有権者にアピールしたのです。

今の世の中は、決してトランプや安倍みたいな奴だけが政治を動かしている訳ではありません。米国大統領選挙では、共和党のトランプだけでなく、民主党のサンダースも予備選挙に躍り出ました。トランプもサンダースも、格差是正を訴えましたが、その手法はまるで正反対でした。トランプが移民を敵視し、「強いアメリカを取り戻す」と訴えたのに対し、サンダースは大企業優遇を是正し、「みんなが平等に個性が尊重される、本当の意味での自由で民主的な社会主義」を主張したのです。資本主義大国の米国で、社会主義者を名乗る候補が、二大政党の有力対抗馬に台頭するなぞ、今までの米国では考えられませんでした。残念ながら、サンダースは民主党予備選挙に残る事ができずに、旧態依然たるクリントンが民主党の大統領候補に選ばれてしまった為に、民主党は決選投票で共和党のトランプに敗北してしまいました。それでも、同じ資本主義で小選挙区制の米国でも、これだけの変化が起こったのです。

しかし、「では格差是正さえ唱えれば、自動的に無党派層を結集する事ができるのか?」と言えば、決して、そのような甘い事はありません。今まで政治に無関心だった層にも響くような、分かりやすい言葉で、有権者に訴えなければなりません。例えば、同じ格差是正を唱えるにしても、ただ単に相対的貧困率のグラフを挙げて、「国民の16%が貧困だ」と国会で追及しているだけでは不十分です。ダブルワークで仕事を掛け持ちしている人は、そもそも新聞を読んだりテレビでニュースを見る暇なぞありません。そんな人に、いくら「相対的貧困率」がどうこう説明したところで、「政治とはそんなもの」で終わってしまいます。ところが、「もう財布を気にして食べるものも我慢しなくても良いようにする!それこそが政治の役割じゃないか!」と訴えたらどうでしょうか。ダブルワークに追い込まれているような人は、毎日の食事も満足に取れないような人がほとんどです。栄養バランスなぞ二の次で、腹持ちの良い炭水化物や脂肪ばかりに食事が偏りがちです。そして、同じような物ばかり食べているので、食事の楽しみも味わえません。そういう人が前述の演説を耳にしたら、「これはまさしく自分自身の問題だ」となりませんか?そういう声を集める事ができてこそ、初めて野党共闘に命が吹き込まれるのです。単なる野党の離合集散、数合わせではなく、「自分たちの生き死にの問題」として捉えられるようになるのです。

私にもそれに類する経験があります。今から十年ほど前の話です。当時、私は午後1時からの勤務シフトで働いていましたので、始業前に会社の休憩室で昼食を取っていました。昼食は、途中のスーパーでパンや弁当を買って、それを食べていました。ある時、弁当を買うよりも、お握りとカップ麺、惣菜の揚げ物を組み合わせて食べた方が、毎日の昼食代を浮かせられる事に気付きました。どれだけ浮かす事が出来たのか?詳しい値段は忘れましたが、多分、300円ぐらいに抑える事ができたのではないでしょうか。お握りも鮭、昆布、たらこ、高菜と種類が豊富で、惣菜もコロッケ、ミンチカツ、アジフライと、結構バラエティに富んでいました。それを醤油・味噌・塩味のカップ麺と組み合わせれば、飽きが来ないのではないかと考えたのです。でも、一週間も持ちませんでした。いくら何種類も組み合わせが可能でも、同じようなものばかり、同じ売り場で選んでいるうちに、「スーパー内で俺の立ち入れる場所は、もうここしかないのか」という、みじめな気持ちに、次第になっていったのです。この時に初めて、トイレもバスも黒人用と白人用に区別され差別されていた、かつての南アフリカや米国の黒人の気持ちが、理屈ではなく皮膚感覚として理解できました。

こんな感覚は、中流以上の人にとっては、まず理解できないでしょう。これらの人たちは、日本はいまだに総中流社会で、努力すれば誰でも報われる、格差なんて一握りの最下層の人間の問題だと、いまだに思っているのでしょう。ところが実際は、外国人労働者だけでなく日本人バイトの中にも、九九が言えない、算数の計算ができない、伝票の漢字が読めない人も、決して珍しくはないのです。そういう人にとっては、新聞やテレビのニュースを見る事自体が苦痛なのです。インフレとかデフレとか言われても、一体何の事か分からないのですから。教育格差一つとっても、日本は今やそんな現状にあります。しかし、そういう人でも、文字は何とか読めて、自分の名前ぐらいは漢字で書けるので、識字率などの上辺の統計だけでは、本当の貧困はつかめないのです。日経新聞だけ読んで、会社四季報や株価チャートとにらめっこしているだけでは、こんな現実は一切見えて来ません。

そういう、毎日食うや食わずで、新聞もろくに読めない人に、相対的貧困率がどうの新自由主義がこうのと、いくら丁寧に説明しても無駄です。インフレやデフレの意味も分からず、算数の割合や百分率の意味さえ理解できないのですから。ブラック企業の餌食にもっともなりやすいのも、これらの人たちです。この荷物を何時にどこそこに届けろと指示しても、距離÷時速=所要時間の計算もできないので、荷物は誤配・遅配・欠配のオンパレード。経営者は、彼の足元を見て、「お詫びにタダ働きしろ」と、彼に迫ります。彼は、労働基準法の中身なんて当然知らないので、もう経営者の言いなりです。未払い賃金も二年以上請求しなければ時効で請求できなくなってしまう事も、彼は知りませんでした。それは誰の責任か。もちろん、努力しなかった彼にも責任はあります。でも、それ以上に、彼を放置して、まともに教育して来なかった学校や、食い物にするだけで何ら育てようとしなかった経営者の責任の方が、より大きいのではないでしょうか?

彼は首相の名前も知りませんでした。でも、そんな彼でも、一度だけ選挙に行った事があります。それが2005年の総選挙でした。当時は小泉政権の下で、郵政民営化の是非が選挙の一大争点になりました。彼の故郷の鹿児島県徳之島でも、地元の郵便局が、民営化されれば採算が取れなくなるから、廃止されるかも知れないと話題になりました。彼は、郵便局が廃止されてはたまらないと、民主党候補に投票したそうです。これは、あくまでも一つの例に過ぎません。今まで選挙に行ったことも無かった無党派層に、投票してもらおうと思うなら、このように、今までとは宣伝の仕方もガラッと変えなければならないという事です。

ここまで書いたら、もうお分かりでしょう。小選挙区制の下で、安倍政治を阻止するには、(1) 野党共闘だけでなく、(2) 投票率の底上げ、民衆の政治参加が不可欠である事が。だから、安倍や自民党、産経・読売などの御用メディアは、野党とりわけ立憲民主や共産の悪口をこれでもかと書きたて、「与党も野党も、どっちもどっち」という気持ちに、読者を誘導しようとするのです。たとえ御用メディアと言えども、売れなければ商売になりませんから、安倍人気が下落している時は、安倍批判もある程度はします。でも、結局は「どっちもどっち」に誘導する事で、政治変革を諦めさせよう、今の状況を受け入れさせよう、今のままで我慢させようとするのです。もちろん、野党も完全無欠ではありません。野党も人間の集まりですから、色んな人がいます。しかし、それを口実に「どっちもどっち」で留まっている限り、永遠に世の中は変わりません。「どっちもどっち」の政治家なら、そんな政治家なぞ退場願って、より民意を代表してくれる政治家に変えて行けば良いだけの話です。有権者も、単なる傍観者に留まっている事は、もはや許されません。「自分たちの生き死にの問題」に直接かかわる問題なのですから。

上記の記事は、「戦後最低の投票率52.66%を今回は更に下回るか?」と、他人事のような言い方で、まるで投票に行かない有権者だけが悪いように書いています。しかし、中選挙区制だった今から21年以上前は、上記の図にもあるように、投票率が7割前後ありました。1選挙区に2~5名当選できるので、同士討ちや派閥政治の弊害もある代わりに、色んな人が当選出来て、選挙も、それなりに盛り上がっていたのです。それが、1選挙区に1人しか当選できない小選挙区制に変わった事で、「寄らば大樹の陰」とばかりに、金や知名度のある与党や大政党にばかり票が集まるようになってしまいました。そして、金欲しさの離合集散が繰り返された結果、みんな白けて選挙に行かなくなってしまい、ますます安倍や麻生みたいなのが頭に乗るようになってしまったのです。

安倍の森友・加計隠し解散で始まった衆院選も、遂に投票日を迎えました。今夜にも大型の台風21号が本土に上陸すると言われる中で、本降りの雨の中を投票場に出かけなければなりません。しかも、私の場合は、親父と喧嘩して住民票を移さないまま実家を出て来たので、投票するには、わざわざ実家近くの投票場まで、電車に乗って出かけなければなりません。台風接近に備えて、事前に期日前投票を済ませておこうとも思いましたが、ちょうどこの日は、転居後も隔週ごとに通っている実家近くの鍼灸院で診てもらう予定もあったので、治療の帰りに、近くの投票場に立ち寄る事にしました。

実家近くの投票場は、私がかつて通っていた小学校です。私が通っていた頃は木造だった校舎も、今や立派な鉄筋コンクリートの校舎に代わっています。校舎や校庭、体育館の配置も、私の小学生時代とはガラッと変わってしまいました。そこには、昔通っていた母校の面影は、もはやありません。

事前に実家のある市役所に電話で確認していたので、別に投票場の入場券がなくとも投票できる事は知っていました。でも、宣誓書に署名しなければならないと聞いていたので、投票所の窓口で、どこで宣誓すれば良いか聞いたら、「別にそんなもの必要ない」との返事でした。それどころか、身分証明書の提示も求められなかったのには、少々驚かされました。係員から住所と氏名を聞かれ、答えたらそれをすぐに有権者名簿と照らし合わせ、白紙の投票入場券に鉛筆で記入してくれました。さすがにそれだけではまずいだろうと思い、わざわざ自分の方から運転免許証を見せたぐらいです。

そして、係員に書いてもらった自分の名前の入場券を名簿対照係の人に渡し、代わりに小選挙区、比例区、最高裁判所長官国民審査の投票用紙をそれぞれ受け取り、記載台で意中の候補者名や政党名を書き、投票箱に入れて投票場を後にしました。校庭も帰り道も既に雨で水浸しで、私の靴もみるみるジュクジュクになってしまいました。ニュースでは、既に大阪府内でも泉州地域を中心に、避難指示が続々と出始めていました。台風で電車が止まる恐れもあるので、夜のWワークも今日は休む事にして、早々に故郷を後にしました。

それにしても、投票場の入場券を持っていない人には、身分証の提示ぐらいは求めなければいけないのではないでしょうか?そうしないと、替え玉投票も幾らでも出来てしまうではないですか。最近の若い子はほとんど選挙なんていきません。そこに目をつけた会社が、人事・総務部門を動員して、従業員になりすまして企業ぐるみで替え玉投票する事も、やろうと思えば可能です。また、投票用紙への記入がボールペンではなく鉛筆なのも、考えてみればズサンな話です。鉛筆では、幾ら改ざんされても分かりません。せめてボールペンにして、筆跡が残るようにしておかなければならないのではないでしょうか。逆に、最高裁長官の国民審査のように、先に投票用紙に候補者名や政党名をあらかじめ印刷しておいて、投票では意中の候補者や政党名に〇を入れるようにしても良いかも知れません。それなら、今のように、「民主党」と書かれた投票用紙が一杯出て来ても、「自由民主党」「社会民主党」「立憲民主党」のどれに入れるつもりだったのか、判断に迷う事もないでしょう。

そのくせ、いくら投票用紙が個人別になっていても、配布されるのは、あくまでも世帯ごとなので、完全に個人には行き渡りません。しかし、私のような人間や、もっと悲惨なDV避難者の方なぞは、元の配偶者に現住所を知られるのが嫌で、転居しても住民票を移せない人も少なくありません。でも、そういう人にも選挙権はあるはずです。投票するのは、あくまでも個人なのだから、投票場入場券は世帯別ではなく個人別にちゃんと配布した上で、替え玉投票防止の為に、入場券不所持の人には、最低限でも身分証の提示を求めるべきではないでしょうか?

それでなくても、日本の選挙は、何百万もの供託金を積まなければ選挙にも出られない等の、不当な制約が余りにも多すぎます。「高い供託金を設けているのは、泡沫候補の乱立を防止する為だ」と言いますが、それの一体何が問題なのでしょうか?たとえ泡沫候補であったとしても、誰も出ないよりは立候補者が一杯いた方が、選挙も盛り上がります。それが本来の民主主義ではないでしょうか?

じゃあ、高額な供託金さえ積めば、もうそれで泡沫候補ではなくなるのでしょうか?むしろ逆に、自分の信念も何もなく、ただ出世欲、権力欲だけで政治家になった人間でも、金さえあればどうにでもなるので、二世議員やタレント議員、「政界渡り鳥」みたいな議員ばっかりになってしまったのじゃないですか。その挙句に、もうバカらしくなって誰も選挙に行かなくなり、投票率低下に歯止めがかからなくなってしまったのじゃないですか。タレント候補みたいなのが出て、仮に一時的に投票率が上がったとしても、政策そっちのけで、ただの人気投票みたいな選挙に成り下がってしまったのじゃないですか。

たとえ今は泡沫であったとしても、本当に大衆から支持されれば、ゆくゆくは有力候補に代わる事もあり得ます。現に、今の立憲民主党の候補がそうじゃないですか。逆に、有力候補と見られていても、単なる人気取りである事がばれて泡沫候補に成り下がる事だってあります。現に、今の「希望の党」の候補なんか、既にそうなりかけているじゃないですか。そもそも、その候補が泡沫であるかどうかを判断するのは、選挙区の有権者であって、国や選管ではないはずです。

また、政党助成金というのも、考えてみればおかしな制度です。「政治には金がいる、個人献金だけではまかないきれない」からと、企業・団体献金を廃止する代わりに、国が政党の議員数や得票数に応じて、各政党に国から助成金を配分するようになりました。これが、政党助成金制度が導入された表向きの理由です。これを政府は、「民主主義のコスト」だと言って、国民に一方的に押し付けて来たのです。

でも、本当に金を払ってまで民主政治、議会政治の発展を望むのであれば、むしろ大政党よりも小政党や無所属候補にこそ、手厚く配分するのが筋です。現に、自民党と共産党を比べたら、議員一人当たりの質問回数も、受け付ける請願件数も、後者の方がはるかに多いのが実情です。政党活動も、後者の方がはるかに活発です。自民党の活動なんて、その大半が料亭政治か、森友・加計みたいな代物ばっかりじゃないですか。でも、共産党は政党助成金を「国のひも付き」だと言って拒否しているのに、自民党は逆に「もっと寄こせ」と、増税の口実にする始末です。

なぜ、競馬のハンデ(負担重量)が、新人騎手や弱い馬に軽く、ベテラン騎手や強い馬に重いのか?単なる弱肉強食だけでは、前者はなかなか後者の壁を乗り越える事が出来ない。それでは新人騎手や次世代の馬が育たないし、競馬界も発展しない。そこで、定量戦や別定戦だけでなく、ハンデ戦も設ける事で、新人や次世代の馬を発掘しようと努めているのじゃないですか。一見、弱肉強食の実力主義に見える競馬ですら、不利なニューフェイスへのフォローもそれなりにちゃんとやっているのです。政党助成金も、それを本当に「民主主義のコスト」と考えるのであれば、これと同様に、むしろ小政党や無所属候補に厚く配分すべきじゃないでしょうか?

ましてや、自分の党が助成金頼みなのを棚に上げ、共産党の「しんぶん赤旗」拡張を「押し売り」だとやり玉に挙げるのは、お門違いも甚だしいと言わざるを得ません。「国のひも付き」に頼らずに、自分の力で政党を運営してこそ、初めて本当の政党と言えるのです。政党助成金も、元は私たちの税金です。なぜ、支持してもない政党に助成金なぞくれてやらないといけないのでしょうか?これ以上、私たちの税金にたかるのは止めて下さい。他党の活動にケチをつける前に、自党の助成金漬け、ヒモ付き援助漬けの体質をまず見直すのが筋でしょう。

市民と野党の共闘候補240超 小池書記局長会見 共産党に一本化は160超(しんぶん赤旗)

日本共産党の小池晃書記局長は6日、国会内で記者会見し、衆院選の小選挙区(289)で、安保法制=戦争法廃止、憲法9条改定反対など「市民と野党の共闘」の立場に立つ候補が240を超える選挙区で一本化され、そのうち共産党候補に一本化された選挙区が160を超える見込みであることを発表しました。また、比例代表の第5次候補10人を発表。これで比例代表候補は計65人となりました。

一本化した小選挙区の「共闘」候補の所属の内訳は、ほかに、立憲民主党が約40人、社民党が13人、無所属が約20人、新社会党が1人となる見通しです。

小池氏は「希望の党の誕生という逆流が持ち込まれる中でも、希望の党に合流しないみなさんが共闘の旗を守り続ける立場で努力した結果、全体として力を合わせてたたかっていく体制ができた」と強調。「共闘の旗をしっかり掲げて、安倍自公政権とその補完勢力である希望・維新に痛打をあびせるために頑張っていきたい」と決意を表明しました。

小池氏は日本共産党が64の小選挙区で候補者を取り下げたことにもふれ、「大義のために決断していただいた候補者、合意をつくるために奮闘されたみなさんに、心からの感謝と敬意を申し上げたい」と表明。小選挙区への立候補を取り下げた候補者の方には、比例単独候補として奮闘することもお願いしたと述べました。(以下略)

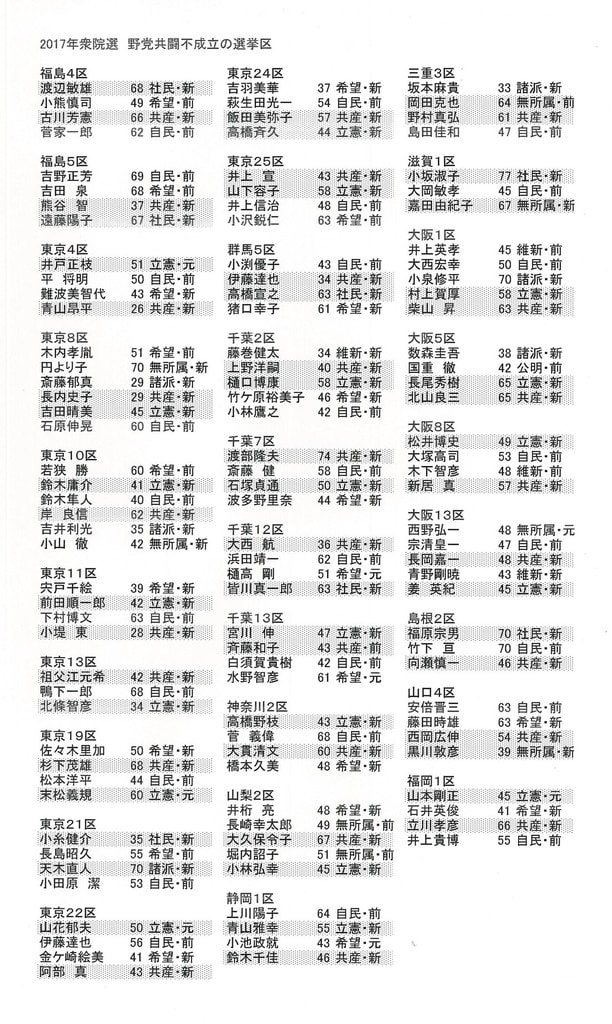

このように、赤旗は野党共闘の成果を手放しに礼賛していますが、私はむしろ、野党共闘はまだまだ不十分な域にとどまっていると感じています。なぜなら、まだ都市部を中心に、野党共闘が未成立の選挙区が29もあるからです。(上記資料参照)

なるほど、29という数は、289ある衆院小選挙区全体の数からすれば、約1割にとどまっています。残りの9割については、野党共闘で闘われる布陣が構築できたという事で、これはこれで、貴重な成果だと思います。しかし、残り1割の共闘不成立の選挙区が、東京・大阪を中心に、まだ29も存在しているのです。

都市部と言うのは、いわば「日本の顔」です。それは、日本の全人口の約1割が集中する東京の知事選挙や都議会選挙が、なぜ日本の縮図と言われるのかを考えれば、すぐに分ると思います。しかも、これらの選挙区には、自民党の大物閣僚が数多く存在します。これらの大物閣僚を落選に追い込む事が出来れば、そのインパクトは、到底1割の枠に収まるものではありません。安倍政権・自民党にとって大打撃となるはずです。その、せっかくのチャンスを、なぜ活かす事が出来なかったのか?返す返すも残念で、仕方ありません。

それでは、上記の資料に沿って、個別の選挙区ごとに、もう少し詳しく観ていきましょう。

まず、福島4区・5区で、共産党と社民党が競合してしまっています。先日も、福島原発事故の生業(なりわい)訴訟で、地域住民の生業を奪った東電を断罪する判決が出ました。しかし、生活や仕事を奪われた住民が、せっかく選挙で自民党に怒りをぶつけようと思っても、野党が競合していたのでは、また自民党に漁夫の利を与える事になってしまいます。

東京では共闘未成立の選挙区が10もあります。

まず、東京4区。ここでは、無国籍児童の問題を長年に渡って取り上げて来たNPO法人代表の井戸正枝氏が、立憲民主党から出ています。もし、ここで候補一本化に成功していたら、自民党にとって一大脅威になっていたはずです。同じ事は、東京21区についても言えます。ここでは、自衛隊のイラク派兵に抗議して外交官を辞任した天木直人氏が、諸派で出ています。ここも、一本化に成功していたら、希望に合流した民進右派で安保法制賛成派の長島昭久を、追い落とす事が出来たかも知れません。東京8区も、民進左派の円より子氏が、無所属で出ています。これに共産・立憲の二党が加われば、自民党の石原伸晃を追い落とす事も、夢ではなかったはずです。

他にも、東京10区の若狭勝(希望)、東京11区の下村博文(自民)、東京24区の萩生田光一(自民)と、重鎮ぞろいじゃないですか。これらの「錚々(そうそう)たるメンバー」を落選に追い込む事が出来れば、どれだけスカッとするか。

東京以外の関東や東海に目を転じれば、ここにも落選運動の対象になりそうな大物閣僚が、ワンサカいます。

群馬5区には、政治資金規正法違反で大臣を辞任した小渕優子(自民)。神奈川2区には、安倍の下駄の糞で、官房長官の菅義偉(すが・よしひで、自民)。静岡1区にも、元法相の上川陽子(自民)。もし菅が落ちるような事にでもなれば、安倍政権はもう半身不随です。

西日本に行くと、滋賀1区では元県知事の嘉田(かだ)由紀子氏が無所属で出ています。知名度抜群で、政治的にも、希望よりも、むしろ立憲民主党に近いと思われる同氏が、野党統一候補で出ていたら、自民党はひとたまりもなかったはずです。三重3区にも、元民主党幹事長の岡田克也氏が、無所属で出馬しています。現時点で無所属で出るという事は、必ずしも希望の党には合流しない事を意味します。同じ無所属で出る佐賀1区の原口一博氏(元民主党政権の総務相)を共産党は自主支援する事を決定したそうですが、それなら、なぜ岡田氏にも同じように対応しなかったのでしょうか?

大阪も、4選挙区で、立憲民主党と共産党が競合しています。自民から共産まで束になってかかった大阪市長選や府知事選挙でも、維新の候補に勝てなかったのに、こんな状態で、果たして勝てると思うのでしょうか?

そして、極めつけは山口4区。ここでは、加計学園獣医学部の問題を追及してきた今治の市民団体代表、黒川敦彦氏が、安倍首相に闘いを挑んでいます。しかも、希望も候補を擁立しています。ここで、共産党が黒川氏の支援に回れば、盤石の安倍王国でも、けっこう好勝負になったかも知れません。そうすれば、たとえ今回は勝つ事が出来なくても、「安倍必ずしも恐れるに足らず」と、政治変革の希望を有権者に与える事が出来、次の闘いにつなげる事が出来るかも知れません。

不意打ちの解散劇に対して、準備が間に合わなかったという事情は分かりますが、それでも、もう少し何とかならなかったのでしょうか?今はもう、憲法改悪を阻止できるかどうかの瀬戸際にあるのですから。

その中で、少し嬉しいニュースも。私が現在住んでいるのは大阪3区ですが、そこでは共産党の渡部(わたなべ)ゆい候補が、他の野党からも支援を得て、公明党の現職と対決しています。この10月11日も、地元の駅前で、たまたま同候補の選挙演説に遭遇しました。自由党の山本太郎さんや、元維新支持者で現在は反維新で活動している「民意の声」の浅野代表も、応援に駆け付け、熱弁をふるっておられました。「森友・加計問題もうウンザリと言う人も、今の自民党による国政私物化、安倍のお友達優遇に、私たちの税金が湯水のように使われる事は、決して許せないはずだ」という応援演説に、「8時間働けば普通に暮らせる社会へ」と大書された宣伝カーの文字が、ダブルワークを強いられる私の目や耳にも、すんなり入って来ました。

相手は自公協力で臨んでいますが、下町の保守層の中には、必ずしも公明党を快く思わない人々もいます。今回は、そういう層から第三の候補が出るに至りました。もちろん、この候補も、安倍政権・自民党べったりであり、私にとっては「敵」でしかありません。しかし、この候補の「頑張り」如何によっては、意外な結果になるやも知れません。現に、前回の総選挙では、公明党の8万4千票に対し、渡部氏も6万3千票以上取っています。

70年代のロッキード事件の時には7割以上あった投票率も、前回の衆院選では5割そこそこにまで落ち込んでしまいました。大政党に有利な小選挙区制によって、有権者が棄権や人気投票に流れた結果が、投票率の低下となって現れ、豊田真由子みたいな議員をのさばらせる結果になってしまっているのです。

しかし、今さら、それを嘆いても始まりません。それならそれで、そんな選挙制度の下でも、勝てる選挙を展開しなければなりません。「希望の党」は、今やすっかり化けの皮がはがれてしまいましたが、せっかく、「希望の党」を見限った有権者を、再び自民党に先祖返りさせてしまうだけに終わったのでは、また森友・加計問題のような事が繰り返されてしまいます。その票の一部は立憲民主党にも流れているようですが、そのあおりで、今度は共産党の苦戦が伝えられています。これでは、限られたリベラル票を、ただ奪い合っているだけです。

立憲民主党だけでなく共産党や社民党も票を伸ばし、野党共闘全体の裾野を広げない事には、今の日本を変える事はできません。その為には、選挙区だけでなく比例区も、ただ単に勝ち馬に乗るだけの「大義なき数合わせ」でなく、大義に基づく統一政策の追求や、統一候補名簿として戦う体制を作らなければならない段階に、もう来ているのではないでしょうか。