競馬の馬券の買い方を変えたら当たりました。2月9日(日)の東京新聞杯(GⅢ・東京芝1600m)は、今までの三連複フォーメーションではなく、馬単で馬券を買うようにしました。馬券の買い方も、本命◎1頭から〇▲☆-〇▲☆△と流すのではなく、本命候補を◎〇▲3頭にして、代わりに相手△の頭数を絞るようにしました。

◎⑦ブレイディヴェーグ(エリザベス女王杯1着→府中牝馬S1着→マイルCS4着)

〇⑫ウォーターリヒト(キャピタルS1着→京都金杯2着)

▲①サクラトゥジュール(昨年このレース1着、京都金杯1着)

△④ボンドガール(秋華賞2着/連続上がり最速もタイム微妙)

△⑧ジュンブロッサム(富士S1着/斤量増割引)

今までだったら三連複フォーメーションで、本命サイドだけでなく中穴サイドにも買い目を広げて、差し馬だけでなく外枠の有力先行馬も△に含めて、◎1頭から広く薄く流していました。

それで〇▲☆△のうち数頭は必ず3着内に来ているのに、◎4着でずっと馬券を外して来ました。(参考記事)

そこで今回は、◎が飛んだ時の事も考えて◎〇▲3頭から流すことにして、その代わりに△の数を減らして、馬券の買い方も1・2・3着とも当てなければならない三連系の馬券ではなく、1・2着だけ当てれば良い二連系の馬券(馬単)で勝負する事にしました。

△の数を絞るには、今まで以上にレースの展開を読む必要があります。今回は東京のマイル戦なので、マイル(距離1600m)・東京競馬場に実績のある馬を中心に買う事にしました。

東京競馬場はゴール前の直線が長く、ゴール前の差し比べになる事が多いので、最後の末脚(上がり)タイムの良い馬が有利になります。

しかし、その一方で、開催が進むにつれてコースの内側が荒れてくるので、その傷んだ部分をカバーする為に、内側に仮柵を設けて、コースを外に押し広げる措置が取られます。この内側に設けられた柵の事を「内ラチ」と言います。

A→B→C…と、コースが外に押し広げられた分だけ、ゴールポストは手前に引き寄せられますので、距離は変わりません。しかし、コースが外に膨れる分だけ、外枠の馬は走る距離が長くなり、不利になります。(現在は内ラチが一番外側に押し広げられたDコースでレース開催)

私はそう判断して、外枠の先行馬は全て買い目から外しました。でも、それとは逆に、荒れた部分が内ラチによってカバーされ、外側に新たに綺麗な馬場が出現するので、外側の先行馬も走りやすくなるはずだと言う見方も出来る訳です。

この様に、同じ距離やコースのレースであっても、当日の芝の生育状況や土壌の水分量、出走馬の力量や力関係、脚質によって、予想の内容はガラリと変わります。

そこで私は、直前に行われた似たような距離やレベルのレース(3勝クラス・東京芝1800mの初音ステークス)も参考にして、①上位クラス同士の差し比べになる、②もし先行馬が絡んでも、それは外枠に入った有力先行馬ではなく、内枠の人気薄の先行馬になる(唯一2番のメイショウチタンがそれに該当)と判断。

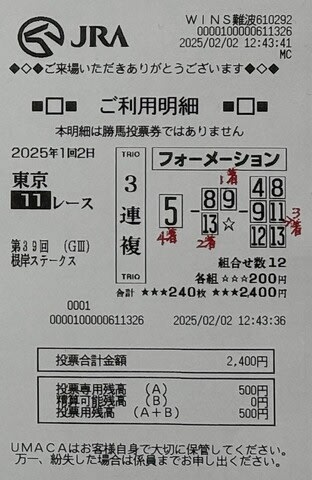

先行馬は全て切り、もし人気薄の先行馬が3着に来ても良いように、1・2着だけ当てれば済む馬単で勝負する事にしました。馬単で⑦⑫①の裏表マルチと⑦⑫①から④⑧への流しの12点に300円ずつ。

結果はやはり、

1着〇⑫ウォーターリヒト(外枠寄りの有力差し馬)

2着△④ボンドガール(内枠寄りの有力差し馬)

3着 ②メイショウチタン(内枠の人気薄の逃げ馬)となり、

最初本命◎にしようとした⑦ブレイディヴェーグは4着に沈んでしまいました。今までの三連複フォーメーションの買い方を続けていたら、また◎4着タテ目で不的中の連続記録を更新しなければならないところでした。

1・2着だけ当てればよい馬単での的中なので、配当はそんなに多くありません。だから儲けも7千円ほどしかありません。

でも、これまでの不的中を教訓に、馬券の買い方を見直したのが奏功して、今回は見事的中をモノにする事が出来ました。馬券が当たっても外れても、自分の頭で考えて決断し、また次の糧にする。

この、まるでゲームを楽しむような感覚こそが、競馬の本当の醍醐味なのです。競馬もほどほどに楽しむようにすれば、決してギャンブル依存症にはなりません。この事だけは声を大にして言いたいです。

本日(2025年1月19日)、汐見橋駅で2200系電車の引退イベントをやっていたのに偶然遭遇しました。

2200系とは昔、南海電鉄で走っていた薄緑地に濃緑帯の急行電車です。現在は白地に青・オレンジ帯の塗装に塗り替えられ、主に支線の普通電車として走っています。 その2200系が昔の塗装に塗り替えられ、今年春の引退まで各支線にて持ち回りで運行される事になりました。その現場に偶然遭遇したのです。

https://www.nankai.co.jp/lib/company/news/pdf/241210.pdf

私は、汐見橋線の事を自分のブログで取り上げながら、最近の電車や駅舎の写真をまだ撮っていなかったので、それを撮ろうとたまたま訪れただけです。2200系引退イベントがここで開催される事なぞ何も知りませんでした。

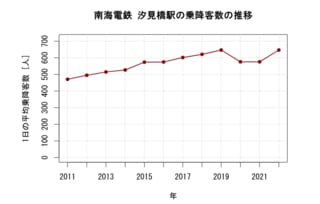

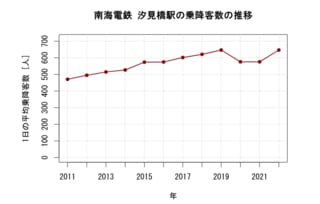

久しぶりに訪れた汐見橋駅は、阪神なんば線桜川駅のすぐ隣にありました。これだけ互いの駅が接近していたら、乗り換えがスムーズに出来ます。難波で乗り換えるよりも簡単に乗り換える事が出来ます。一時は廃止の噂もあった汐見橋線ですが、最近は乗換客の利用が増えているようです。

荒れ果てていた汐見橋駅も、駅舎の壁には新しい壁画が描かれ、改札の上に掲げられていた塗装の禿げた観光案内図も、すっかりリニューアルされていました。 駅舎内では物産展が開催され、2200系関連グッズだけでなく、和歌山電鉄や千葉県・銚子電鉄のグッズも販売されていました。

和歌山電鉄も元は南海貴志川線で、今も南海2200系電車が和歌山電鉄色に塗り替えられて走っています。南海が赤字を理由に経営分離した後、猫のタマ駅長ブームで観光客が押し寄せるようになりました。

千葉県の銚子電鉄にも南海2200系電車が譲渡され、昔の薄緑地に濃緑帯の塗装で、電車が走るようになりました。ここも赤字路線で、電車の修理代を捻出する為に、銚子名産の濡れ煎餅をネットに売り出した所、これがバカ受け。今や収入の7割を濡れ煎餅の売上で占めるようになりました。

まさか、こんな所で銚子の濡れ煎餅が買えるとは思ってもみませんでした。濡れ煎餅には甘口・辛口・醤油味の3種類があります。その中で甘口が一番私の口に合っていたので、私は甘口と新登場のプレミアム濡れ煎餅を買いました。プレミアム濡れ煎餅はまだ食べた事がありません。どんな味か楽しみです。

汐見橋線という名前は通称で、今も正式には南海高野線の一部です。でも、南海本線が高架になり、高野線が岸里玉出で分断されて以降は、岸里玉出と汐見橋の間を2両編成の電車が30分おきに走る、下町のローカル線に成り下がってしまいました。

1面2線の汐見橋駅も、今や電車が止まるのは左の1番線のみで、2番線は無用の長物と化していました。その2番線に2200系が留置され、1番線に入って来た現役の白地に青・オレンジ帯の電車と並んだ時は、流石に私も感動を抑える事が出来ませんでした。

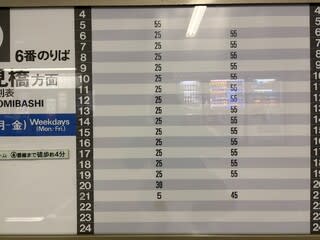

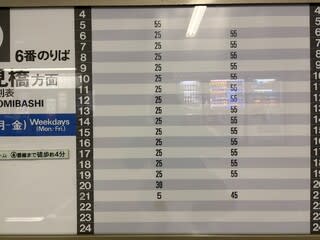

この様に、汐見橋線の利用が上向いているにも関わらず、南海電鉄は今も汐見橋線をお荷物扱いし続けています。今も運行ダイヤはラッシュアワーの時間帯も含めて毎時25分、55分の固定ダイヤのままです。その上、終電の時刻も岸里玉出発22時25分から21時45分に40分も早めてしまいました。(いずれも岸里玉出駅発の時刻)

汐見橋線は確かに今も赤字ですが、確実に利用客は増えているのに、南海電鉄は今もお荷物扱いし続けているのです。地方に行けば、汐見橋線よりもっと少ない乗客数の赤字ローカル線でも、住民の足確保の為に、行政も巻き込んで、あの手この手の増収策を講じているのに。

私、イベント会場にいた南海の社員に言ってやりました。「今の不便な30分間隔のダイヤでも、年々乗客が増え続けているのだから、せめてラッシュアワーの時間帯だけでも、15〜20分間隔で電車を走らせて下さいよ」と。

昔の高野線時代の名残りで、今も岸里玉出駅付近以外は複線の線路がそのまま残っているのですから、ダイヤ増便は十分可能です。汐見橋駅の2番線に次発電車を待機させて、途中で上り下り電車を行き違いさせれば、今すぐにでも15分間隔に出来るはずです。

他社線との接続も、汐見橋と阪神なんば線桜川だけでなく、芦原町とJR環状線芦原橋、岸里玉出と地下鉄四つ橋線玉出の間もそんなに離れていないのですから、乗り換えやすいダイヤに変えれば、もっと乗客は増えるはずです。

2200系電車の引退イベントも結構ですが、それ以外にもやる事は幾らでもあるはずです。加太線には「さかな線」キャンペーンで「めでたい電車」を走らせながら、乗客数が加太線と同じ水準まで回復してきた汐見橋線には、逆に終電繰り上げで、冷や水を浴びせるような事をするのは、どう考えても矛盾しています。

それを言ったら、南海の社員は苦笑いしていましたが。「いつまでも大企業としてふんぞり返ってるんじゃないよ。地方ローカル線社員の爪の垢でも煎じて飲め」と心の中で思いました。

親父が亡くなり高石の実家から再び通勤する事になりました。来月には実家に戻るつもりです。そこで住之江区の職場までの通勤時間を改めて調べてみました。その結果、最初は早朝出勤なぞ無理だと諦めていたのが、実際は今よりも15分遅くなるだけで済むと分かりました。

実家から通っていた時は南海線天下茶屋から地下鉄四つ橋線岸里まで歩いて乗り換えていました。それが最短距離だと思い込んでいたから。でも実際に歩いてみると、一つ手前の岸里玉出から地下鉄玉出まで歩いた方が、乗車時間も歩く距離も短縮出来る事が分かったのです。

左図の赤マークが岸里玉出と玉出。青マークが天下茶屋と岸里。図上では赤マークコンビの駅間距離の方がはるかに長いように思えます。でも実際は、赤コンビも青コンビも互いに約400メートルしか離れていません(右図参照)。歩いても約8~9分で到着します。それなら一駅手前でショートカットして乗り換える方がはるかに早く着きます。

勿論、各停しか停まらない岸里玉出よりも、急行も停まる天下茶屋で乗り換えた方がはるかに便利です。でも私が出勤する早朝にはまだ各停しか走っていないので、各停しか停まらなくても別に構いません。なのに、急行も停まる天下茶屋で乗り換えた方が、早く着くと思い込み、今まで無駄に遠回りしていたのです。

これはひとえに私の思い込みによるものですが、グーグルマップの駅表示が駅事務所中心になっている為に、縦長構造の駅では、実際の出入口との間に、表示のズレが生じるからでもあります。この点については、グーグルも表示方法を見直すべきだと考えますが、如何でしょうか?

岸里玉出駅の近くにも木村屋というパン屋の名店があり、雨の日でも玉出本通り商店街のアーケードを潜れば、濡れずに国道26号線まで出る事が出来ます。それが地図で分かれば、岸里玉出経由で乗り換える人も増え、商店街の活性化に結びつくのではないでしょうか。

岸里玉出駅が誕生したのも、阪堺鉄道と高野鉄道が合併して南海鉄道(今の南海電鉄)の岸里駅となり、一時は乗換駅となったものの、南海本線の高架化で高野線の末端部分が汐見橋線として分断され、隣の玉出駅と統合して今の駅に。これだけ紆余曲折した歴史を持つ駅も珍しいです。鉄道ファン対象に、この駅から出る汐見橋線を都会の秘境路線としてアピールすれば、この駅の利用者ももっと増えるのではないでしょうか。

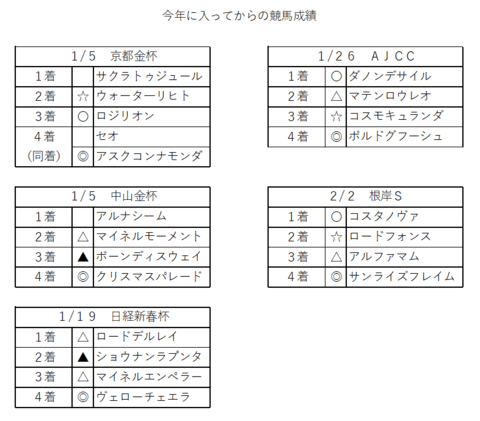

正月も私は普段通り仕事で、競馬の神様としても有名な京都の藤森神社に初詣に行った事以外には何も書く事がないので、初競馬の報告だけ。1月5日に京都金杯と中山金杯の馬券を買って両方とも外してしまいましたw。

今年の京都金杯は京都競馬場改修で中京開催。冬場のハンデGⅢ予想が更に難解に。軸不在の混戦状態の中で、成績安定株の中京開催ポートアイランドステークス勝ち馬◎アスクコンナモンダから、〇ロジリオン、▲シャドウフゥーリー、☆ウォーターリヒト、△その他の中京マイル巧者に三連複フォーメーションで流すも。〇ロジリオン2着、☆ウォーターリヒト3着も、1着サクラトゥジュール無印でタテ目不的中。この馬で東京新聞杯を勝ったレイチェル・キング騎手が今回も騎乗するので、ヒモで買う事も考えましたが、高齢8歳で中京実績もない馬が58キロの重いハンデで出てきたので、消しにしてしまいました。キング騎手の、女性騎手とは思えない筋肉質の体をもっと間近で見ていたら、決して消しにはしなかったでしょう。

軸不在の京都金杯に対し、中山金杯は紫苑ステークスレコード勝ち◎クリスマスパレード本命にすんなり決まるも、相手の有力先行馬〇シンリョクカ、▲ボーンディスウェイ、△ホウオウビスケッツ、△リカンカブール全て外枠に。開幕週の小回り中山はあくまで内枠先行有利が鉄則なので、△内・中枠の軽ハンデ馬数頭と☆中山二千巧者(ダービー卿チャレンジトロフィー勝ち馬)パラレルヴィジョンに、こちらも三連複フォーメーションで流すも。勝ったのは☆パラレルヴィジョン隣の無印アルナシームでした。この馬は中山二千の成績はさっぱりですが、GⅢ・オープンクラスの千八コースで好走していて、今回は二千メートルコース向けにしまいを伸ばす調教にも力を入れていたので、消しにしてはいけませんでした。

京都・中山ともに◎は4着止まりのタテ目で外してしまいました(京都金杯の4着は2頭同着)。どちらも2・3着馬は印の打った馬が来ていただけに、惜しい結果となりました。私のこれまでの予想パターンを振り返ってみると、コースデータ偏重で消してはいけない馬を消しにしてしまい、タテ目で外す失敗が多いように思います。「1年の計は金杯にあり」と言いますので、今年はこの弱点克服に力を入れようと思います。

新年2025年の幕が開けました。今年は蛇年ですが、私は昨年と同じ京都市伏見区の藤森(ふじのもり)神社に初詣に行きました。この神社は伏見稲荷の近くにあります。伏見稲荷ほど有名ではありませんが、ここも割と名が知られた神社で、大勢の人が参拝に訪れていました。何故、大阪に住んでいる私が、わざわざ京都の神社に初詣に来たのか?それは、ここは昔から武運長久の神様として有名だった事から、勝負運にも恵まれるようにと、競馬関係者の方が多く訪れるようになった、いわば「馬の社(やしろ)」だからです。

もっとも、最初は武運長久を祈って、単に軍馬の安全を祈願しただけだったのが、やがて「競馬の神様」としても有名になり、後付けで競馬のファンファーレが鳴る飲料自販機が置かれ、歴代GI馬の肖像画が絵馬殿に掲げられるようになったようです。私はそこで昨年買って帰って自分の部屋に飾っていた昨年の絵馬を奉納し、今年も新しい絵馬を買って帰って一年間部屋に飾るようにしました。(神社のご利益は絵馬を部屋に飾っておくだけでも有効だそうです)

そして早速一句したためました。<蛇年も 馬の社に 初詣>

俳句は今で言うX(旧ツイッター)のつぶやきのようなものですが、両者には大きな違いがあります。ツイッターにはルールも何もなく、誹謗中傷・罵詈雑言何でもありの、いわば「言った者勝ち」の世界です。それに引き換え、俳句には明確な二つのルールがあります。五・七・五の韻を踏む事と、季語を含む事の二つです。この二つのルールがある事で、ツイッターにはない季節感や奥深さ、ある種の粋さが醸し出される事になります。

年末のニュースで、西成警察署の防犯課が、地域のNGO団体と協力して、あいりん地区の労働者から俳句を集め、それをカレンダーに載せて無料配布している事を知りました。私は今まで西成警察に対しては、余り良いイメージを持っていませんでした。あいりん地区のど真ん中に、要塞のような警察署の建物を作り、これ見よがしに、労働者を威嚇する。それに怒って労働者が暴動を起こそうものなら、真っ先に鎮圧に乗り出す。その一方で、地域の暴力団やヤクザに対しては、取り締まるよりもむしろ適当に泳がせて、暴動弾圧の手先として利用している。そんなイメージでいました。

「じゃあ、労働者の暴動を肯定するのか?」と聞かれたら、それも違います。労働者の暴動についても、裏で極左の過激派が扇動して、警察とイタチごっこを繰り返しているだけだと見ていました。いわば「どっちもどっち」で、「そんな危ない所には近寄るな」というイメージでいました。少なくとも、親父と喧嘩して実家を飛び出し、あいりん地区に住むようになるまでは。

でも、その後数年間、あいりん地区に住むようになってから、そのイメージはだいぶ変わりました。最初は「近寄りがたい」と思っていた住民も、「確かにガラは悪いし、初対面の人に対しては警戒感をあらわにする」、でも「裏表がないから、一旦仲良くなれば、こちらも自分を素直にさらけ出せる」というイメージに、徐々に変わって行きました。

労働者の暴動に対しても、単に「過激派にそそのかされた」だけでなく、「路上で行き倒れても、飯場で暴力振るわれても誰も助けてくれない」中で、「助けてくれたのは『過激派』だけだった」からこそ、あんな「過激派」でも労働者からは一目置かれるようになったのだと、認識を徐々に変えていきました。

その中で、警察も労働者も、いつまでもいがみ合っているだけでは、地域でともに生きていく事は出来ない。だからこそ、警察も取り締まり一辺倒ではなく、労働者に寄り添うようになっていったのだ、俳句募集も、その一環として行われるようになったと知りました。

今年は私も、なるべく俳句を作るような感じで、記事を書こうと思います。その方が、同じ事を書くにしても、奥深さや粋さが醸し出されるように感じます。その手始めに、次回からは、なるべく記事のタイトルは俳句で締めようと思います。今後は、鉄道と競馬だけでなく、俳句も新たな趣味に加えようと思います。新年のカレンダーの句を手本にして。では本年も宜しくお願い申し上げます。