新幹線で名古屋に到着しJR線・地下鉄線を乗り継いで熱田神宮に到着しました。悠久の時を超え、神話が息づく社とHPに書かれていた。以下はHPからの引用です。

熱田大神に加護を祈る

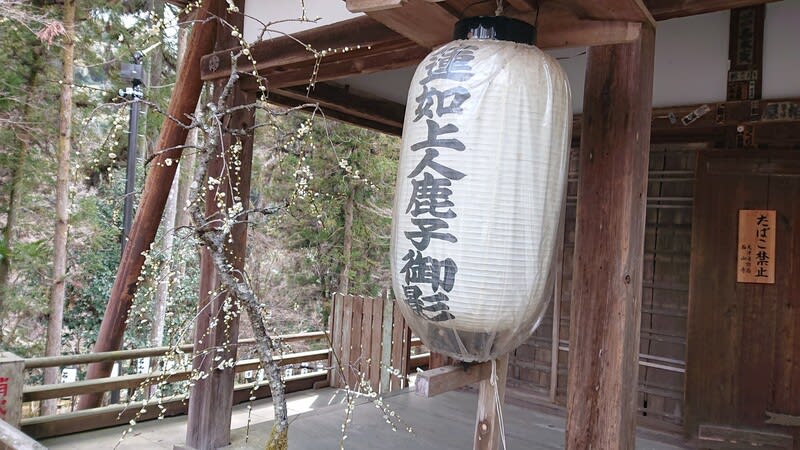

熱田大神を主祭神に、相殿神には、天照大神、素盞嗚尊、

日本武尊、宮簀媛命、建稲種命をお祀りしております

御祭神 熱田大神(あつたのおおかみ)

熱田大神とは、三種の神器の一つである草薙神剣(くさなぎのみつるぎ)を御霊代(みたましろ)・御神体としてよらせられる、天照大神のことです。天照大神は、言うまでもなく、皇室の御祖神とも至高至貴の神とも仰がれ、人々に慈しみの徳をあたえられる神です。又、相殿神は「五神(ごしん)さま」と呼ばれ、草薙神剣とゆかりの深い神々で、宮簀媛命、建稲種命は尾張氏の遠祖として仰がれる神々です

御霊代 草薙神剣(くさなぎのみつるぎ)

皇位継承のみしるしである三種の神器の一つです。日本武尊は、神剣の大いなる御加護により東国を平定。尊のなき後、神剣は宮簀媛命により熱田の地に祀られ今日に至っています。神剣の名「草薙」は、尊が東国において、この神剣により草を薙いで難をのがれたことが由来となっています。

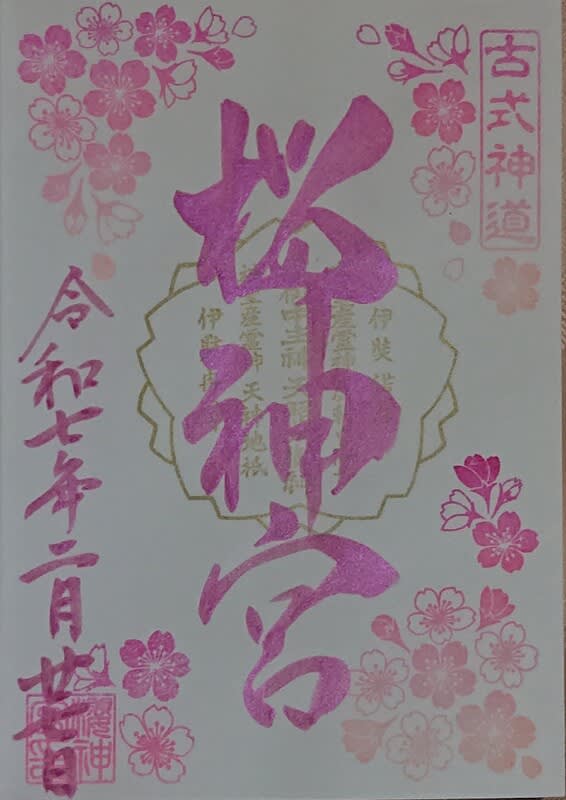

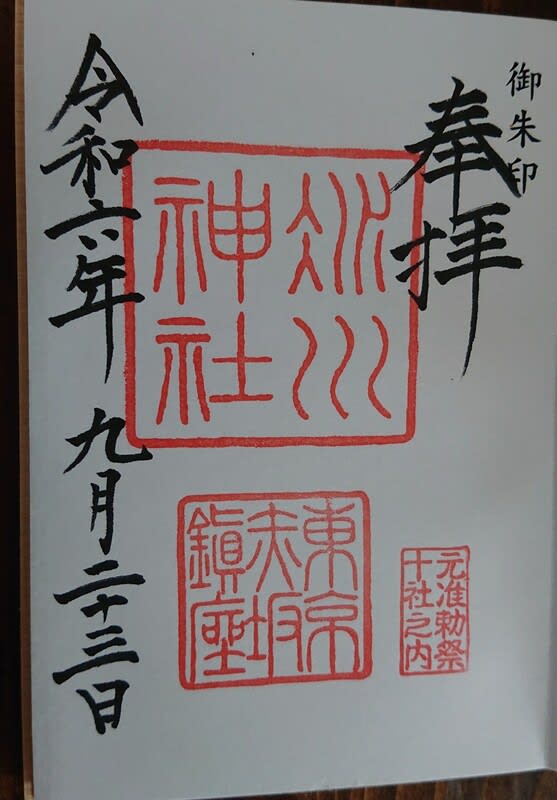

1 至って簡素な熱田神宮のご神印です。

2 境内にはあと二社、計三社ありますが、その他の 別宮 八剣宮 と 摂社 上知我麻神社 のご神印はいただきませんでした。

3 境外二社は 摂社 高座結御子神社 と 摂社 氷上姉子神社です。

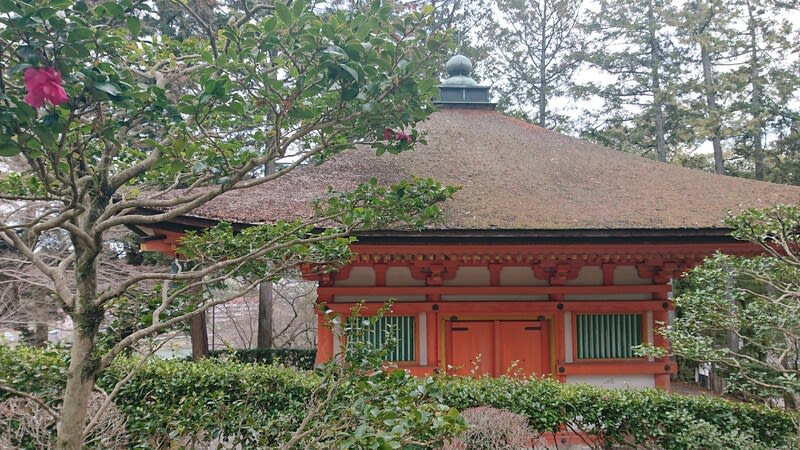

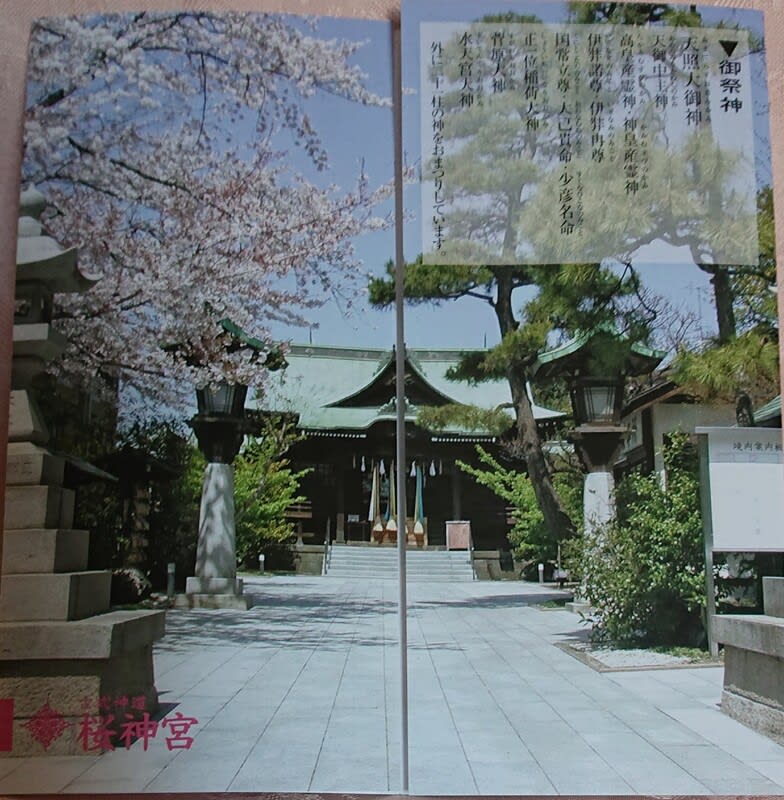

4 熱田神宮正門(南門)です。

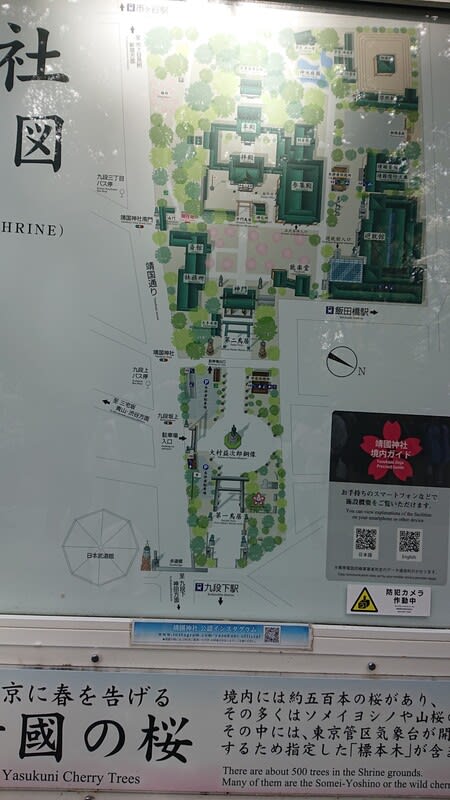

5 境内図です。ひつまぶしの予約時間までに戻らなければならないので、全部参拝することは、できませんでした。

6 佐久間大善亮勝之が寄進した大石燈籠です。高さ10メートル(ものに依っては8メートル)とこちらには書かれていました。南禅寺にも大きな佐久間燈籠があります。日本の三大燈籠はこちらです。

7 正門(南門)を潜って入って直ぐの南新宮社か孫若御子神社(ひこわかみこじんじゃ)の鳥居です。摂社か末社かと。

8

9 土偶が眼鏡を掛けて居るが如くなので、就いた名なのかも。

10 二十五丁橋(にじゅうごちょうばし)石版を25枚をもって造られている名古屋最古の石橋だそうです。太鼓橋なので滑ると危険なのでワイヤ網などで覆い安全に渡れるように配慮させていました。因みに板石25枚をもって造られている名古屋最古の石橋です。

11 同じ二十五丁橋です。橋の形状が分かるように戻る時に横から撮影しました。

12 南神池ですが、鯉などが泳いでいるためにテグスを張って、カワウなどの害を防いでいました。

12 献酒された薦被りの日本酒です。

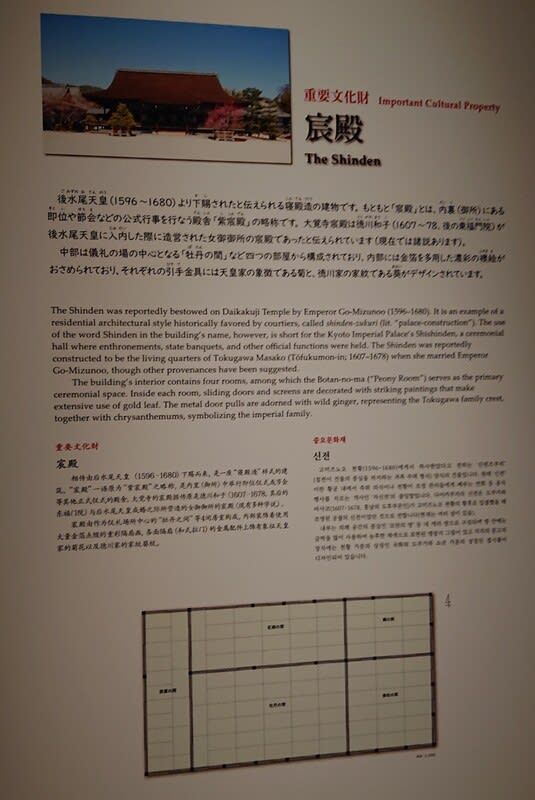

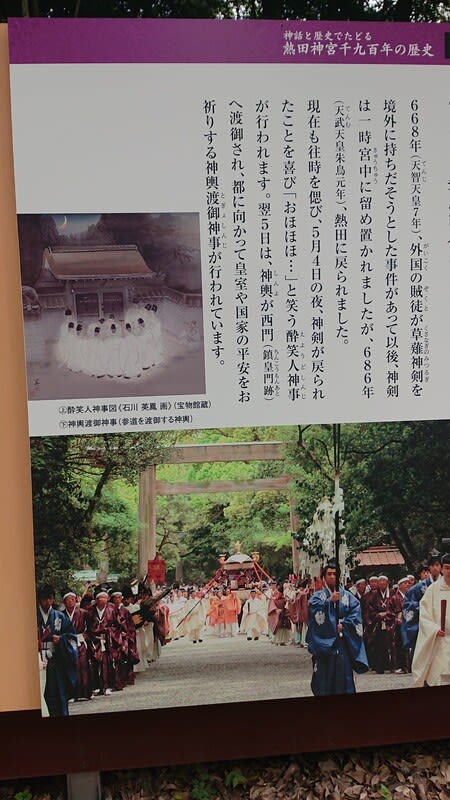

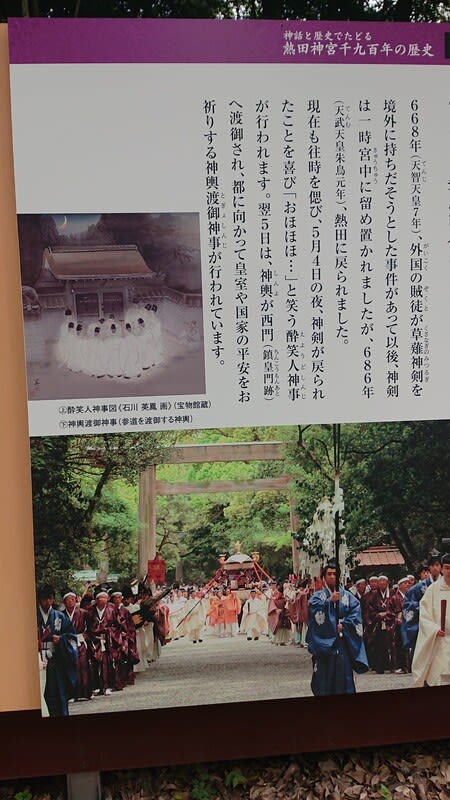

13 熱田神宮の歴史が書かれています。

14 神社の御神木で多いのが、楠ですがこちらのは実際に神が宿るが如くの姿をした大楠です。

15 境内には多くの楠の木が茂生している。その内、特に大きなものが七本あったので、俗に七本楠と称している。この楠は弘法大師お手植えとも伝えられ、樹齢は千年以上といわれている。

(木札の説明より)

16 本宮授与所です。ご神印もこちらで頂きました。

16 少し離れて全体を写るように撮影しました。

17 本宮(ほんぐう)

ご祭神は熱田大神(あつたのおおかみ)です。

三種の神器奉斎の社で、社殿は伊勢の神宮とほぼ同じ神明造りです。(石段上は撮影禁止)

18

19

20 神楽殿前では七五三祝いと新生児のお宮参りを一緒にしてのお祀りです。

21 神楽殿を正面から撮影しました。注連縄が架かり三つ葉葵と五七の桐の紋でした。

22 授与所の先は本宮です。

23

24 斎館・勅使館です。こちらと神楽殿の間の小径(撮影禁止のこころの小径)を進むと熱田大神を荒魂(あらみたま)をおまつりしている一之御前神社にすすみます。清水舎、そして明治26年の本殿御改造までは草薙神剣(くさなぎのみつるぎ)を奉していた土用殿と御田神社と龍神社があります。

25 一礼して本宮前の大鳥居を潜ります。

26 本殿から南門へ戻る途中に在りました熱田神宮と歴的人物や出来事です。こちらは徳川家康です。

27 安土桃山時代の豊臣秀吉です。

28 織田信長と熱田神宮の関わりと寄進した信長塀の説明です。

29 信長塀です。今回信長塀を知りましたが、三十三間堂(蓮華王院)で秀吉公の太閤塀を拝見しました。

30

31

主 神 熱田大神(あつたおおかみ)

- 相 殿 神

32

33 宮きしめんのお店です。手前の池に浮かぶのはオブジェ風の帆掛け舟です。

剣の宝庫草薙館と文化殿(宝物館)は追ってアップする予定です。

99

3 特別展の案内です。 (チケットを買った時、

3 特別展の案内です。 (チケットを買った時、