高野山は、平安時代のはじめに弘法大師によって、開かれた日本仏教の聖地です。

「金剛峯寺」という名称は、お大師さまが『金剛峯楼閣一切瑜伽瑜祇経(こんごうぶろうかくいっさいゆがゆぎきょう)』というお経より名付けられたと伝えられています。

東西60m、南北約70mの主殿(本坊)をはじめとした様々な建物を備え境内総坪数48,295坪の広大さと優雅さを有しています。(高野山真言宗 総本山金剛峯寺のHPからの引用です。)

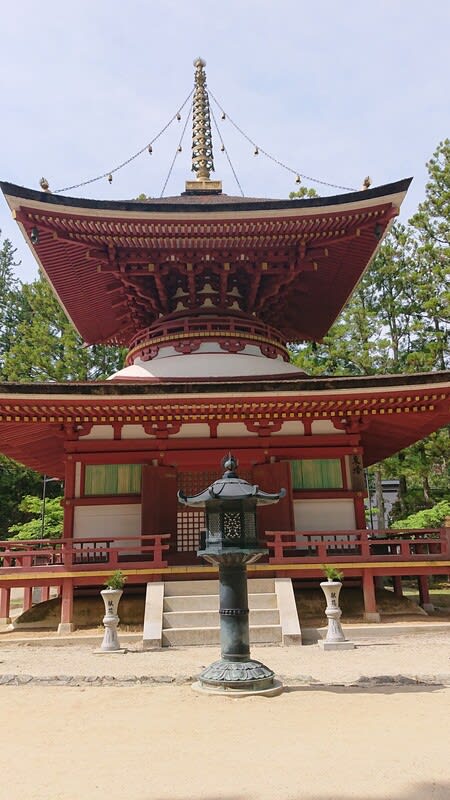

高野山でのお詣りでは最初に金剛峰寺、つづいてこちらの壇上伽藍でした。歩いた関係で中門から入らずに、蛇腹道入り中心をなす根本大塔に向かいました。

壇上伽藍 開創の際に最初に開かれた高野山の核となる場所

約1200年前に嵯峨天皇の勅許を得て、弘法大師が開いた修禅道場。開創の際には弘法大師みずから足を運び、堂塔の建立に心血を注いだという。日本初の密教伽藍で、独特の諸堂配置は曼荼羅の世界を表現しているという。

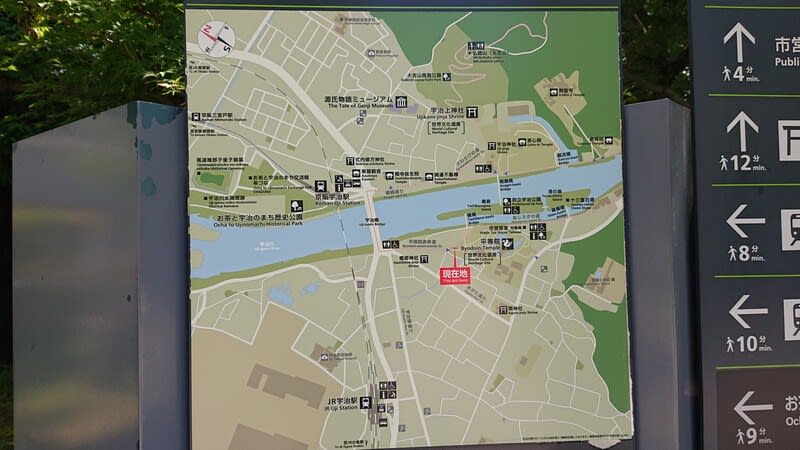

まっぷるトラベルガイドから壇上伽藍の地図を引用させて頂きました。(ままっぷるトラベルガイドからの引用です。)

1 蛇腹道から壇上伽藍に向かいます。本来の参拝ルートは中門から入るのだそうです。

2 大伽藍の文字を発見して即蛇腹道へ。

3 車道を通らずに行けますから良い道を選んだと思っています。

伽藍入り口から続く小道で、高野山の風景を龍に喩えると腹にあたる場所であるので蛇腹と呼ばれます。

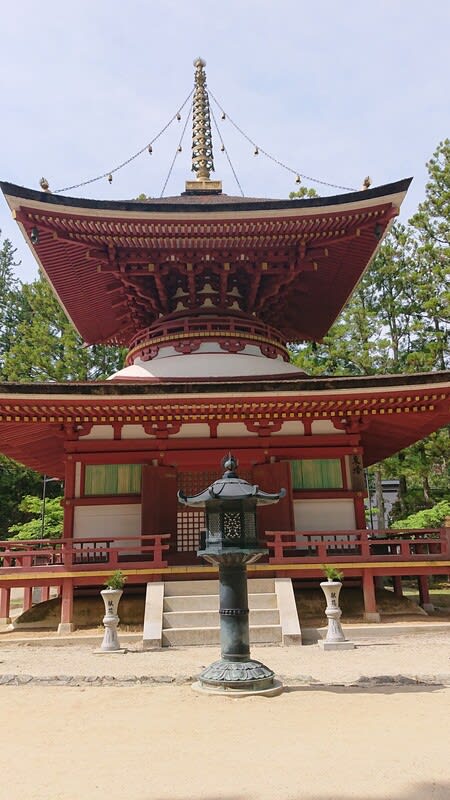

4 東塔です。

大治2年(1127年)、白河院の御願によって醍醐三宝院勝覚権僧正(だいごさんぼういんしょうかくごんのそうじょう)によって創建されました。当初は上皇等身の尊勝仏頂尊(そんしょうぶっちょうそん)が本尊として奉安され、不動明王、降三世(ごうざんぜ)明王の二体も脇侍(きょうじ)としてまつられました。天保14年(1843年)に焼失してからしばらくの間再建されず、140年たった昭和59年(1984年)にようやく再建されました。

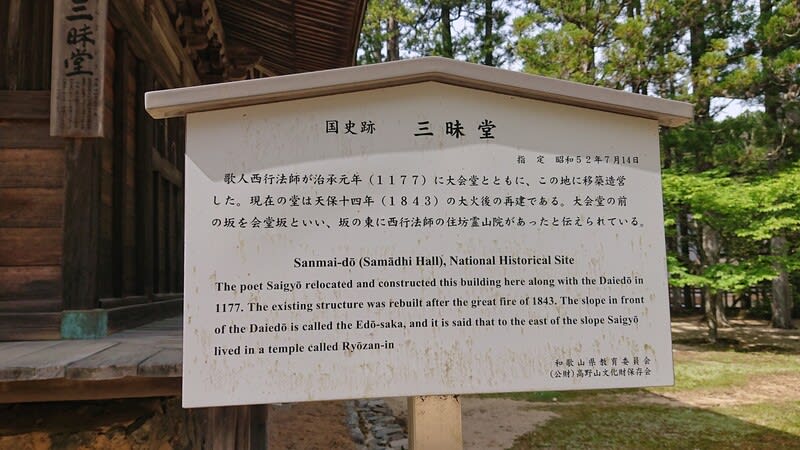

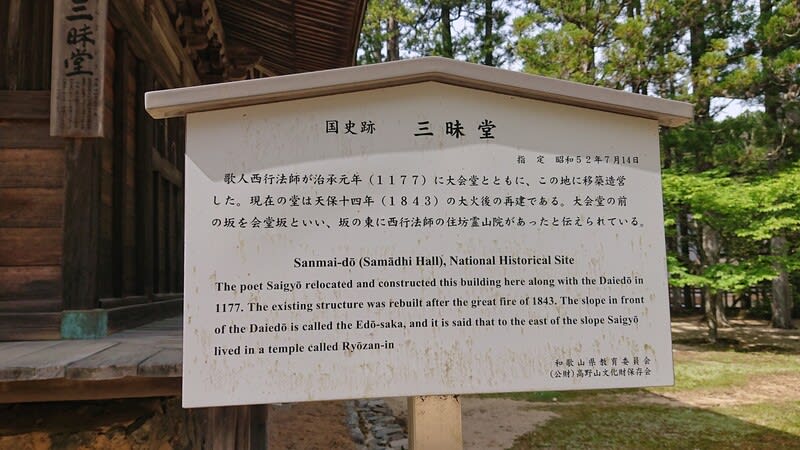

5 三昧堂です

済高師はこのお堂で「理趣三昧」という儀式を執り行っていたため、三昧堂と呼ばれるようになりました。

6 国史跡の三昧堂の説明の高札です。読むことが可能かと。

7 蛇腹道の脇には篤志家の寄付金額が彫られた石柱が並べられていました。今の貨幣価値ではありませんから凄い額ですよ。

8 大会堂(だいえどう)です。

鳥羽法王の皇女である五辻斎院親王というお方が、父帝の追福のため建立されました。

9 愛染堂です。

建武元年(1334年)、後醍醐天皇の綸命によって四海静平、玉体安穏を祈るために建立されました。

10 共通内拝券(高野山参詣講待遇之証)を利用して根本大塔内も拝観しました。

次に拝観券の残骸をアップします。

根本大塔です。内部も拝観させて頂きました。

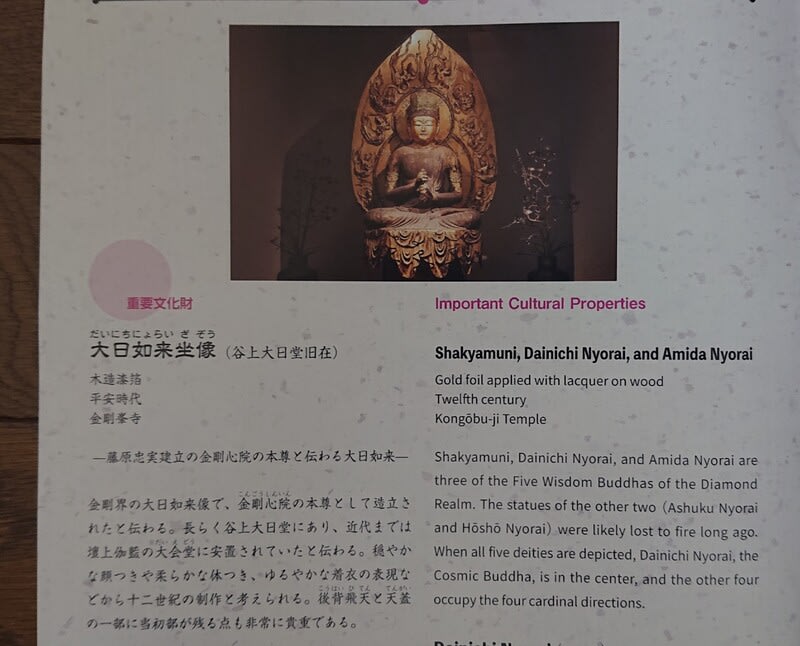

真言密教の教えを体現する象徴として建てられた塔で、塔内には立体の曼荼羅世界が 広がります。

11 こうや君のお出迎えを受けて根本大塔に向かうのがルートですが、裏街道から廻ってきました。

12 金堂の回廊から撮影です。

13 金堂の回廊から中門を望んでいます。

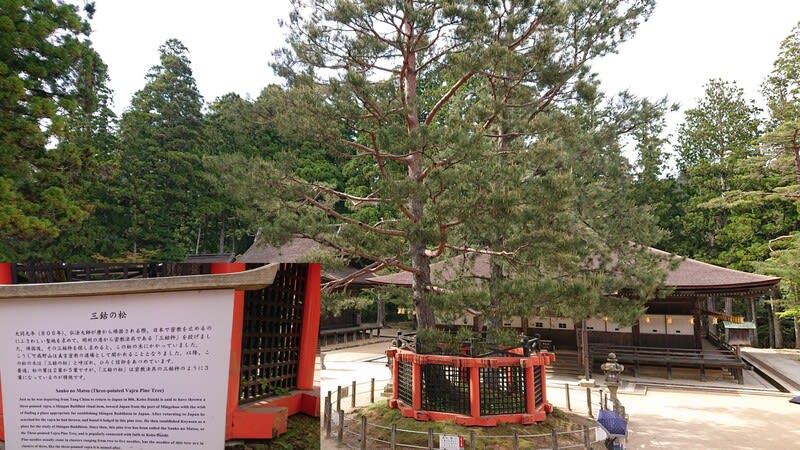

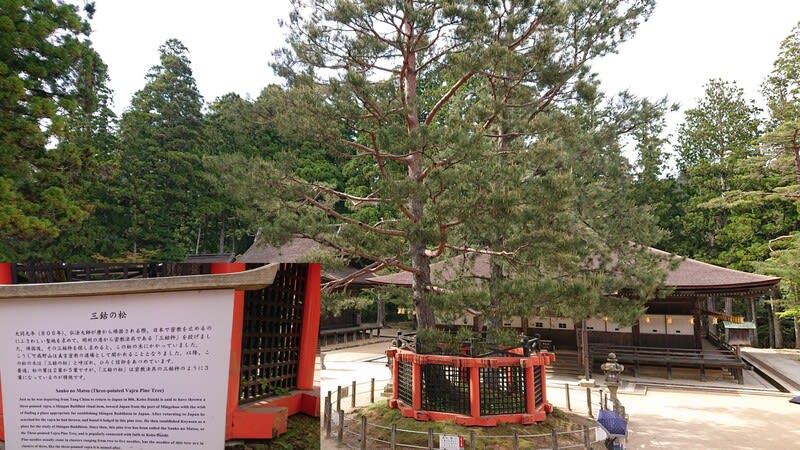

14 柱で隠れていますが三鈷の松と御影堂です。

15 金堂の内部は撮影禁止ですから、写真はありません。外の回廊からの撮影です。

16

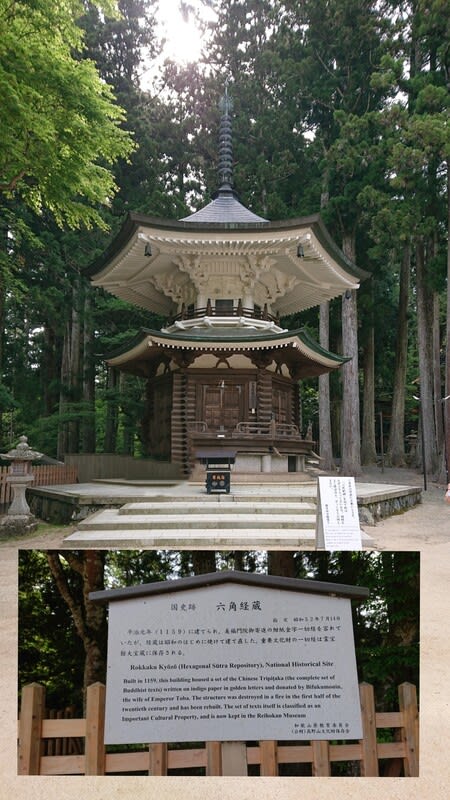

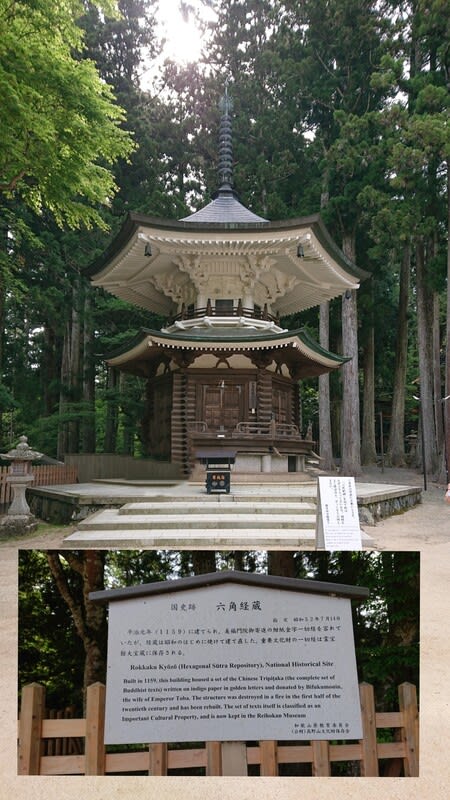

17 六角経蔵です。

18 金堂の正面です。

平安時代半ばから、高野山の総本堂として重要な役割を果たしてきました。

19 御影堂です。

20 孔雀堂と准胝堂です。

21 石燈籠の先に見えるのは前の写真の孔雀堂と准胝堂ですが、そこを左に行くと西塔がありました。

22 三鈷の松とその説明文です。

お大師さまが祈りを込めて唐から投げた三鈷がこの木に掛かって毎夜光りを放ちました。

23 二つの画像を並べてアップしてあります。比較する意味合いで左が歴史を感じさせるひなびた西塔で右が色鮮やかな東塔です。

24 こちらは経典が収まっている六角経堂ですからすべての経典を読んだことになる事にあやかり、ひと廻りしました。下の写真は隣に書かれていた解説文です。

鳥羽法皇の皇后であった美福門院が、鳥羽法皇の菩提を弔うため、紺紙に金泥で浄写された一切経を納めるために建立された経蔵です。

(蛇足ながら目黒雅叙園の百段階段やトイレなど金泥の素晴らしさを見る事ができます。)

25 並んでいる画像ですが、左が鐘楼で右が高野四郎(大塔の鐘)です。

26 三本の巨木が目印になる山王院です。(グーグルレンズで一発で名称がわかりました。)

27 中門です。通常、山門には仁王像が据えられますが、こちらの中門には、四天王が据えられています。

28 南方を守る増長天です。

29 北方を守る多聞天です。

30 中門を潜り車の通る道にでました。苔が瑞々しく美しかったです。

31 勧学院です。

北条時宗(ときむね)が高野山内の僧侶の勉学・修練のための道場として、金剛三昧院(こんごうさんまいいん)境内に建立しました。後の文保2年(1318年)に、後宇多法皇の院宣によって現在の位置に移されました。本尊には大日如来が奉安されています。

現在でも勉学・修練の行事である勧学会(かんがくえ)が毎年行われ、一般の立ち入りが禁じられています。

32 蓮池です。

干ばつに苦しむ人々を救うために善女竜王像と仏舎利を祀った池です。

33

99