今回の二条城・本丸御殿の観覧は京都モダン建築祭の催事ではありません。

七年ぶりの改修工事が完了して今年の9月1日から阪神・淡路大震災後からでは18年ぶりの『本丸御殿』の一般公開に行ってきました。

世界遺産 元離宮二条城本丸御殿

現在の本丸御殿は、明治17年(1884年)に二条城が皇室の離宮となった後、明治天皇の命によって、明治27年(1894年)に、京都御所の北にあった桂宮家の御殿の主要部を移築した建物です。

平成7年の阪神・淡路大震災で、建物に歪みが生じたことから、室内を安全に観覧いただくために、平成29年から耐震補強工事を実施し、併せて障壁画の修理を行ってきました。

この度、これら保存修理工事が令和5年度末に完了し、令和6年9月1日から18年ぶりに一般公開を開始しますのでお知らせします。

江戸時代の宮家の御殿で、これほどの規模が現存するものは他にはなく、大変貴重な建物です。

皆様、優美で繊細な本丸御殿の魅力をぜひ体感ください。(元離宮二条城HPから引用です。)

本丸御殿内は撮影禁止です。HPからの借用写真と城内の写真をアップします。

本丸御殿に行く着くまでには二条城に入らねばなりません。連休中の一日ですからネットから二条城の入場券を事前に購入しました。お勧めです。チケット売り場でチケットを買う人の行列ができています。売りがに行くとき何人かに追い越されましたが。チケットを買う必要がないので、その人たちを追い越して、入口でスマホのQRコードで即入場です。事前に購入した方が良いとおもいます。

本丸御殿観覧の流れ

1 神泉苑を参拝して二条城へ向かっています。

2

3

4 沢山の方が二条城に吸い込まれていきます。

5 本丸御殿公開を祝してかな。

6 赤い矢印に沿って唐門を潜り、二の丸御殿には入場せずに二の丸庭園にむかいました。

7 絢爛豪華な唐門です。外国人の方達で大賑わいです。

8 唐門の先に見える建物が二の丸御殿です。今回はこちらは入らずにパスしています。奥に見えるのが二の丸御殿の入口です。

9

10 どちら側から本丸御殿に向かうかの案内です。我が家は少し遠回りの青いルートを歩きました。本丸御殿の予約時間を勘案して調整していきました。

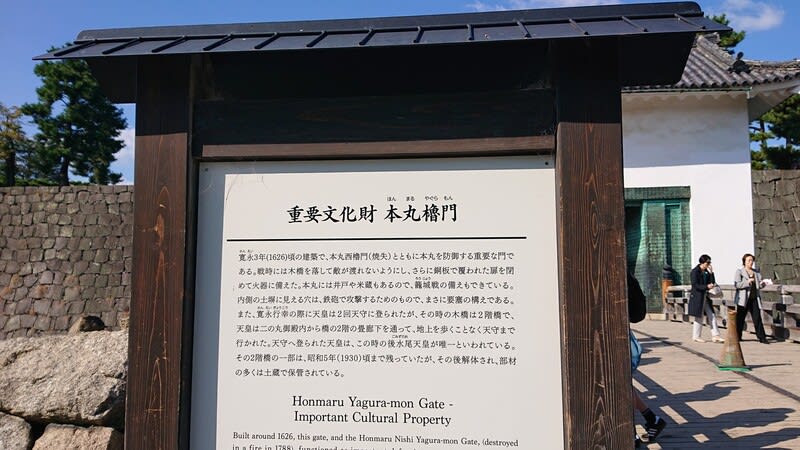

11 赤いルートの方は写真の先に見える橋を渡り本丸櫓門を潜り本丸に向かいます。我が家は南中仕切門を通り本丸御殿へ。

12 時間調整しながら本丸御殿の玄関口に到着しました。

13 内部見学は、時間指定制予約です。

14 右手直ぐ脇の部屋にて荷物をロッカーに入れて、本丸御殿の概要映像を見てから見学します。

15 システムだって一定の人数のみ入場していきます。

16 玄関と言うべきか車寄せと言うべきか。

A ここのA~DはHPからの引用です。

B

C

D

17 本丸御殿を後にして本丸庭園に向かいます。むくり屋根の御常御殿です。

18

19 御常御殿を横から

99