先の章で藤原氏は、帝国主義や植民地主義を、さらには、資本主義の現代的形態である市場原理主義と、その根底にある近代的合理主義の精神の「破綻」について述べたあと、この「第三章」で、現代国家一般の基本的な理念である、自由、平等、民主主義に対する疑いと批判へ歩を進める。

とくに欧米人の「論理の出発点」である「自由」という概念がよく分からない藤原氏は(p66)、とくに戦後日本における「自由」という名の化け物のことさらな強調とその現実の帰結を見て、「どうしても必要な自由は、権力を批判する自由だけだ。それ以外の意味での自由は、このことばとともに廃棄すべきだ」とまで言う。(p66)

そして、この自由は、藤原氏にとっては、欧米人の「論理の出発点」であり、また、それはまた、欧米が作り上げた「フィクション」にすぎないという。(p67)

しかし、果たして自由は、藤原氏が言うように、フィクションなのだろうか。藤原氏は、福沢諭吉の自伝でも読んで、いわゆる近代的な自由のない封建的身分社会に暮らしてみることを想像してみるか、あるいは、現実に北朝鮮や共産主義中国に移住して、氏の欲するような言論活動に従事してみればよいのではないかと思う。そうすれば、「自由」がフィクションであるか否かが、体験によって分かるのではあるまいか。理論的に分からない子供は、旅をし体験して理解するしかないのである。

また、自由は、日本国憲法には、言論の自由、結社の自由、職業選択の自由などと具体的に規定されているのであって、決して「フィクション」であるわけではない。

そして、この自由については第九七条には、「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果」であるとも書かれている。この「人類」とは実際には、直接的具体的には、欧米人のことであって、歴史的にさまざまな革命と変革において、西洋人が血の代償として贖いとってきたものである。

確かに、藤原氏が「欧米が作り上げた」(p67)と言うように、この自由の実現の功績は主として、欧米人によって担われたのであって、アジア人やアフリカ人には、自由の実現ということについては、歴史的にも思想的にも、ほとんど貢献するところはない。しかし、もし西洋人のそうした歴史的な貢献がなければ、今日の日本国憲法下に暮らして私たちが享受しているような自由もなかったはずである。

なるほど、自由は明治期の自由民権運動の成果として、わが国においては大日本帝国憲法によっても、一定限度において実現されていた。しかし、その帝国憲法下の自由と、太平洋戦争後に日本国憲法に規定された、自由に対する権利の内容と比較すれば、後者において格段に自由が増大していることは明らかである。

そして、この自由と権利の保持の責任とその濫用の禁止については、日本国憲法が、その第十二条にこの上なく明確に規定しているにもかかわらず、この日本においては「自由」が、藤原氏の言うような「身勝手の助長」(p66)にしかならなかったのは、結局、日本人にとっては、自由が「豚に真珠」「猫に小判」でしかなかったからではないのか。

西洋人が理解した自由とは、自由の真の概念とは、次ぎのような言葉に表現されているのではないかと思う。

「自分の身にふりかかることを自分自身の発展とのみ見、自分はただ自分の罪を担うのだということを認める人は、自由な人として振舞うのであり、その人は自分の身にどんなことが起こっても、それは少しも不当ではないのだという信念を持っている。」(ヘーゲル「小論理学§147)

ここには自由に「身勝手」という意味はない。藤原氏の自由観は真実を尽くしていないと思う。

参照 必然性と運命(自由)

自由に対する筆者の「批判」と同じように、藤原氏の「民主主義」批判についても欠陥があると思う。藤原氏は「自由」の場合と同じように、「民主主義」についても、日本の戦後の「自由」や「民主主義」の特殊な「現実」から、自由や民主主義の「概念」を批判する。これでは真の批判にはならない。

そうではなく、批判とは、自由や民主主義についての正しい概念でもって、特殊な戦後日本の「自由」と「民主主義」の現実を判断すべきものである。だから、批判するためには、まず、自由や民主主義の概念を正しく理解していることが前提になる。

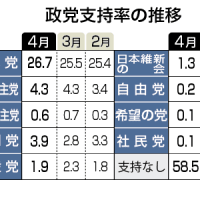

藤原氏は疑って「民主主義は素晴らしいのか」(p74)と言う。民主主義すなわち国民主権、主権在民は、「国民が成熟した判断をすることができる」場合には、文句なしに最高の政治形態である(p75)と。

もちろん、民主社会における国民の判断や世論のそうした限界はよく知られているし、一部の狂信的な「民主主義者」だけが、民主主義の限界も弁えずに崇拝し、「絶対性」を主張しているだけである。

それぐらいは誰も知っているし、だからこそ、チャーチルも、「民主主義は最悪の政治形態であるが、今まで存在したいかなる政治制度よりはまだましである」と言ったのだ。民主主義の価値は相対的なものであり、まだその絶対性を論証した者はいない。民主主義は、概念としては、藤原氏が言うように「国民が成熟した判断をする」ことを自明の前提とはしていない。

しかし、だからと言って、「国民は永遠に成熟しない」(p82)と断言して済ませるだけでは、民主主義における日本国民の文化的な成熟度についてや、その国民的な資質の向上についての教育上の課題も問題意識に上ってこない。

それとも、アメリカやイギリス、オランダ、デンマーク、スイスなどの欧米諸国民の民主的な成熟度と日本のそれとが同一の水準にあると藤原氏は見ているのだろうか。雲仙市会議員たちの、口にするのも愚かしいような乱行が、今日も明らかになったばかりである。これが、日本の国民や政治家の現実ではないか。

さらに言うなら、歴史的にプロテスタント・キリスト教文化を背景にする民主主義には、国民が宗教改革を体験し、自由の意識を確立しているという前提がある。この前提がなければ、日本やイラクにその例を見るように、借り物の「民主主義」による悲喜劇を見るだけではないのか。

それとも藤原氏は、この借り物の「民主主義」を本物にしようとするのではなく、民主主義の精神と制度に代えて、武士道の精神に置き換えようとするのだろうか。

民主主義国家にも「真のエリート」が必要である(p83)と言うのはそのとおりであると思う。民主主義国家であれ、株式会社のような経営者の「独裁的」な組織であれ、指導者、幹部の質がその国家なり組織の質を決定することになるのは言うまでもない。

藤原氏が言うように、もはや現在の日本の「官僚」は真のエリートでない(p84)どころではなく、政治家も含めて、「高級公務員」が、反国民的な単なる利益集団に変質し、堕してしまっているのが現実である。

イギリスやフランスやアメリカで養成されているようなエリートが日本にはおらず、養成もされていないことが問題であるのは藤原氏の言うとおりであると思う。しかし、だからと言って、民主主義の「限界」を拡大解釈して、民主主義の持つ「意義」をすら否定しようとするのは、藤原氏の「政治思想」の水準を示すものでしかないと思う。

藤原氏の自由観や民主主義観についていえることは、また平等についてもいえる。悪平等と言う言葉があるように、「平等」をただ抽象的に狂信的に振り回せば、どういうことになるか。それは、フランス革命や中国の文化革命の末期に吹き荒れた凶暴な人民の暴力、日本の「男女平等法案」に教育上の問題を見るまでもない。家庭内において、親と子が「平等」でありうるわけがない。

それにも係わらず、藤原氏は、「平等とは何か」その真の概念を問い、それを具体的に展開しようとせず、「平等」もフィクション(p88)とか、「平等」ではなく「惻隠」を(p90)といって、不完全ながらも、曲がりなりにも「平等」を具体化し制度化した現行の制度を無視する。そして現行の組織や行政を具体的にさらに「真に平等」のものに改革して、本当の惻隠の情を実行しようとするのではなく、「惻隠という武士道精神」の抽象的なスローガンで応じるだけである。そして「論理だけではもたない」とか、「自由と平等は両立しない」(p92)と断言するだけで、より高い論理能力で問題を解決する方向には進まないのである。

![ヘーゲル『哲学入門』第二章 義務と道徳 第三十七節 [衝動と満足の偶然性について]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/0f/b9/ae7fc3fa05eeda789aa4d9d112b37d72.jpg)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます