(illustration/source)

実力と実行力は違う。

実力はあっても実行力が無ければ、それは顕在化することはない。

逆に実力は無くても実行力があれば、そこには何かの見るべきものが生まれる。

実行力を駆使して実行しても、その結果がおもわしくないのは実力の所為ではない。そうではなく、実行すべき事柄ではなかった可能性が高い。

実力と能力もまた別物である。

実力は誰にでもあるが、能力はその実行力によって実行されたことの結末で判断されるものだ。

実行力が無ければ実力は顕在化せず、顕在化しなければ、能力もまたイメージの代物でしかない。

他人を見る目だけではなく、自己に対する評価においても、私には実力も能力も無い、と落ち込むのは間違いで、実行力はどうであったか、そもそもその実行は、正当なものなのか、という問こそが重要なのである。

例えば、「算数が得意」という実力は、それをどれだけ勉強できたかという実行力で顕在化する。その能力評価は、知識欲なのか、受験に活かすのか、教授になるのかというレベルによって評価され、知識欲にせよ、志望校に受かるにせよ、教授にまでなるにせよ、その結果は、そのレベルに到達できているものかどうかと言う、顕在化された能力という現実によって左右される。

潜在能力ということばはあっても、潜在実力と言う言葉が無いのは、この辺に由来しているように思われる。

然るに潜在的能力とは、誰にでも備わっているのである。会社を預かる者にとって実力を上手に顕在化させることが出来なければ退場である。

-出典/不明

実力と実行力は違う。

実力はあっても実行力が無ければ、それは顕在化することはない。

逆に実力は無くても実行力があれば、そこには何かの見るべきものが生まれる。

実行力を駆使して実行しても、その結果がおもわしくないのは実力の所為ではない。そうではなく、実行すべき事柄ではなかった可能性が高い。

実力と能力もまた別物である。

実力は誰にでもあるが、能力はその実行力によって実行されたことの結末で判断されるものだ。

実行力が無ければ実力は顕在化せず、顕在化しなければ、能力もまたイメージの代物でしかない。

他人を見る目だけではなく、自己に対する評価においても、私には実力も能力も無い、と落ち込むのは間違いで、実行力はどうであったか、そもそもその実行は、正当なものなのか、という問こそが重要なのである。

例えば、「算数が得意」という実力は、それをどれだけ勉強できたかという実行力で顕在化する。その能力評価は、知識欲なのか、受験に活かすのか、教授になるのかというレベルによって評価され、知識欲にせよ、志望校に受かるにせよ、教授にまでなるにせよ、その結果は、そのレベルに到達できているものかどうかと言う、顕在化された能力という現実によって左右される。

潜在能力ということばはあっても、潜在実力と言う言葉が無いのは、この辺に由来しているように思われる。

然るに潜在的能力とは、誰にでも備わっているのである。会社を預かる者にとって実力を上手に顕在化させることが出来なければ退場である。

-出典/不明

(gif/source)

一般的には昼に蝶が飛び、夜に蛾は舞う。

発生学的には、蛾が先で蝶はその後、蛾から進化したものだと聞いたことがある。

とすれば、「夜の蝶」はそもそも「昼の蛾」であるということがいえなくもない。

ただ、それでは鱗粉多く艶気がないだけの話でもある。

一般的には昼に蝶が飛び、夜に蛾は舞う。

発生学的には、蛾が先で蝶はその後、蛾から進化したものだと聞いたことがある。

とすれば、「夜の蝶」はそもそも「昼の蛾」であるということがいえなくもない。

ただ、それでは鱗粉多く艶気がないだけの話でもある。

(gif/source)

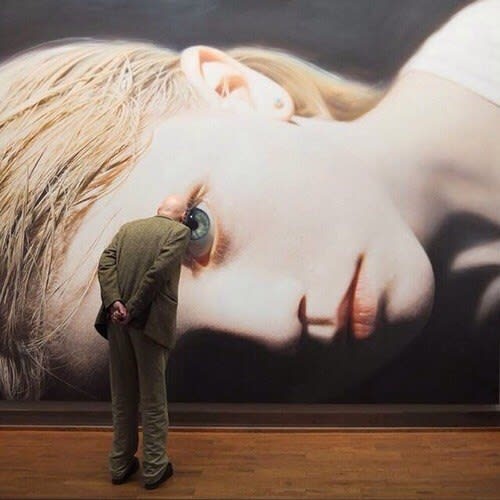

もんどりうった私は大量の血が流れ出していることに気付いた。

「あー、いかないでくれ。ごめんよ。本当に悪い事をした」私は、私の体の一部として体の中を流れる、生命を持つ独立した驚異とでもいうべき血液細胞に、つまり、白血球や血小板に向かって声をかけていたのだ。私のばかげた不注意から、浜辺にうちあげられた魚のように、熱い歩道の上で死んでいくものたちに。祈りとさえいえる深くはげしい悔悟の念が、大きな波となって私の心に押し寄せ、宇宙的スケールの愛が駆け巡り、この体験を、いくつかの太陽系を失った銀河の嘆きと同じくらい広大な破局として心に刻み込んだ。

私は何百万というちっぽけな生命からできている。私という巨大な存在が傷ついたとき、自らは知るべくもないのだが、私を構成している愛に満ちた細胞たちは、身を挺して傷をおおい、修復しようと大急ぎでかけつけるのだ。私は彼らにとっての銀河であり、彼らの森羅万象なのだ。私は初めて彼らへの愛を意識した。その時私は、自分の住む宇宙の中で、大宇宙における超新星の爆発にともなうのと同じぐらいの大量の死をもたらしたと考えた。

傷も癒え、私は事故のあった場所を訪れた。歩道にはかすかな血痕が残っていた。彼ら小さな存在たちは逝ってしまった。完全に破壊されて。それなのに、彼らが支えていた存在はいまだに生き残っている。

-切抜抜粋/Loren Eiseley 「THE STAR THROWER」より-

「太陽を、そして他の星々をも動かす愛」とダンテは言った。

パスカルはこう言った、「汝、我を見いださない限りは、我を探し求めもすまい」

これらの言葉に「なぜ、こんなに気持ちが動くのか」と驚き、そこで、なにかに支えられたい自分の弱さと、弱い自分を支えてくれている様々な存在に気が付いた。「自我」というまぶしい光、目くらましを消すと、ありとあらゆる周りの存在が自分を支えてくれていたということが見えてくる。

もんどりうった私は大量の血が流れ出していることに気付いた。

「あー、いかないでくれ。ごめんよ。本当に悪い事をした」私は、私の体の一部として体の中を流れる、生命を持つ独立した驚異とでもいうべき血液細胞に、つまり、白血球や血小板に向かって声をかけていたのだ。私のばかげた不注意から、浜辺にうちあげられた魚のように、熱い歩道の上で死んでいくものたちに。祈りとさえいえる深くはげしい悔悟の念が、大きな波となって私の心に押し寄せ、宇宙的スケールの愛が駆け巡り、この体験を、いくつかの太陽系を失った銀河の嘆きと同じくらい広大な破局として心に刻み込んだ。

私は何百万というちっぽけな生命からできている。私という巨大な存在が傷ついたとき、自らは知るべくもないのだが、私を構成している愛に満ちた細胞たちは、身を挺して傷をおおい、修復しようと大急ぎでかけつけるのだ。私は彼らにとっての銀河であり、彼らの森羅万象なのだ。私は初めて彼らへの愛を意識した。その時私は、自分の住む宇宙の中で、大宇宙における超新星の爆発にともなうのと同じぐらいの大量の死をもたらしたと考えた。

傷も癒え、私は事故のあった場所を訪れた。歩道にはかすかな血痕が残っていた。彼ら小さな存在たちは逝ってしまった。完全に破壊されて。それなのに、彼らが支えていた存在はいまだに生き残っている。

-切抜抜粋/Loren Eiseley 「THE STAR THROWER」より-

「太陽を、そして他の星々をも動かす愛」とダンテは言った。

パスカルはこう言った、「汝、我を見いださない限りは、我を探し求めもすまい」

これらの言葉に「なぜ、こんなに気持ちが動くのか」と驚き、そこで、なにかに支えられたい自分の弱さと、弱い自分を支えてくれている様々な存在に気が付いた。「自我」というまぶしい光、目くらましを消すと、ありとあらゆる周りの存在が自分を支えてくれていたということが見えてくる。

(picture/original unknown)

ストレスとは他人や外界の出来事によって引き起こされるものではなく、それらに対する自分の反応で引き起こされる。

自分がコントロールできないことは、何であっても、気にはかけても、思い悩むことはない、それを忘れてはならない。

ストレスとは他人や外界の出来事によって引き起こされるものではなく、それらに対する自分の反応で引き起こされる。

自分がコントロールできないことは、何であっても、気にはかけても、思い悩むことはない、それを忘れてはならない。

(picture/source)

ASD(自閉症スペクトラム障害)、統合運動障害(神経に由来する身体疾患)、失読症、ADHD(注意欠陥・多動性障害),社会不安障害・・

このような非定型発達も、「人間のゲノムの自然で正常な変異である」とするニューロダイバーシティの発想が広まっている。

必要な配慮や支援を提供することで、ニューロダイバースな人材(非定型発達者)を取り込む動きが企業に広がりつつある。

実際、これらの特質を持つ人材は特定の能力が非常に優れており、生産性、品質、革新性の向上など、企業や組織に多種多様な恩恵を生み始めている。

テクノロジー業界では、変わり者を採用してきた歴史がある。社交を苦手とする天才肌のオタクが文化的な偶像となり、ガレージで創業した企業と並んで、業界の神話として語り継がれている。

「自閉症の世界」の著者スティーブ・シルバーマンは、シリコンバレーのような地では自閉症の割合はひときわ高いと指摘している。シルバーマンらは、テクノロジー業界の「変人」や「オタク」の多くは、診断が下されていないだけで、実際には自閉症スペクトラムに該当する可能性が高い、という仮説を立てている。

そうであるなら、ニューロダイバーシティの発想の広がりは、オタクに価値を置く文化的傾向の延長とみなせるのではないだろうか。

実際、ニューロダイバーシティの概念を大切にする人の多くは、ニューロダイバースな人材が必要とするのは、治療ではなく支援や受容だと考えている。

誰しも、ある程度は特異な能力を持っている。なぜなら人は皆生まれも育ちも違うからだ。各人の発想は、生来の「骨組み」と経験による「方向付け」によって決まる。

企業社会は、多様な個性の恩恵をほとんど活かせずにきた。従業員を取り換え可能な「人的資源の器」としてではなく、個性を持つ資産そのものとして扱うことにはおおきな意味がある。

世の革新は十中八九、異能によってもたらされるからだ。

-切抜抜粋/「Neurodiversity as a competitive advantage 」D.H.B.R 2017.11.より-

ASD(自閉症スペクトラム障害)、統合運動障害(神経に由来する身体疾患)、失読症、ADHD(注意欠陥・多動性障害),社会不安障害・・

このような非定型発達も、「人間のゲノムの自然で正常な変異である」とするニューロダイバーシティの発想が広まっている。

必要な配慮や支援を提供することで、ニューロダイバースな人材(非定型発達者)を取り込む動きが企業に広がりつつある。

実際、これらの特質を持つ人材は特定の能力が非常に優れており、生産性、品質、革新性の向上など、企業や組織に多種多様な恩恵を生み始めている。

テクノロジー業界では、変わり者を採用してきた歴史がある。社交を苦手とする天才肌のオタクが文化的な偶像となり、ガレージで創業した企業と並んで、業界の神話として語り継がれている。

「自閉症の世界」の著者スティーブ・シルバーマンは、シリコンバレーのような地では自閉症の割合はひときわ高いと指摘している。シルバーマンらは、テクノロジー業界の「変人」や「オタク」の多くは、診断が下されていないだけで、実際には自閉症スペクトラムに該当する可能性が高い、という仮説を立てている。

そうであるなら、ニューロダイバーシティの発想の広がりは、オタクに価値を置く文化的傾向の延長とみなせるのではないだろうか。

実際、ニューロダイバーシティの概念を大切にする人の多くは、ニューロダイバースな人材が必要とするのは、治療ではなく支援や受容だと考えている。

誰しも、ある程度は特異な能力を持っている。なぜなら人は皆生まれも育ちも違うからだ。各人の発想は、生来の「骨組み」と経験による「方向付け」によって決まる。

企業社会は、多様な個性の恩恵をほとんど活かせずにきた。従業員を取り換え可能な「人的資源の器」としてではなく、個性を持つ資産そのものとして扱うことにはおおきな意味がある。

世の革新は十中八九、異能によってもたらされるからだ。

-切抜抜粋/「Neurodiversity as a competitive advantage 」D.H.B.R 2017.11.より-

(gif/source)

幾ら早く手を出そうと努力してもそれでは勝てない。

勝負は速さではなく、ポジショニングの問題だからだ。

例えば、論争においてソクラテスは、論破するよりも、論破される方がよいと教えた。

なぜなら、論破することは、ひとのためになるかもしれないが、自分のためになるかどうかは分からない。

しかし論破されることは、間違いなく自分の為になるからである。

勝てないその原因をはき違えるといつまでたっても勝てない。

幾ら早く手を出そうと努力してもそれでは勝てない。

勝負は速さではなく、ポジショニングの問題だからだ。

例えば、論争においてソクラテスは、論破するよりも、論破される方がよいと教えた。

なぜなら、論破することは、ひとのためになるかもしれないが、自分のためになるかどうかは分からない。

しかし論破されることは、間違いなく自分の為になるからである。

勝てないその原因をはき違えるといつまでたっても勝てない。

(gif/source)

私たちは飲み水をおそれ、呼吸する空気をおそれ、大きな果物に降りかかった農薬をおそれている。

自らの手で川に流しこんでしまった汚染物質ゆえに、海の幸をもおそれている。

私たちは、自然から拝借しておきながら、返すことの出来なくなってしまった、はかりしれない力をおそれているのだ。

私たちは自らが生み出した兵器を、憎しみをおそれている。

そして、躊躇なく売りつけてしまったそれらの兵器によって、狂信的な連中が引き起こすかもしれない破壊行為をおそれている。

また、食物や住まいを象徴的に意味するポケットの中の金銭の価値をおそれている。

そして、そうしたすべてのものを私たちからとりあげてしまう国家権力の増強をおそれている。

夜の道を歩くことをおそれ、いまでは科学者とかれらがもたらす贈り物さえもおそれている。

-切抜/Loren Eiseley 「THE STAR THROWER」より-

私たちは飲み水をおそれ、呼吸する空気をおそれ、大きな果物に降りかかった農薬をおそれている。

自らの手で川に流しこんでしまった汚染物質ゆえに、海の幸をもおそれている。

私たちは、自然から拝借しておきながら、返すことの出来なくなってしまった、はかりしれない力をおそれているのだ。

私たちは自らが生み出した兵器を、憎しみをおそれている。

そして、躊躇なく売りつけてしまったそれらの兵器によって、狂信的な連中が引き起こすかもしれない破壊行為をおそれている。

また、食物や住まいを象徴的に意味するポケットの中の金銭の価値をおそれている。

そして、そうしたすべてのものを私たちからとりあげてしまう国家権力の増強をおそれている。

夜の道を歩くことをおそれ、いまでは科学者とかれらがもたらす贈り物さえもおそれている。

-切抜/Loren Eiseley 「THE STAR THROWER」より-

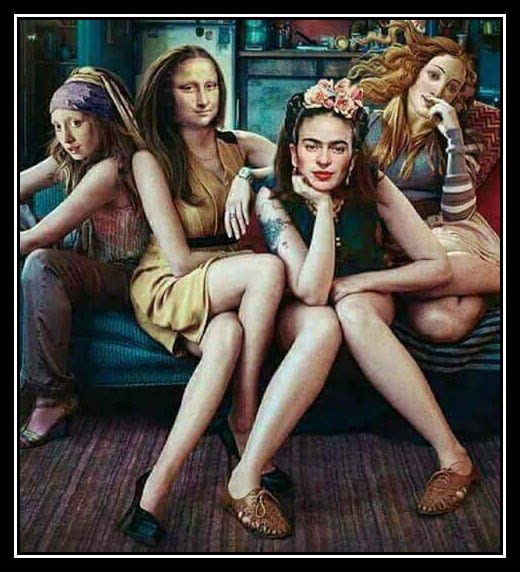

(picture/source)

Rameau - Suite A-minor 1728

帰りの電車で19歳の娘三人組にあった。茶色のカラーコンタクトを付けていた一人といくばくかの話をした。

そして別れ際には三人そろって「バイバイ」と手を振っていってくれた。

そのバイバイは知ってはいながらも今まで気付くことのなかったなんだかとても新鮮でいい響きであった。

ただ、もしかしたら四人いたかもしれない。

Rameau - Suite A-minor 1728

帰りの電車で19歳の娘三人組にあった。茶色のカラーコンタクトを付けていた一人といくばくかの話をした。

そして別れ際には三人そろって「バイバイ」と手を振っていってくれた。

そのバイバイは知ってはいながらも今まで気付くことのなかったなんだかとても新鮮でいい響きであった。

ただ、もしかしたら四人いたかもしれない。