■メイン写真

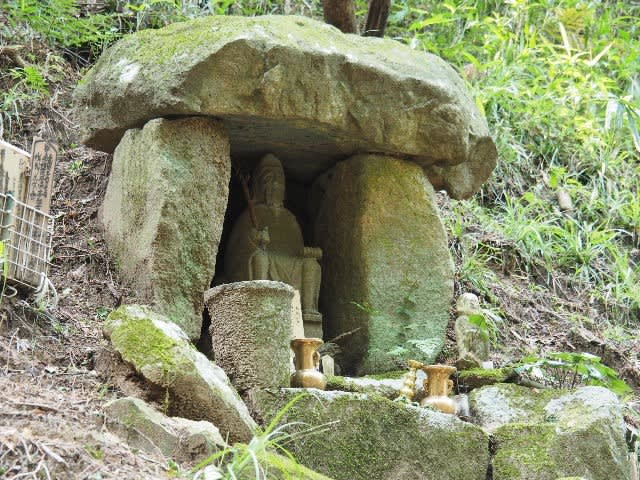

平石峠の葛城第24番経塚

■今回のコース

磐城駅→(竹内街道)→岩角地蔵→平石峠→高貴寺→磐舟神社→平石城跡→

近つ飛鳥風土記の丘→近つ飛鳥博物館前バス停

今月の「らくらく山歩の会」は、短いながら歴史色あふれるルートだ。

近鉄南大阪線の磐城駅から竹内街道を西へ。

竹内街道は、日本書紀の推古天皇21年(613年)の条に「難波(大阪)より京(飛鳥)に

至る大道(おおじ)を置く」と記されていた難波大道などと同じく、日本最古の官道だ。

街道沿いには古い民家が残るが、観光用に景観統一されているふうでもなく、

そこには普通の生活がある。

綿弓塚では、観光用に古民家が開放されている。

松尾芭蕉がこの地に滞在したという。弟子の千里(ちり)が当地の出身なのだ。

「竹内街道」としては、交通量の多い国道166号に合流するが、我々は岩角地蔵で

左の細い林道に入る。

南阪奈道路の高架下をくぐると、路傍にハナイカダを何本か見つけた。

この二俣は右をとる。金属製の道標は錆びておりぜんぜん読めない。

歩きやすい林道が続いている。

テイカカズラ。

これはタゴガエルかなぁ? アカガエルかなぁ?

トキワツユクサ。里山からのさりげないギフトが続く。

平石峠に到着。ダイヤモンドトレールの銘板が埋まる。

平石峠には葛城第24番経塚がある。祠には役行者像が祀られている。

ここからダイトレの急坂を登れば、役行者と一言主の伝説が残る岩橋山がある。

平石集落へ続く道は昨年の大雨で荒れており、工事が入る日もある。

この日は開放中。

平石集落の手前で右折し、高貴寺へ。

カタバミにナナホシテントウ。

カワラナデシコ。これは植えられたものだろう。

白いホタルブクロ。

高貴寺。葛城第25番経塚。役行者の開基。

観光用にあれこれ飾るのではなく、現在も質素な境内で座禅道場などの修業が行われている。

境内に咲いていたヤマアジサイ。

山門の左から延びている幅広の道に入り、磐船神社へ。

神社がいつできたのかは不明。祭神・饒速日尊(にぎはやひのみこと)が天磐船に乗って、

神社後方の哮峯(たけるがみね)に降臨したという。

巨大な磐座は、宇宙船だったのか!

なお、境内には48もの岩が点在するという。哮峯は神域のため立入禁止だ。

一度、舗装道を横断し、竹薮の道に入っていくところに咲いていたネムノキ。

この花を見ると、もう夏だなと感じるとともに、心がジンとくる。

学生時代に熱い夏を過ごした野外活動センターキャンプ場に多く見られた木なのだ。

平石(ひらいわ)城跡に到着。赤坂城の支城のひとつ。

豪族・平岩茂直が元弘元年(1331年)楠木正成の赤坂挙兵に応じてこの城に立てこもり、

北条方と戦い戦死。

その後、正平14年(1359年)楠木正儀がここで足利勢と戦ったという。

南側が開けると、大和葛城山、金剛山が見渡せる。

北側には樹林越しに太子カントリー倶楽部の芝生が見える。

ほどなく一須賀古墳群のエリアにさしかかる。

このあたりは近つ飛鳥風土記の丘公園として整備されている。

6世紀の円墳などが102基あり、うち40基が公開されている。

公園を出たところに金剛バスの停留所がある。ちょうどバスが出るタイミングで、

滑りこみセーフ。

※初心者から楽しめる「遊山トレッキングサービスの登山教室」は、「ここをクリック」!!

平石峠の葛城第24番経塚

■今回のコース

磐城駅→(竹内街道)→岩角地蔵→平石峠→高貴寺→磐舟神社→平石城跡→

近つ飛鳥風土記の丘→近つ飛鳥博物館前バス停

今月の「らくらく山歩の会」は、短いながら歴史色あふれるルートだ。

近鉄南大阪線の磐城駅から竹内街道を西へ。

竹内街道は、日本書紀の推古天皇21年(613年)の条に「難波(大阪)より京(飛鳥)に

至る大道(おおじ)を置く」と記されていた難波大道などと同じく、日本最古の官道だ。

街道沿いには古い民家が残るが、観光用に景観統一されているふうでもなく、

そこには普通の生活がある。

綿弓塚では、観光用に古民家が開放されている。

松尾芭蕉がこの地に滞在したという。弟子の千里(ちり)が当地の出身なのだ。

「竹内街道」としては、交通量の多い国道166号に合流するが、我々は岩角地蔵で

左の細い林道に入る。

南阪奈道路の高架下をくぐると、路傍にハナイカダを何本か見つけた。

この二俣は右をとる。金属製の道標は錆びておりぜんぜん読めない。

歩きやすい林道が続いている。

テイカカズラ。

これはタゴガエルかなぁ? アカガエルかなぁ?

トキワツユクサ。里山からのさりげないギフトが続く。

平石峠に到着。ダイヤモンドトレールの銘板が埋まる。

平石峠には葛城第24番経塚がある。祠には役行者像が祀られている。

ここからダイトレの急坂を登れば、役行者と一言主の伝説が残る岩橋山がある。

平石集落へ続く道は昨年の大雨で荒れており、工事が入る日もある。

この日は開放中。

平石集落の手前で右折し、高貴寺へ。

カタバミにナナホシテントウ。

カワラナデシコ。これは植えられたものだろう。

白いホタルブクロ。

高貴寺。葛城第25番経塚。役行者の開基。

観光用にあれこれ飾るのではなく、現在も質素な境内で座禅道場などの修業が行われている。

境内に咲いていたヤマアジサイ。

山門の左から延びている幅広の道に入り、磐船神社へ。

神社がいつできたのかは不明。祭神・饒速日尊(にぎはやひのみこと)が天磐船に乗って、

神社後方の哮峯(たけるがみね)に降臨したという。

巨大な磐座は、宇宙船だったのか!

なお、境内には48もの岩が点在するという。哮峯は神域のため立入禁止だ。

一度、舗装道を横断し、竹薮の道に入っていくところに咲いていたネムノキ。

この花を見ると、もう夏だなと感じるとともに、心がジンとくる。

学生時代に熱い夏を過ごした野外活動センターキャンプ場に多く見られた木なのだ。

平石(ひらいわ)城跡に到着。赤坂城の支城のひとつ。

豪族・平岩茂直が元弘元年(1331年)楠木正成の赤坂挙兵に応じてこの城に立てこもり、

北条方と戦い戦死。

その後、正平14年(1359年)楠木正儀がここで足利勢と戦ったという。

南側が開けると、大和葛城山、金剛山が見渡せる。

北側には樹林越しに太子カントリー倶楽部の芝生が見える。

ほどなく一須賀古墳群のエリアにさしかかる。

このあたりは近つ飛鳥風土記の丘公園として整備されている。

6世紀の円墳などが102基あり、うち40基が公開されている。

公園を出たところに金剛バスの停留所がある。ちょうどバスが出るタイミングで、

滑りこみセーフ。

※初心者から楽しめる「遊山トレッキングサービスの登山教室」は、「ここをクリック」!!

![2025年2月2日(日) [比良]武奈ヶ岳へ、充実のスノーハイク!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/67/9f/d62e9399d8dcfc98924cba691c67394e.jpg)

![2025年2月2日(日) [比良]武奈ヶ岳へ、充実のスノーハイク!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/0e/7f/bd326ff00adeddb80283f5d335bac78c.jpg)

![2025年2月2日(日) [比良]武奈ヶ岳へ、充実のスノーハイク!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/0f/46/46f22477cdfa3caf05cc4ba164eb82d7.jpg)

![2025年2月2日(日) [比良]武奈ヶ岳へ、充実のスノーハイク!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/27/f5/efb94ebdb069ee324ddaf07a90a430fa.jpg)

![2025年2月2日(日) [比良]武奈ヶ岳へ、充実のスノーハイク!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/2c/ab/67e61d51ddc75093f6b94abd868e7a4d.jpg)

![2025年2月2日(日) [比良]武奈ヶ岳へ、充実のスノーハイク!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/7c/d7/787dc2f8a9717a8b592c65eebc8ff360.jpg)

![2025年2月2日(日) [比良]武奈ヶ岳へ、充実のスノーハイク!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/4e/6a/5837096abff6a677cc9a15f9e2d3d92b.jpg)

![2025年2月2日(日) [比良]武奈ヶ岳へ、充実のスノーハイク!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/52/ca/b6d6767cbdf26ceca906638e8224138a.jpg)

![2025年2月2日(日) [比良]武奈ヶ岳へ、充実のスノーハイク!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/3a/32/e503ffc12a086844b77a2fc77f3f850d.jpg)

![2025年2月2日(日) [比良]武奈ヶ岳へ、充実のスノーハイク!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/63/57/a717bf308293d437b92f23e30b7748c1.jpg)