ソフトシンセ UVI Digital Synsations を導入して、いろいろ困難にぶち当たりながら、その後多少解決した点を含めてインプレッションを書きます。

UVI / Digital Synsations 直輸入 |

この建前上20,000円超のソフトがコルグのコントローラ群を購入するとついてきます。(あと、KORG M1Le も細かいエディットまでできて本物の雰囲気が味わえていいですよ。Reason LIMTED も使ってはいませんが本格派のDAWですね。)

一番安い nanoPAD2 を購入すれば最低2,980円(送料込)で手に入ります(但し、Legacy collection を除く)。

コルグ ナノパッド2 超小型でスリムなUSB-MIDIコントローラーKORG nanoPAD2-BK USB-MIDIコント... |

【送料無料キャンペーン中】KORG nanoKEY 2 BK MIDIキーボード、25鍵 |

【11/7am9:59迄ポイント3倍】【Joshinは平成20/22/24年度製品安全対策優良企業 連続受賞・Pマー... |

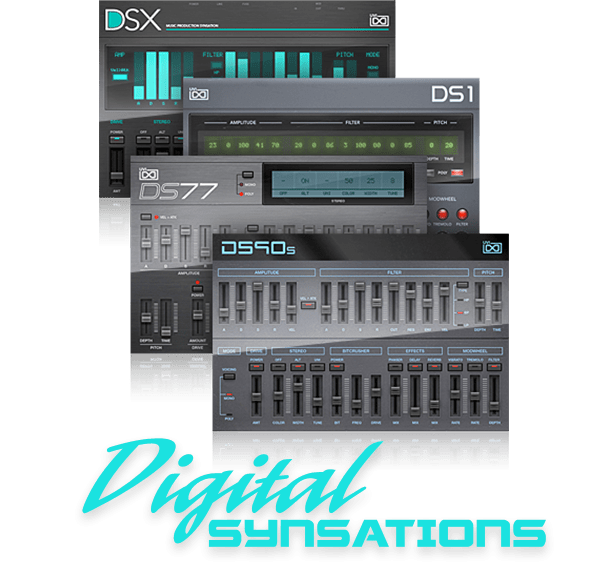

まず、このソフトの内容から。

DIgital Synsations には、Yamaha SY77、Korg M1、Roland D50 そして Ensoniq VFXの4機種の音源がフィーチャー(全音色ではありません。4つ合わせて500音色ぐらい)されています。

音は、Youtube にも本物のハードとの比較の動画が上がっていますが、ほとんどそのもの(本物をSamplingした音なので当たり前ですが)です。

UVI Digital SYNSATIONS vs ENSONIQ VFX サウンド比較デモ HD

残念なのは、音色名が著作権の関係か本体ハードとは異なり、名前の雰囲気か実際の音で判断しなければ探せないところです。

たとえば、Roland D-50 の代表的な「Fantasia(山手線の発車ベル?)」は「Dream Bell」になっています。

上の動画のように VFX の 代表的な音「SIMPHONY(小室哲也がクネクネしながら弾いてたやつ)」は「Full Stacked」になっています。

さて、この、 Digital SYNSATIONS が SY77、M1、D50、VFXをチョイスしたのは実に憎い括りがあります(と考えられます)。

YAMAHA SY77(1989)

KORG M1(1988)

Roland D-50(1987)

ENSONIQ VFX(1989)

UVI では、さらっと、発売年代の近似性と音声合成方式を説明していますが、実は、この1980年代末期は、シンセサイザーにとって非常に革新的な技術が各社で研究され発売された時期という、大きなメルクマールが存在した時期だと思われます。

それまでのアナログ音源に取って代ったPCMの波形をメモリ容量を気にせずに、贅沢につかえば、あらゆる音は忠実に再現できる(そりゃレコーダーと同じですから)わけですが、当時はメモリが非常に高価だったこと、また、PCM波形そのままでは、波形が固定化されて、シンセサイザーとしての音作りの自由度が少ないことなどから、いろいろな工夫を考えたようです。

各音声合成の特徴は以下の通りとなります。

機種 音声合成方式 特徴

SY77 RCMハイブリッドシンセシス PCM(AWM2)+FM(AMF)

M1 AI(Advanced Integrated) PCM+ハーモニックテーブルによる加算方式

D-50 LA(linear arithmetic) PCM+アナログ波形

VFX ウェーブテーブル・シンセシス PCM波形の切片を6つまで組合わせる

ということで、どれも、いわゆるハイブリッドな音色合成を行い、現在の全音サンプリングのように贅沢にメモリを使ったシンセサイザーとは違う、独特な音がするようです。

因みに当時一番 PCM波形の容量が大きいとされる KORG M1が 4MB ですが、今私が持っている YAMAHA MOX6 は 355MB (MOTIF XF は なんと741MB) ですから、やっぱり隔世の感がありますね。

ヤマハシンセサイザー40周年を記念した新カラー!YAMAHA ヤマハ / MOTIF XF 6 WH ホワイト 61鍵... |

このように、Digital SYNSATIONS がチョイスした実機は、どれも、その時代の最先端を行く音だったということになります。その意味で、これをPC上で再現、演奏できるのは、非常に興味深いものがあります。

最後に、Digital SYNSATIONS を導入するうえで、問題となった点をあげます。これは、どれもハードとの相性に原因があると思われます。

1.今まで、MIDI Keyboad 代わりに利用していた、KAWI K1 mkⅡ のサスティン(ホールド)ペダルが、UVI Workstation (これが Digital SYNSATIONS のプラットホームになっています)に うまく信号を送ってくれません。

KAWI K1 mkⅡ(そういえばこれも1989年発売のVM音源(PCM×4)です)

KAWI K1 mkⅡ(そういえばこれも1989年発売のVM音源(PCM×4)です)

YAMAHA の 一般的なサスティンペダルですから、極性も問題ないんですが(Cubase AI5 の KORG M1Le ではちゃんと働いています。KORG は極性が逆ですが、Cubese AI5 には ふつうのYAMAHAのサスティンペダルで問題ありません)。

このトラブルが不思議で、どこかのキーを1つ押しておけば次に弾いた音にはサスティンがかかります。また、ソフト上のバーチャル鍵盤には最初から問題なくサスティンがかかります。つまり、外部のノートオン信号があって、ホールド信号が来て、次にノートオンがあった時に初めて、サスティンがかかるという変な法則です。

まったく原因が分からず、現在、他のキーボード(YAMAHA MOX6 や KORG R1 では問題なく働きました)を MIDI Keyboadとして使っています。

2.Windows7 64bit の環境ですが、スタンドアローン や Ableton Live Lite では問題なく動きますが、Cubase AI5、 Cubese Le5 では、どうしても、VSTとして、UVI Workstation を認識してくれません。

これは、おそらく、Cubese 5 が、Windows7 では、32bit アプリケーションとしか働きませんので、UVI Workstation も 32bit版を入れるべきでだったと思います。

その証拠に、32bit版を重ねて入れてみたところ、Cubase は VST dll の存在を認識していました(結局オーサライズされた UVI Workstation 本体をアンインストールした後だったので、オーサライズしろとの表示が出て、VSTとして動きませんでしたが) 。

悲劇はそれからで、2重にインストールしたおかげで、32bit版、64bit版ともに、UVI Workstation が動かなり、更にWindowsまで動かなくなってしまい、アンインストールするだけでは、回復せず、Windows の復元までかける羽目になってしましました。~危険ですから、UVI Workstation の64bit版と32bit版は重ねてインストールしてはいけません。。

以上、単に本体機の原音をSamplingしたものですから、ハイブリッド音源の構造を駆使した音作りはできませんが、十分80年代後半の各社の努力の雰囲気が味わえる豪華なソフトだといえます。