昆虫が1年間に何度世代を繰り返すか(その年に羽化した成虫がまた卵を産むこと)

1回だけの昆虫、例えばカブトムシとかは「1化性」といい

春と秋などに2回発生するものは「2化性」、3回は「3化性」

1年間に成虫が4回以上発生するものを「多化性」というそうです。

多化性の昆虫なんて何がいるんだろう?そう思って調べてみたら、意外にも身近にいるあの蝶でした!

アゲハ蝶の仲間は、年に6回も羽化を繰り返す、多化性なんだそうです。

*

アケビの葉を食べる「アケビコノハ」の幼虫は2化性で、初夏と秋に発生します。

そんな情報を知って以来、秋になると幼虫を探していたのですが

いくら探しても見つけられたことがありませんでした。

春に幼虫がいた近所のアケビのツルを見に行ってもまったくいないので

ホントに秋にも生まれてるのかなぁ、ウソじゃないの・・なんて疑っていたのですが

なんと!とうとう今年見つけてしまったのです。

うちの庭で、それもベランダで\(^o^)/

鉢植えの水やりのとき、ふと下をみたら糞が落ちていて・・・

そのまま上に視線を移していったら、この子たちがいました(笑)

自然に生えてきて今年初めて、ベランダまでツルを伸ばしたアケビです。

このチビッ子は、生まれて数日でしょうか・・・

養えるだけの葉が確保できるか迷いましたが、9月中旬、台風がくる前日に我慢できず

みんな部屋に連れてきてしまい、それから飼育観察が始まりました(^-^)ゝ

台風が去ったあとも、ベランダへ行く度に幼虫がいる(笑)

なんでなの?

秋の幼虫を、あちらこちらで数年間あんなに探し求めていたのに・・・

下にある葉を食べ尽くして、上へ登ってくるみたいなので、もう放っておけなくて部屋へ連れてきて

全部で7匹になりました。

チビッ子ちゃん、飼育ケースの隙間から2回脱走しました(^^ゞ

フタの内側に排水溝ネットを被せておきます。

脱皮もしました(#^.^#)

**

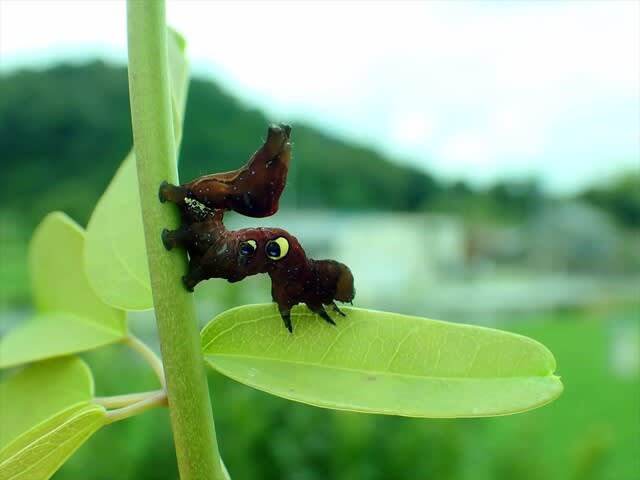

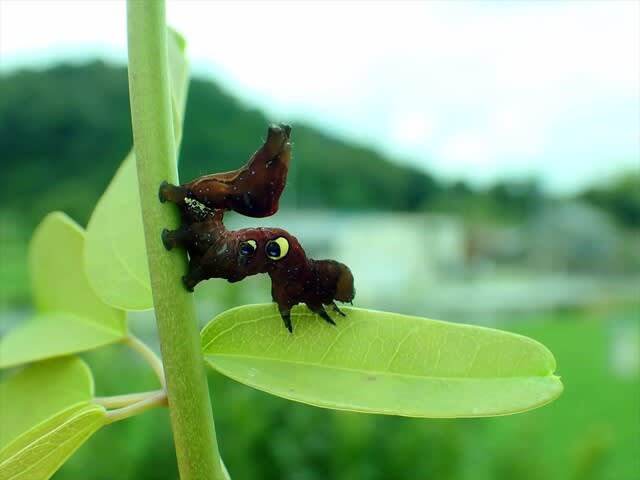

ところで、アケビコノハの幼虫は体の模様がとても特徴的ですが

その模様で個体識別ができないかと思いつきました。

例えば、この2体は大きさは同じくらいですが・・・

派手な子と・・・

地味な子。

体色の違いは他の幼虫にもありますが、模様がこんなに違うのは何か意味があるのかな?

生き残るために派手な方が有利なら、地味な模様は淘汰されていくのでしょうが、どうなんだろう。

大きくなってから連れてきた幼虫は、寄生されている確率が高いので

飼育ケースを分けて育てました。

***

9月下旬、3匹がサナギになりました。

その翌日、また3匹サナギになり・・・

翌日に、最後の1匹がサナギになりました。

この週はサナギラッシュでした(^m^)

あとは・・・寄生されていないことを祈るだけです。

いろんな幼虫を育ててみた経験から、アケビコノハは寄生されている事が多かったので

サナギになった後のほうが、ドキドキしてしまいます(^^ゞ

サナギになってから3日後、心配が的中!寄生バエの幼虫がでてきました。

その後も、続々とハエの幼虫が出てきて、この日だけで7匹

翌日には4匹、その翌日に2匹!

この週はまるで「寄生ラッシュ」でした(ll゚д゚)

毎日せっせと葉を採ってきて、アケビコノハの幼虫にあげていたのに

寄生バエを育てていたんだなと思うと複雑ですが、命に変わりないのでハエの幼虫も引き続き飼育観察します。

土の上に置くと、凄い速さで潜っていきます。

最終的にアケビコノハの幼虫7匹から、16匹のハエの幼虫が出てきました。

****

10月になって寄生バエの幼虫が出払ったようなので、サナギの整理をすることにしました。

寄生されず、生き残ったサナギはいるのでしょうか・・・

はぁ・・・すごくドキドキします。

サナギの包まった葉をひとつずつ切り裂いて、中身を確認します。

寄生されていたサナギの胴体には、こんなふうに丸い穴が開いています。

ハエの幼虫が開けた脱出口です。

サナギになる前の、前蛹の状態で絶命しているものもあって、ため息が出ます。

今回は全滅かなと思いながら、ハサミで葉を開いていたら・・・

突然、すごい勢いでブルブルとサナギが動き出して、驚きました!

生きていた子がいたのです\(^o^)/

アケビコノハのサナギが動いて威嚇

7匹中2匹が、寄生されず生き残っていました。

飼育ケースにキッチンペーパーを貼り付けて、脱皮のときに動かないようにテープで葉を固定しました。

*****

10月15日、1匹目が無事に羽化しました!

集団で飼育していたので、どの子が羽化したか分かりませんが

9月27日に蛹化した子なら、サナギになってから18日後に羽化したことになります。

2頭目は10月20日に羽化しました。

ベランダから最後に連れて来た大きくなっていた幼虫で、隔離して育てた子でした。

寄生されている確率が大きいと予想していたのですが、無事に成虫になりました。

ベランダへ連れて行って飼育ケースから出し、生まれ故郷のアケビの葉に止まらせました。

アケビの葉には似てないけど(笑)木の葉には擬態しています。

夜行性だからかこの場所から動かず、夜になってどこかへ飛び立っていきました。

春にアケビコノハを観察した時も、蛹化から羽化までは15日前後でした。

2化性のアケビコノハは、秋に羽化したものは成虫で冬を越します。

ベランダでお別れ会をするとき、春のときとは違う重みを感じました。

生き残ってまた、庭に戻ってきてくれるように、祈ってお別れをしました。

今回は、秋に出会ったアケビコノハの幼虫の飼育観察記録でした。

寄生バエのその後は、また今度書きたいと思います(^^)/

1回だけの昆虫、例えばカブトムシとかは「1化性」といい

春と秋などに2回発生するものは「2化性」、3回は「3化性」

1年間に成虫が4回以上発生するものを「多化性」というそうです。

多化性の昆虫なんて何がいるんだろう?そう思って調べてみたら、意外にも身近にいるあの蝶でした!

アゲハ蝶の仲間は、年に6回も羽化を繰り返す、多化性なんだそうです。

*

アケビの葉を食べる「アケビコノハ」の幼虫は2化性で、初夏と秋に発生します。

そんな情報を知って以来、秋になると幼虫を探していたのですが

いくら探しても見つけられたことがありませんでした。

春に幼虫がいた近所のアケビのツルを見に行ってもまったくいないので

ホントに秋にも生まれてるのかなぁ、ウソじゃないの・・なんて疑っていたのですが

なんと!とうとう今年見つけてしまったのです。

うちの庭で、それもベランダで\(^o^)/

鉢植えの水やりのとき、ふと下をみたら糞が落ちていて・・・

そのまま上に視線を移していったら、この子たちがいました(笑)

自然に生えてきて今年初めて、ベランダまでツルを伸ばしたアケビです。

このチビッ子は、生まれて数日でしょうか・・・

養えるだけの葉が確保できるか迷いましたが、9月中旬、台風がくる前日に我慢できず

みんな部屋に連れてきてしまい、それから飼育観察が始まりました(^-^)ゝ

台風が去ったあとも、ベランダへ行く度に幼虫がいる(笑)

なんでなの?

秋の幼虫を、あちらこちらで数年間あんなに探し求めていたのに・・・

下にある葉を食べ尽くして、上へ登ってくるみたいなので、もう放っておけなくて部屋へ連れてきて

全部で7匹になりました。

チビッ子ちゃん、飼育ケースの隙間から2回脱走しました(^^ゞ

フタの内側に排水溝ネットを被せておきます。

脱皮もしました(#^.^#)

**

ところで、アケビコノハの幼虫は体の模様がとても特徴的ですが

その模様で個体識別ができないかと思いつきました。

例えば、この2体は大きさは同じくらいですが・・・

派手な子と・・・

地味な子。

体色の違いは他の幼虫にもありますが、模様がこんなに違うのは何か意味があるのかな?

生き残るために派手な方が有利なら、地味な模様は淘汰されていくのでしょうが、どうなんだろう。

大きくなってから連れてきた幼虫は、寄生されている確率が高いので

飼育ケースを分けて育てました。

***

9月下旬、3匹がサナギになりました。

その翌日、また3匹サナギになり・・・

翌日に、最後の1匹がサナギになりました。

この週はサナギラッシュでした(^m^)

あとは・・・寄生されていないことを祈るだけです。

いろんな幼虫を育ててみた経験から、アケビコノハは寄生されている事が多かったので

サナギになった後のほうが、ドキドキしてしまいます(^^ゞ

サナギになってから3日後、心配が的中!寄生バエの幼虫がでてきました。

その後も、続々とハエの幼虫が出てきて、この日だけで7匹

翌日には4匹、その翌日に2匹!

この週はまるで「寄生ラッシュ」でした(ll゚д゚)

毎日せっせと葉を採ってきて、アケビコノハの幼虫にあげていたのに

寄生バエを育てていたんだなと思うと複雑ですが、命に変わりないのでハエの幼虫も引き続き飼育観察します。

土の上に置くと、凄い速さで潜っていきます。

最終的にアケビコノハの幼虫7匹から、16匹のハエの幼虫が出てきました。

****

10月になって寄生バエの幼虫が出払ったようなので、サナギの整理をすることにしました。

寄生されず、生き残ったサナギはいるのでしょうか・・・

はぁ・・・すごくドキドキします。

サナギの包まった葉をひとつずつ切り裂いて、中身を確認します。

寄生されていたサナギの胴体には、こんなふうに丸い穴が開いています。

ハエの幼虫が開けた脱出口です。

サナギになる前の、前蛹の状態で絶命しているものもあって、ため息が出ます。

今回は全滅かなと思いながら、ハサミで葉を開いていたら・・・

突然、すごい勢いでブルブルとサナギが動き出して、驚きました!

生きていた子がいたのです\(^o^)/

アケビコノハのサナギが動いて威嚇

7匹中2匹が、寄生されず生き残っていました。

飼育ケースにキッチンペーパーを貼り付けて、脱皮のときに動かないようにテープで葉を固定しました。

*****

10月15日、1匹目が無事に羽化しました!

集団で飼育していたので、どの子が羽化したか分かりませんが

9月27日に蛹化した子なら、サナギになってから18日後に羽化したことになります。

2頭目は10月20日に羽化しました。

ベランダから最後に連れて来た大きくなっていた幼虫で、隔離して育てた子でした。

寄生されている確率が大きいと予想していたのですが、無事に成虫になりました。

ベランダへ連れて行って飼育ケースから出し、生まれ故郷のアケビの葉に止まらせました。

アケビの葉には似てないけど(笑)木の葉には擬態しています。

夜行性だからかこの場所から動かず、夜になってどこかへ飛び立っていきました。

春にアケビコノハを観察した時も、蛹化から羽化までは15日前後でした。

2化性のアケビコノハは、秋に羽化したものは成虫で冬を越します。

ベランダでお別れ会をするとき、春のときとは違う重みを感じました。

生き残ってまた、庭に戻ってきてくれるように、祈ってお別れをしました。

今回は、秋に出会ったアケビコノハの幼虫の飼育観察記録でした。

寄生バエのその後は、また今度書きたいと思います(^^)/