台風後の好天が続いているので浅間山の巨体を間近で見る為に「小浅間」に

ハイキング。この1655mの山は「離山」や「石尊山」と同じく浅間の寄生火山と

資料にはある。

例によってこの地域への一番の近道と思っている二度上げ峠、休憩を兼ねて

路傍に駐車して浅間山方面を遠望する。今日は比較的すっきりとしているので

午前中なら雲もガスも無く展望は良さそう。肝心の「小浅間」は東から見ると

樹木に覆われているので左下に微かに確認できるだけ。

この小浅間と本体のバランスは数年前に航空自衛隊が火口の状態を撮影した

写真にチョコンと写っている。下の写真で赤矢印が多分それだろう。

これから見ると標高で1000mの違いという事よりも規模が違いすぎて

コレでは「小」の範囲を超えていて榛名山塊のように「孫」とかに近い。

二度上げ峠から長野原に下って「北軽井沢」信号を左折して約8k位で「峰の茶屋」。

この茶屋では登山者などの為に一日1000円で駐車させてくれるので登山口の

狭い駐車場が満杯のときは大いに助かる。若し、序に店を利用すれば半額になる。

駐車場からは既に目の前に浅間が鮮やかに望める(9.38)。

何組かの登山者に混じって林道風の登山路入り口に向かうと右側に「噴火警戒レベル1」

の表示があって小浅間までは登山可能と書かれている。つまりは本体の峰の茶屋コースは

駄目ということだ。

こんな所が登山路の入り口。

直ぐ右側に数棟の建屋、これが東大地震研究所なのかも知れない。

鉄の鎖がはだかつているので一瞬、又もや鎖潜りかと心配したが牧場の柵のように

左側は人が通過出きる様に開いている。

この林道風の道は僅かな登り傾斜で約1.2k程、一直線に何の変哲もない道中だ。

唯一の変化はこの四本白樺、ここから近道が分かれる。

道ははっきりしているので誘われやすいが火山礫の急登との事なので

とても爺イの範疇には入らない。

直線路が終わって右折道の角に火山警報塔、

ここから漸く山登りらしくなる。

一登りすると岩に方向指示のマーク。ここらが「馬返しの分岐」らしい。

丁度、浅間への登山路との分岐でそっちのほうは遠くに出入り禁止らしい看板も

見える。

一寸、下界を眺めると中々の景観。

小浅間東峰南面の岩場を眺めながら滑り易い西峰の南麓を進むと

東西小浅間の分岐に到着。

取り敢えず、小浅間山頂と書かれた道標に従って先に東峰に向かう。東峰方面からは

大団体が下山にかかっている模様。

西峰への登路、写真で感ずるよりは遥かに傾斜が強いので登るのには苦労しそう。

東峰に向かうと団体さんとすれ違い、東京・中野区の小学六年生80名のご一行様だ。

何班にも分かれて続くようなので正面を避けて左目の草の多い北側を登る。

やがて草木の一本も生えていない広々とした火山礫地の頂上台地(10.42)。

正面に待望の浅間が雄大な姿を見せる(10.42)。

真ん中辺に破損して1/3になってしまった古い標識と新規の標識。

かってこの古い標識はこんな姿だった。

ご新規様は手のかかった代物で当分は破損しそうにも無い。1655mと表示されているが

これはここから120m真北の高みにある三角点位置の標高値であるので

そこよりは低い筈だがそれを承知していれば、まあ良いんではないかな。

標識より東方の僅かに下がったところに図根点の標石。某サイトで「三角点は標識より

位置が低いので標識の標高は1655mより高い」と書かれていた物があるが

三角点は明からに120m北の高みにあるので若しかするとこの図根点を三角点と

思ったのかも知れない。

三角点探しに北に向かう。

この赤テープは三角点への誘導かもしれない。

やがてさっきの頂上台地と似たような広い火山礫地。

やや右目に進むとコンクリートの固まりか?岩を削ったようなもの?

若しかするとこれが「最高標高点」と言われるものかな?

でも、どう見ても標石の感じではなく何かの基石の残骸?

大きさは爺イの背丈と比べてください。

その西方数メートルの草叢に埋もれた三角点。

表示面を掻き出した三等の点名は「小浅間」1655.07m。

再び、標識のところに戻って居合わせた二人連れの方に一枚撮って頂いた。

浅間の頭に雲が浮かんでいる。午後は次第に雲が多くなるんだろう。

浅間登山路はこんなにはっきりしているからには相当な幅広道かな。

二ヶ月ほど前に赤城さんがこのルートで浅間山頂に行っているが

この人の様に爺イのレベルからすれば並外れた身体能力と

豊富な経験による的確な判断能力を持っている人だからこそ自己責任でと

言えるのであってフツーの人にはお勧めしかねる。

東方の山々、平地に見える緑地はゴルフ場ではないらしいから浅間牧場かも。

浅間の右手に見える入るのはこれから行く小浅間の西峰。

近くの木陰で休憩と昼食、再び人の数が多くなってきたので西峰に向かう。

分岐からの急登道は予想以上に滑り易いザラ場の代表みたいで両縁の草叢を

歩く。

西峰は小さなケルンが三つあるだけで標識類は何も無く拍子抜け(11.41)。

この峰からは北西と北方面の山々が眺められる。

肝心の浅間本体をススキの穂越しに。

風がやや冷たく感じたので下山開始、登りより苦労してザラ場を下り東峰分岐(11.59)。

林道をブラブラ歩きで峰の茶屋駐車場に到着すると後部ワイパーにしっかりと

駐車料金請求書、1000円也を支払って「白糸の滝」見物に向かう(12.40)。

有料道路を3k位で白糸の滝。相当賑やかではあるが第一駐車場に入れた。

入り口には売店が数軒。この有料道路は軽井沢に抜けるなら300円、

白糸の滝を往復するなら440円。

この道標が入り口で

川筋を150mほど登っていく。

滝は高さ3m、横幅70mで浅間に降った雨が6年かかって湧き出しているそうだ。

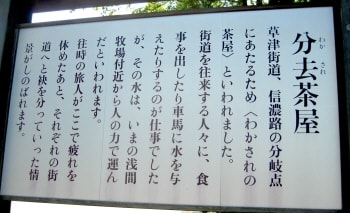

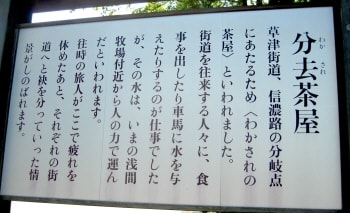

滝見物を終わって元の県道に戻り途中で「分去茶屋」を見たり

浅間牧場茶屋に寄ったりしてから二度上げ峠を目指す。

峠との中間の「浅間大滝」に又もや寄り道。

先ず、川床まで下りの厳しい「魚止めの滝」、

なるほどコレでは遡上は不能。

息を切らせて駐車場に戻って今度は「浅間大滝」へ。

今度は川床には下らないがこんな危ない橋を渡ったり

こんな川筋を歩いて

これが大滝

下流の流れ

帰り際に対岸にある鷹繋山登山口の道標を確認したがかっては存在した筈の

対岸への橋は見当たらず。水量が多くてそれでは登山口に行かれない。

で、某サイトで紹介していた鷹繋山への東電管理道路を利用する

簡便ルートを探すことにした。

車で二度上げ峠に向かいながら低速で注視しながら進む。

それはこの「わんわんふぁーむ」の近くで発見。

斜め下(長野原)の反対側に管理道の切通し斜面。ここが登山口で直ぐに鉄塔四つ角に

到達できるらしい。

そのもう一寸した下に舗装脇道が鎖で通行止めになっておりここが駐車場所(14.28)。

時間も丁度良いのでこれで本日は終了。

ご来訪のついでに下のバナーをポチッと。

ハイキング。この1655mの山は「離山」や「石尊山」と同じく浅間の寄生火山と

資料にはある。

例によってこの地域への一番の近道と思っている二度上げ峠、休憩を兼ねて

路傍に駐車して浅間山方面を遠望する。今日は比較的すっきりとしているので

午前中なら雲もガスも無く展望は良さそう。肝心の「小浅間」は東から見ると

樹木に覆われているので左下に微かに確認できるだけ。

この小浅間と本体のバランスは数年前に航空自衛隊が火口の状態を撮影した

写真にチョコンと写っている。下の写真で赤矢印が多分それだろう。

これから見ると標高で1000mの違いという事よりも規模が違いすぎて

コレでは「小」の範囲を超えていて榛名山塊のように「孫」とかに近い。

二度上げ峠から長野原に下って「北軽井沢」信号を左折して約8k位で「峰の茶屋」。

この茶屋では登山者などの為に一日1000円で駐車させてくれるので登山口の

狭い駐車場が満杯のときは大いに助かる。若し、序に店を利用すれば半額になる。

駐車場からは既に目の前に浅間が鮮やかに望める(9.38)。

何組かの登山者に混じって林道風の登山路入り口に向かうと右側に「噴火警戒レベル1」

の表示があって小浅間までは登山可能と書かれている。つまりは本体の峰の茶屋コースは

駄目ということだ。

こんな所が登山路の入り口。

直ぐ右側に数棟の建屋、これが東大地震研究所なのかも知れない。

鉄の鎖がはだかつているので一瞬、又もや鎖潜りかと心配したが牧場の柵のように

左側は人が通過出きる様に開いている。

この林道風の道は僅かな登り傾斜で約1.2k程、一直線に何の変哲もない道中だ。

唯一の変化はこの四本白樺、ここから近道が分かれる。

道ははっきりしているので誘われやすいが火山礫の急登との事なので

とても爺イの範疇には入らない。

直線路が終わって右折道の角に火山警報塔、

ここから漸く山登りらしくなる。

一登りすると岩に方向指示のマーク。ここらが「馬返しの分岐」らしい。

丁度、浅間への登山路との分岐でそっちのほうは遠くに出入り禁止らしい看板も

見える。

一寸、下界を眺めると中々の景観。

小浅間東峰南面の岩場を眺めながら滑り易い西峰の南麓を進むと

東西小浅間の分岐に到着。

取り敢えず、小浅間山頂と書かれた道標に従って先に東峰に向かう。東峰方面からは

大団体が下山にかかっている模様。

西峰への登路、写真で感ずるよりは遥かに傾斜が強いので登るのには苦労しそう。

東峰に向かうと団体さんとすれ違い、東京・中野区の小学六年生80名のご一行様だ。

何班にも分かれて続くようなので正面を避けて左目の草の多い北側を登る。

やがて草木の一本も生えていない広々とした火山礫地の頂上台地(10.42)。

正面に待望の浅間が雄大な姿を見せる(10.42)。

真ん中辺に破損して1/3になってしまった古い標識と新規の標識。

かってこの古い標識はこんな姿だった。

ご新規様は手のかかった代物で当分は破損しそうにも無い。1655mと表示されているが

これはここから120m真北の高みにある三角点位置の標高値であるので

そこよりは低い筈だがそれを承知していれば、まあ良いんではないかな。

標識より東方の僅かに下がったところに図根点の標石。某サイトで「三角点は標識より

位置が低いので標識の標高は1655mより高い」と書かれていた物があるが

三角点は明からに120m北の高みにあるので若しかするとこの図根点を三角点と

思ったのかも知れない。

三角点探しに北に向かう。

この赤テープは三角点への誘導かもしれない。

やがてさっきの頂上台地と似たような広い火山礫地。

やや右目に進むとコンクリートの固まりか?岩を削ったようなもの?

若しかするとこれが「最高標高点」と言われるものかな?

でも、どう見ても標石の感じではなく何かの基石の残骸?

大きさは爺イの背丈と比べてください。

その西方数メートルの草叢に埋もれた三角点。

表示面を掻き出した三等の点名は「小浅間」1655.07m。

再び、標識のところに戻って居合わせた二人連れの方に一枚撮って頂いた。

浅間の頭に雲が浮かんでいる。午後は次第に雲が多くなるんだろう。

浅間登山路はこんなにはっきりしているからには相当な幅広道かな。

二ヶ月ほど前に赤城さんがこのルートで浅間山頂に行っているが

この人の様に爺イのレベルからすれば並外れた身体能力と

豊富な経験による的確な判断能力を持っている人だからこそ自己責任でと

言えるのであってフツーの人にはお勧めしかねる。

東方の山々、平地に見える緑地はゴルフ場ではないらしいから浅間牧場かも。

浅間の右手に見える入るのはこれから行く小浅間の西峰。

近くの木陰で休憩と昼食、再び人の数が多くなってきたので西峰に向かう。

分岐からの急登道は予想以上に滑り易いザラ場の代表みたいで両縁の草叢を

歩く。

西峰は小さなケルンが三つあるだけで標識類は何も無く拍子抜け(11.41)。

この峰からは北西と北方面の山々が眺められる。

肝心の浅間本体をススキの穂越しに。

風がやや冷たく感じたので下山開始、登りより苦労してザラ場を下り東峰分岐(11.59)。

林道をブラブラ歩きで峰の茶屋駐車場に到着すると後部ワイパーにしっかりと

駐車料金請求書、1000円也を支払って「白糸の滝」見物に向かう(12.40)。

有料道路を3k位で白糸の滝。相当賑やかではあるが第一駐車場に入れた。

入り口には売店が数軒。この有料道路は軽井沢に抜けるなら300円、

白糸の滝を往復するなら440円。

この道標が入り口で

川筋を150mほど登っていく。

滝は高さ3m、横幅70mで浅間に降った雨が6年かかって湧き出しているそうだ。

滝見物を終わって元の県道に戻り途中で「分去茶屋」を見たり

浅間牧場茶屋に寄ったりしてから二度上げ峠を目指す。

峠との中間の「浅間大滝」に又もや寄り道。

先ず、川床まで下りの厳しい「魚止めの滝」、

なるほどコレでは遡上は不能。

息を切らせて駐車場に戻って今度は「浅間大滝」へ。

今度は川床には下らないがこんな危ない橋を渡ったり

こんな川筋を歩いて

これが大滝

下流の流れ

帰り際に対岸にある鷹繋山登山口の道標を確認したがかっては存在した筈の

対岸への橋は見当たらず。水量が多くてそれでは登山口に行かれない。

で、某サイトで紹介していた鷹繋山への東電管理道路を利用する

簡便ルートを探すことにした。

車で二度上げ峠に向かいながら低速で注視しながら進む。

それはこの「わんわんふぁーむ」の近くで発見。

斜め下(長野原)の反対側に管理道の切通し斜面。ここが登山口で直ぐに鉄塔四つ角に

到達できるらしい。

そのもう一寸した下に舗装脇道が鎖で通行止めになっておりここが駐車場所(14.28)。

時間も丁度良いのでこれで本日は終了。

ご来訪のついでに下のバナーをポチッと。

体力的に山は滅多に行かないので新鮮でした。

とても参考になる良いブログでした。

コメント有難うございました。当方、肺疾患を持つ80歳老人ですので、元々低山登山だったのが最近は家族向き

ハイキングコース専門になりました。

貴方の花火写真、拝見しました。小生、毎年花火写真に挑戦しています。でも何時もタイミングが合わずに良い写真が撮れずに困っていましたが、あの記事からのヒントで

今の安物デジカメでは機能的に無理だと感じました。

今後とも色々と参考にさせて頂きますので宜しく。