さぬき市地方は前線の影響で雲が広がり昼前は雨が降っていたが、前線が南下するため夕方から次第に晴れてくるらしい。気温は19度から23度、湿度は98%から64%、風は4mから1mの西の風が少しばかり。明日の17日は、高気圧に覆われて晴れる見込みらしい。

朝から雨が降ったり止んだりを繰り返していた。遊びにいきたし傘はなし・・・。

雨が降る日は天気が悪い。犬が西向きゃ尾は東、東に近けりゃ西には遠い・・・。

数日前から、右足の膝の裏とかが痛む・・・。打ったり、切ったり、滑ったりはしていない。今日は土曜日、明日はにっちょ(日曜)、病院開くのは月曜日・・・。歩けないのでは医者にも行けぬ。今日は寝たり起きたりのゴロゴロ・サタデー・・・。

わが家の電話は「非公開」。それでも、なぜだか電話がかかる。おそる・おそる・・電話を取れば、モーニング・セミナーの担当者さんから。講演依頼と日時の確認。

原稿はおおよそはできているのだけれど、時間数が20分以下。せめて、30分から35分にはしたいのに、なかなかに情報が少ないから増やすに増やせない。今日は悪戦苦闘して、26分までにはなったが、それでもまだ・・・少しばかり足りない。

整理をすればするほど、情報量が少なくなってしまう。ま、整理というのは、そういうものだ。増やすっていったて、小説や物語ではないのだからして、フィクションは入らない。

休憩して、今度は来月の「興正学会」の研究発表会のリハをやってみた。こちらは、計算通りに20分台で収まった。「讃岐における法然上人の足跡に関する社会仏教学的考察」である。研究発表だから、粛々と、淡々と、清々と発表したいものである。

白内障の時にも外出するのに困ったけれど、今回の右足の痛みもまた困ったものだ。じっと、こうしてデスクワークをしている間はいいが、立ち上がって歩こうとすると激痛が走る。少しずつでも歩いて居れば、10分でも20分でも歩くことはできる。でも、階段の上下なんかは厳しい物がある。これはいったい、何なんだろうか・・・。

奥方は、「心臓の圧力が弱って、血管が詰まっているんでしょ」とか仰るが、そうなったら、足が腐ってしまうじゃないですか・・・。単なる疲労だといいのだけれど・・。

月末には高野山研修があるので参加するのだけれど、歩けないのではどうしようもない。あと、10日以内になんとかなるだろうか・・・。

来週には、所属寺院の春季永代経法要、俵札調査の電子化作業、県立病院での予約診察がある。このときに、足も診ていただこうか・・・。だんだんと、あちらこちらがほころびてきている。

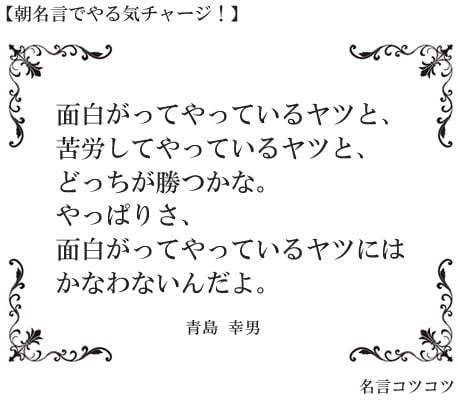

今日の掲示板はこれ。「面白がってやっているヤツと苦労してやっているヤツと、どっちが勝つかな。やっぱりさ、面白がってやっているヤツにはかなわないんだよ。」という、青島幸男さんの言葉から。「鉄ちゃん」と呼ばれる「鉄道マニア」は、鉄道社員より物知りで詳しいが、努力をしている訳ではない。「天体マニア」は、天文学者より知識があるが、そんなに努力をしたわけでもない。面白がっているヤツにはかなわないんだよ。

じゃぁ、また、明日、会えるといいね。