さぬき市地方は冬型の気圧配置となっているため、概ね曇りで、雪や雨の降っている所があった。気温は2.9度から8.1度、湿度は92%から56%、風は3mから6mの北西の風が冷たかった。明日の17日は、高気圧に覆われて晴れるけれど、気圧の谷の影響で昼過ぎから曇る見込みらしい。

朝方は小雨も降っていたし、曇ってもいたので、少しばかり山手に入ってみた。さぬき市南部の前山地区から多和地区に行くと、道端にこういう雪が残されている。四国霊場88番札所の大窪字周辺は少しばかり雪が降ったらしい。

お遍路さんが雪で遊んだものだろうか。さぬきで雪は珍しい。それでも、40年前くらいにはこのあたりは雪は多くて、電話線着氷で雪の重みで硬電線が切れることがよくあった。

車も動けなくなって、電話線をかついで、膝ほどもある雪の中を歩いて昇ったことがある。もう、遠い思い出になった。それから考えると、雪の量はすっかりと減った。

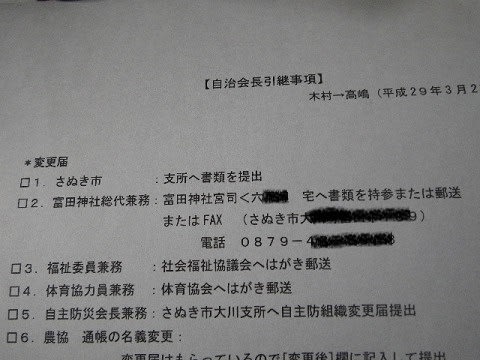

さて、今日は、宿題である「塩飽本島お大師まいり」のチラシを形にしないといけないのだが、メインのノートPCが動かなくなって作業は頓挫。仕方なく、デスクトップPCでの作業になると、やれ、プロダクトキーを入力せよとか、バージョンアップせよとかうるさい。

そこで、パワーポイントを使うのをやめて、ワードでの作業になった。論文だの報告分だとかは得意なのだが、どうにもパンフレットやチラシはデザイン的に苦手なのだ。ああだ、こうだと試行錯誤して、

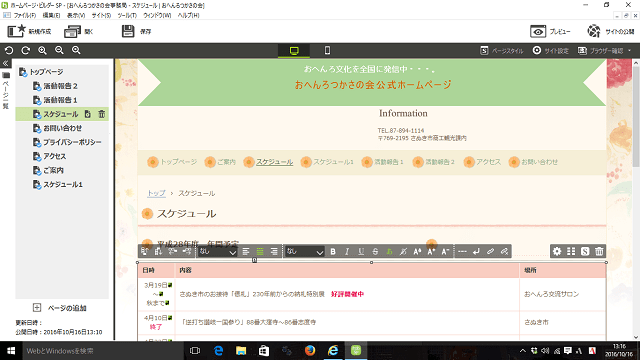

で、一応、こういうものにまとめてみた。バランスが悪いのは、あえて、作為的に変化をつけただけ。明日、会長や役員さんの意見を聞いて修正するんだろう。

10:40分発のフェリーでは遅いので、9:00のフェリーに乗るように・・と、島のお寺の住職さんに指導されたので、時間表を検索すると、なんだかよくわからないものばかりが出てくる。こんなんじゃダメじゃん・・と、本屋さんに行ってきた。

すると、分厚い時刻表しか置いていない。昔は山のように時刻表があって、小さいものや、薄いものもあったと思うのに、こんなものしか置いていない。売れないんだろうな。それにしても千円以上もするのでやめて帰った。

それであれこれとやっていたら、思うような時刻表が出てきた。これで、一応のプランはできた。明日、会長への報告とプレゼンはできる。

このお大師まいりの時には、こうした仏像や寺宝なども公開されるので、こういう見学も必須事項となる。これは東光寺の薬師如来坐像で重文指定である。後ろの不動明王立像や毘沙門天立像、釈迦如来坐像も必見である。

小坂にある阿弥陀寺の名号石や法然上人の持念仏や木鉦なども拝観できる。

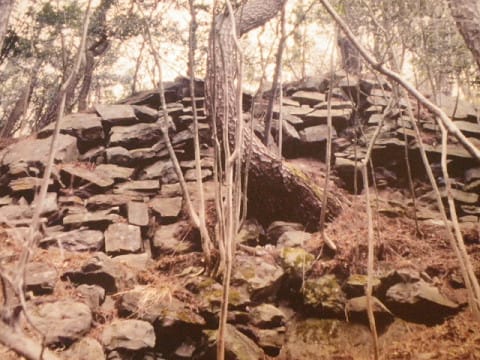

これは、島の政治を取り仕切った人名年寄宮本家のお墓である。こういうものも見ながら、島を歩いていただくことにする。

今日、ふと見ると、はやくもチューリップの芽がでてきている。こんなに寒いのに大丈夫なのかしらん。

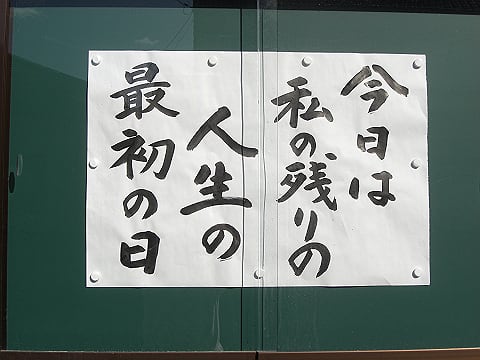

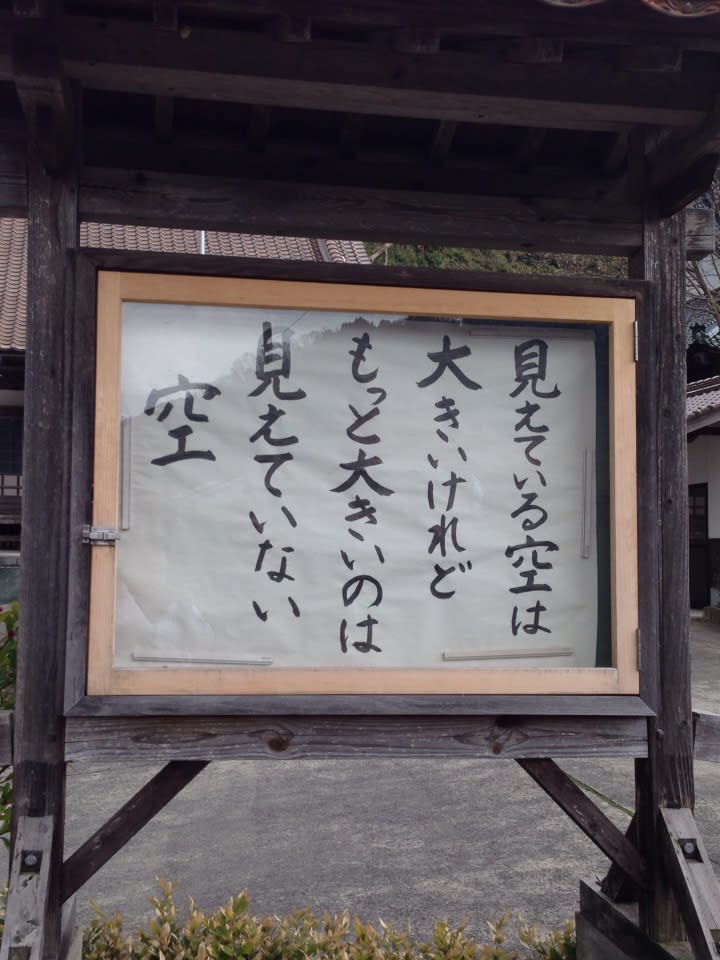

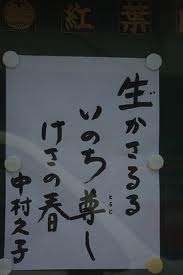

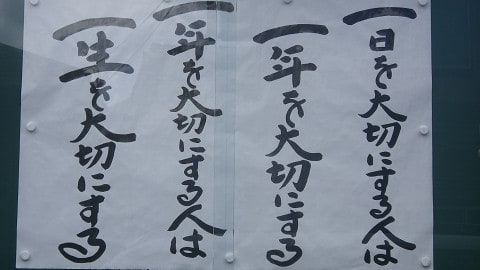

今日の掲示板はこれ。「知らないことがあっても落ち込まない。 知らないから、調べてみる。 できないからやってみる。 行ったことがないから言ってみる。そういう選択もある。」というもの。秋山裕美さんの「そっと心にささやく元気が出る50の言葉」から。そして、「名言コツコツ」さんからの言葉。

じゃぁ、また、明日、会えるといいね。