さぬき市地方は、冬型の気圧配置となるため概ね曇り、昼過ぎからは晴れてきた。気温は6.0度から10.3度、湿度は78%から56%、風は3mから4mの西北西の風が少しばかり。明日の17日は高気圧に覆われて、概ね晴れる見込みらしい。

133/70-70 36.3c-97% 60.6Kg 1017hPa,8c,56% 春めいて来たかなぁという朝。まだまだ、これからが寒くなるのらしい。

今日は、60.8Kgから60.6Kgあたりの体重になった。じわじわと体重が下がってきている。今夜の夕食はすき焼きらしい。明日の朝が心配ではある。

さて、例の「さぬき市の石造物」ということで、久々に、本当に久々に香川県立図書館にやってきた。一昨年の秋からは、ここに来た記憶がない。それに、去年は病院暮らし、病院通いが続いたものだったし・・・。

今日も朝から多くの方が新聞や雑誌を読みに来ている。本当に久しぶりだが、担当者の顔も雰囲気もまるで変っていない。

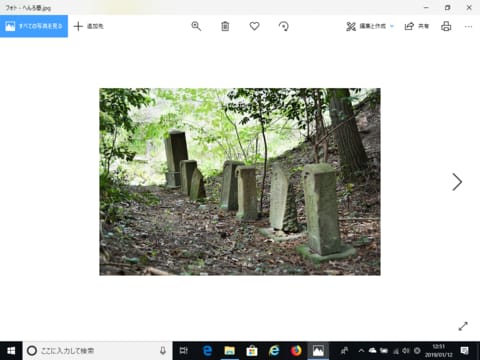

で、へんろ道にある石造物について調べた本を何冊か借りてきた。借りてきたが、さぬき市市域に関係のある道標や石造物についてはほとんど記述がない。

こういう立派なタイトルなんだけれども、大窪寺道については少しだけの記述でしかない。やはり、観音寺方面のへんろ道が詳しい。それに、これは・・、と思うものは貸出禁止のものばかり。溜息吐息・灰色吐息。

大窪寺道には、こんなにたくさんの石造物があるのに、詳しい調査資料は公開されていないのが残念だ。やはり、コツコツと歩くしかないのか。寒いのはいやだし、暖かくなればほかのご用が多くなる。夏場は虫や蛇が出るし、秋には蜘蛛が巣を張り巡らせる。そうこうしていれば冬になる。

ダムに沈んだ前山中津にあったとされる道標は、いま、どこにあるのか。そういうことも調べておきたいし、

こういうへんろ墓はどこに移転されたのかも知りたいし、

こうしたへんろ墓が、どうやって保存されているのかも確認しておきたいし・・。

前山ダム工事で、ダムに沈んでしまった集落にあったお墓の記述である。確かに、これらのお墓はどこかに保存されているはずなんだけれども。

そういうことで、今日もPC作業で一日が過ぎてゆくのであった。

そうそう、昨年の今日、「検査しますから・・・」ということで、一泊二日の検査入院をして、それから悪夢のような入院・心臓開胸手術・僧帽弁交換手術・突然の心臓停止二回・ペースメーカー植え込み手術・胸水滞留・なんたらという闘病生活の幕が開いたのだった。今年は何が起きるのだろうか。

今日の掲示板はこれ。「この花散らすも雨と風 花咲かすも雨と風 雨と風がないならば 花も咲かねば散りもせじ」というものだが、本当は、「花を咲かすも雨と風/花を散らすも雨と風/雨と風とがないなれば/花も咲かねば散りもせぬ」という沖縄俗謡の「十九の春」からである。補作詞は本竹裕助さん。一説には「与論小唄」というものでもあるらしい。確かに、雨や風がなければ花は咲かないし、散りもしないのである。雨が降って困るという日もあれば、雨が恋しいという日もある。それはそれなりにありがたいではないかということだろうか。

http://taihou.web.fc2.com/newpagexx19noharu.html

じゃぁ、また、明日、会えたら、いいね。