今回コンデンサを図のように並列につなげてマッチングを取ろうとした。でもよく考えるとアンテナのインピーダンスはR+jXなんだから、jXを打ち消すためには-jXをシリーズに入れないとだめだということに気がついた。エレメントを長くした時のリアクタンスが114オームだったから、これは容量で140pFほどになる。エレメントの両方にバランスしてコンデンサを入れるとなると直列だから倍の280pFを両方のエレメントにいれればいいということだろうか。同軸コンデンサーだと3m近くになってちと長すぎる。秋葉原の斎藤電機に高圧のコンデンサを売っているらしいけど、このクラスの容量があるかどうか見にいってみよう。

エレメントは長くなって誘導性になっているから、それを打ち消す容量(コンデンサ)をつなげてやればいい。ということで5D2Vの同軸ケーブルを切ってつなげてみた。50cmと1mのものはそれぞれ容量が66pFと130pF程ある。結果は、このグラフのようにあんまり芳しくない。多少同調点は上に移動したようにも見えるが、容量を増やしてもそれほど効果がない。

こちらがリアクタンスの周波数特性。共振点でリアクタンスは0になるので、エレメントを長くするとリアクタンスは左に平行移動することになる。7MHzあたりでの誘導性リアクタンス114オームをコンデンサでキャンセルすればバッチリ整合がとれる予定。

まずは放射抵抗を7MHzで50オームにするためにエレメントを30cm程度長くした。結果、共振ポイントは6.6MHzになった。7MHzでは放射抵抗が約50オームとなり、いい感じだ。もちろんこのままではリアクタンスが大きすぎてマッチングは取れていない。まだSWRは6以上ある。

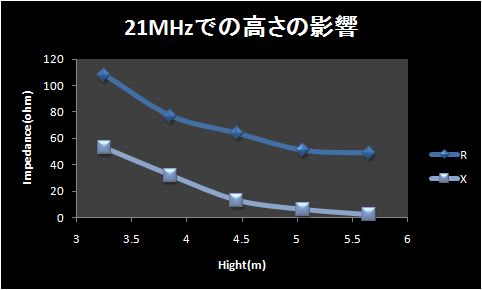

同じ7MHz用のダイポールを21MHz帯(測定は共振点の21.7MHz)で計測した。トップの位置にあるとほぼ放射抵抗50オームで、リアクタンスは0、SWRは1.0になっっている。しかし、やはり地上高を低くしていると放射抵抗もリアクタンスも上がっていくところは7MHzでの特性と似ている。5mくらいというと15mバンドでは微妙な高さになるが、それでも低くすれば放射抵抗はちいさくなるはずなんだけどね。

インバーテッドVの給電点の高さを変えた時のインピーダンスのプロット。やはり放射抵抗が50オームよりもだいぶ小さい。特に高さを低くすると放射抵抗が大きくなっているところが解せない。低くすると理論的には放射抵抗は低くなる筈なのに、測定値は逆に大きくなっている。

実は、アンテナが設置してある場所の2.5mぐらいのところに鉄のフェンスがある。反対側には梨畑のスチールワイヤーもある。おそらくこれらの導電体の影響ではないかと思っているんだけど。

いずれにしても高さを変えても上手くマッチングが取れそうないことが分かった。少し短めのエレメントにしてアンテナを容量側に持って行って、コイルでそれを打ち消すのがいいかもしれないなあ。

実は、アンテナが設置してある場所の2.5mぐらいのところに鉄のフェンスがある。反対側には梨畑のスチールワイヤーもある。おそらくこれらの導電体の影響ではないかと思っているんだけど。

いずれにしても高さを変えても上手くマッチングが取れそうないことが分かった。少し短めのエレメントにしてアンテナを容量側に持って行って、コイルでそれを打ち消すのがいいかもしれないなあ。

ダイポール(正確にはインバーテッドV)の周波数を測定した。約5.6mの高さに給電点がある。以前調整してあるので、だいたい7MHzの付近に共振点が来ている。しかし、抵抗分が50オームより小さいのでSWRが2ちょっと以下に下がらない。

ダイポールアンテナの分析をするために半波長の長さの5D2Vケーブルを買ってきた。

このケーブルをつなげてやれば空中に上げた状態でもアンテナのインピーダンスが測れるはずである。長さは、ケーブルの中の電波の伝搬速度は真空中より遅いので短縮率をかけて求めるらしい。その短縮率は0.68(5D2V)ということで、半波長といっても大分短くなる計算だ。

ケーブル長=半波長×短縮率

長めにしてケーブルをカット、片方をショートしておいて、反対側にワンターンコイルをつけた。あとはディップメータで共振周波数を測ってみるだけ。確かにでディップが確認できたので、だいたい7MHzに共振するようにケーブルをカットしていった。でも気がついてみると随分ケーブルを短くしていることに気がついた。MFJ-259はインピーダンスも測れるので、ケーブルの終端に抵抗を付けてその値を測ってみた。すると8MHzを越えたあたりで抵抗の値とほぼ同じ値がケーブルの反対側で表示された。明らかにケーブルが短すぎる。結局ケーブル長を13.1mにしたとき、7MHzでケーブルの反対側で抵抗の値が計測できた。ケーブルの短縮率は、どうやら0.68よりだいぶ小さく、0.62くらいのようだ。

それにしてもディップメータの表示って良く分からない。確かににディップするんだけど、それは正しい共振点ではなかったことになる。ワンターンコイルとディップメータのコイルの接近のさせ方などにまだ分からないノーハウがあるんだろうか。とにかく明日はこのケーブルでアンテナのインピーダンスを測ってみようと思う。

このケーブルをつなげてやれば空中に上げた状態でもアンテナのインピーダンスが測れるはずである。長さは、ケーブルの中の電波の伝搬速度は真空中より遅いので短縮率をかけて求めるらしい。その短縮率は0.68(5D2V)ということで、半波長といっても大分短くなる計算だ。

ケーブル長=半波長×短縮率

長めにしてケーブルをカット、片方をショートしておいて、反対側にワンターンコイルをつけた。あとはディップメータで共振周波数を測ってみるだけ。確かにでディップが確認できたので、だいたい7MHzに共振するようにケーブルをカットしていった。でも気がついてみると随分ケーブルを短くしていることに気がついた。MFJ-259はインピーダンスも測れるので、ケーブルの終端に抵抗を付けてその値を測ってみた。すると8MHzを越えたあたりで抵抗の値とほぼ同じ値がケーブルの反対側で表示された。明らかにケーブルが短すぎる。結局ケーブル長を13.1mにしたとき、7MHzでケーブルの反対側で抵抗の値が計測できた。ケーブルの短縮率は、どうやら0.68よりだいぶ小さく、0.62くらいのようだ。

それにしてもディップメータの表示って良く分からない。確かににディップするんだけど、それは正しい共振点ではなかったことになる。ワンターンコイルとディップメータのコイルの接近のさせ方などにまだ分からないノーハウがあるんだろうか。とにかく明日はこのケーブルでアンテナのインピーダンスを測ってみようと思う。

7MHzのアンテナの調整に関して、例のハムのアンテナ技術の本を読んだ。当たり前といえば当たり前のことだが、エレメントの長さを調整するのは、アンテナを目的の周波数に共振させる行為であり、一度調整をしたらそれ以降はエレメントの長さをいじってSWRを下げてはいけないとあった。ダイポールだったら、アンテナの高さや2つのエレメントの角度をいじることによってインピーダンスを同軸にマッチングさせる。それがだめならマッチング回路を入れて無理やりインピーダンスを合わせるしかない。

何となくアンテナの調整というと、エレメントの長さを1センチずつ詰めてSWRを追いこんでいくイメージがあるんだけど、この本によれば、そういうやり方は邪道ということになる。

連休なので、インバーテッドVの高さを変えた時にどういう風にインピーダンスが変化するのかをもうちょっと調べてみたいと思う。まずは0.5λのケーブルを作って(正確には×0.66倍した長さ)アンテナのインピーダンスを下から測れるようにするところから始めないといけないな。

何となくアンテナの調整というと、エレメントの長さを1センチずつ詰めてSWRを追いこんでいくイメージがあるんだけど、この本によれば、そういうやり方は邪道ということになる。

連休なので、インバーテッドVの高さを変えた時にどういう風にインピーダンスが変化するのかをもうちょっと調べてみたいと思う。まずは0.5λのケーブルを作って(正確には×0.66倍した長さ)アンテナのインピーダンスを下から測れるようにするところから始めないといけないな。