上山温泉(山形県)を出て、鳴子温泉郷に行く途中

「松尾芭蕉の奥の細道紀行」で有名な「封人の家」に立ち寄った。

前回、来たときは休館日で、外側から建物を眺めただけだった。

今回は・・

よかった、開いていたので、施設の見学をさせてもらう。

★入館料は 一人250円★

中に入ると、薄暗がりの中に「馬」がいて、びっくりした。

もちろん、本物ではないのだが、

「松尾芭蕉」が、ここに泊まった時の状態に 建物内部も再現されている。

「蚤シラミ 馬の尿(バリ)する 枕元」 が 読まれた場所だ。

うす暗い土間

囲炉裏

南部の鉄瓶もある

客室もある

(以下「封人の家」の資料より抜粋)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

320余年前、俳聖松尾芭蕉と弟子の曽良は、鳴子温泉の尿前の関で足止めを食らった。

尾花沢で待ち受けていた旧友の清風のところへと向かったが、

雨が降り最上町の封人の家で二泊することを余儀なくされた。

「蚤虱 馬の尿(バリ)する 枕元」 は そのいらだちを表すものではないだろうか。

(また 別な資料によると・・)

松尾芭蕉は、封人の家には一宿の思いで宿を求めたものの、あいにくの雨で翌日の出立を見送り、都合3日間の逗留となった。その間、芭蕉は何をするでもなく時間を過ごし、時おり囲炉裏ばたに姿を見せたりしたのだろう。そうした中、芭蕉の心を強く捉えたのが馬屋(まや)の馬たちだったように察せられる。人馬が一つ家で寝食をともにする生活環境は、この道中で更に馬と因縁を深めた芭蕉にとって大変に興味深く、何度となく馬屋に足を運び、別れを辛くするほどに小馬や母馬と慣れ親しんだように思われる。

こうした中から「蚤虱」の句が生まれたものとして、「蚤や虱に悩まされる旅寝ではあるが、人と住まいを共にする習いの中、馬が枕もとで小便をするというのも心安く趣があるものだ」などと解釈すれば、芭蕉がこの句に何度か推敲の手を入れ、馬たちへの思い入れを漂わせているのも頷ける。

芭蕉が就寝した部屋は馬屋から10m近く離れた中座敷と見られているので、枕もとで馬が尿をするなどということは考えにくい。誇張または座興といった按配に理解することになろうが、牛や馬が小便する音はかなりなものであるから、夢うつつの中で、10mほど先の音源を枕もとと勘違いしてしまうことはあったかも知れない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ようやく雨が上がり、

芭蕉と曽良の二人は街道が立派に整備された背坂峠ではなく、

「屈強な青年」に付き添われ

険しくて人通りの少ない近道「山刀伐峠(なたぎりとうげ)」に臨んだと言われている。

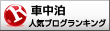

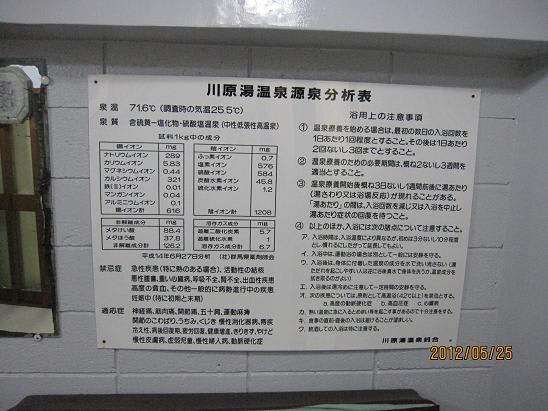

「群馬県 川原湯温泉 王湯」に初めて行った。

この温泉は

「八ッ場ダムの建設とともに ダムに沈む幻の温泉」になることで有名になった。

今は、政権が変わり、ダム建設は中断している。

「建物の全図」

玄関があるこちらが「本館」?

渡り廊下と別館(露天風呂)?

懐かしい丸いポストがここにもある。

さて、中に入ると、

こんな「受付」があり

露天風呂と内湯の2つがあるらしい。

最初に別館(渡り廊下を通っていく)の露天風呂に入ることにした。

新緑に囲まれ なかなか雰囲気のある湯だった。

一人湯を十分楽しめ満足した。

源泉の温度が高いため、水道の水が少しずつ常時出してある。

時々、上がる時に ついこの水道を止める人がいて

後で入る者は、湯温が高くて入れないことがあるらしく

注意書きがしてあった。

続いて、再び渡り廊下を戻って、本館の地下、内湯に行く

この湯は、自遊人の編集長「岩佐さん」が絶賛して入っていた風呂だった。

この浴槽風景は、見覚えがあった。

(以前、雑誌「自遊人」温泉特集号の写真に載っていたのと同じ浴槽)

確かに、いい湯で、岩佐さんが褒める理由がわかった。

内湯のベランダから、本館の裏に浴槽の廃湯が流れて出ているのが見える。

(入浴料) 大人 300円

(泉質) 含硫黄・塩化物・硫酸塩温泉

帰りに受付の女性と話をした。

「ここの湯って、雑誌・自遊人の編集長・岩佐さんが絶賛していた湯ですよね」と言うと

女性はきょとんとしていた。

それで、今度は質問を変え

「日本縦断こころ旅の火野正平さんが来た温泉地ですね」と話すと

今度は、非常にうれしそうに、

「あれは、この温泉地の中の「聖天様 露天風呂」混浴露天風呂(100円)で、

笹湯は昨年の10月に閉め、今は営業してない・・」など色々と教えてくれた。

この温泉は

「八ッ場ダムの建設とともに ダムに沈む幻の温泉」になることで有名になった。

今は、政権が変わり、ダム建設は中断している。

「建物の全図」

玄関があるこちらが「本館」?

渡り廊下と別館(露天風呂)?

懐かしい丸いポストがここにもある。

さて、中に入ると、

こんな「受付」があり

露天風呂と内湯の2つがあるらしい。

最初に別館(渡り廊下を通っていく)の露天風呂に入ることにした。

新緑に囲まれ なかなか雰囲気のある湯だった。

一人湯を十分楽しめ満足した。

源泉の温度が高いため、水道の水が少しずつ常時出してある。

時々、上がる時に ついこの水道を止める人がいて

後で入る者は、湯温が高くて入れないことがあるらしく

注意書きがしてあった。

続いて、再び渡り廊下を戻って、本館の地下、内湯に行く

この湯は、自遊人の編集長「岩佐さん」が絶賛して入っていた風呂だった。

この浴槽風景は、見覚えがあった。

(以前、雑誌「自遊人」温泉特集号の写真に載っていたのと同じ浴槽)

確かに、いい湯で、岩佐さんが褒める理由がわかった。

内湯のベランダから、本館の裏に浴槽の廃湯が流れて出ているのが見える。

(入浴料) 大人 300円

(泉質) 含硫黄・塩化物・硫酸塩温泉

帰りに受付の女性と話をした。

「ここの湯って、雑誌・自遊人の編集長・岩佐さんが絶賛していた湯ですよね」と言うと

女性はきょとんとしていた。

それで、今度は質問を変え

「日本縦断こころ旅の火野正平さんが来た温泉地ですね」と話すと

今度は、非常にうれしそうに、

「あれは、この温泉地の中の「聖天様 露天風呂」混浴露天風呂(100円)で、

笹湯は昨年の10月に閉め、今は営業してない・・」など色々と教えてくれた。

旅行中、青森県で、八食センターに行った。

新鮮な魚介類を食することができるのでは・・の

期待通り、大量の海産物が並ぶ市場で、活気にあふれている。

市場内にはところどころに

買ったものを座って食べれるコーナーが設けられている。

新鮮な昼食にありつけた日

たっぷり温泉を楽しめ、美しい景色(岩木山・岩手山・・ほか多数)にひたり

津軽弁には、驚きっぱなしだったが・・結構たくさんの人とお話しさせてもらい

最後には、新鮮な青森の海産物も食したことで・・

いざ、八戸、青森県よさようなら・・帰路に就いた日・・

新鮮な魚介類を食することができるのでは・・の

期待通り、大量の海産物が並ぶ市場で、活気にあふれている。

市場内にはところどころに

買ったものを座って食べれるコーナーが設けられている。

新鮮な昼食にありつけた日

たっぷり温泉を楽しめ、美しい景色(岩木山・岩手山・・ほか多数)にひたり

津軽弁には、驚きっぱなしだったが・・結構たくさんの人とお話しさせてもらい

最後には、新鮮な青森の海産物も食したことで・・

いざ、八戸、青森県よさようなら・・帰路に就いた日・・