JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

10年以上前に御紹介した券も再度御紹介しようかと思います。

古紙蒐集雑記帖

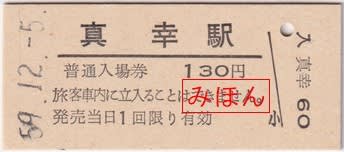

肥薩線 真幸駅発行 普通入場券

肥薩線の「山線区間」と呼ばれる人吉駅~吉松駅間には途中駅が3駅あり、内2駅は前回および前々回エントリーで御紹介いたしました、熊本県人吉市にある大畑駅と矢岳駅になります。3駅目が今回御紹介いたします真幸(まさき)駅です。

1984(昭和59)年12月に真幸駅で発行された普通入場券です。白色無地紋のB型大人・小児用券で、門司印刷場で調製されたものになります。

同駅は肥薩線の中で唯一の宮崎県内にある駅で、宮崎県えびの市に位置しています。矢岳駅側には熊本県との県境の山があり、そこを貫く矢岳第一トンネルがあります。

日本の鉄道の初期の頃に建設されたこのトンネルは、建設工事の最中に多数の犠牲者を出したほか、異常出水によって資材運搬用の馬が荷物ごと押し流されてしまったという話が残されています。また、管理人のハンドルネームとして取らせて戴きました観光列車「いさぶろう・しんぺい」の名前の由来となった山縣伊三郎と後藤新平が、それぞれの筆による「天険若夷」(てんけんじゃくい)と「引重致遠」(いんじゅうちえん)の扁額がトンネルの出入り口に付けられています。この意味は、「天険、夷の若し(てんけんいのごとし;天下の険しい難所を平地のようにした)」というものと、「重きを引きいて遠きに致す(おもきをひいてとおきにちす;重い物を引いて遠くへ至ることが出来る)」という意味になります。

矢岳駅を過ぎるとこんどは鹿児島県との県境の山があり、そこを貫く第二山ノ神トンネルがあります。このトンネルを抜けると鹿児島県になりますので、同駅は熊本県と鹿児島県の県境の間にあり、3駅連続で県が変わる非常に珍しい区間になります。

この第二山ノ神トンネルにも悲しい歴史がありました。

戦後すぐの吉松駅では帰郷の列車を待つ多くの旅客(復員兵)でごった返していたそうです。駅周辺で1万人くらいの復員兵が、民家に泊めてもらったりしながら列車に乗れる日を待っていたそうです。

1945(昭和20)年8月22日の午前10時30分、客車5両と8両の客車代用の無蓋貨車で組成された混合列車は、最先頭の本務機関車に引かれ、最後部から補助機関車が押す形で、吉松駅を熊本県人吉駅方面に出発しました。列車は満員の復員兵のためにかなり重量が重かったようで、重量に耐えかねて空転を連発しながら第二山神トンネルに進入していったそうです。ところが、最後部の補助機関車がトンネルに入って八合目付近まできたとき、列車は品質の悪い石炭の影響で力尽き、ストップしてしまいます。

先頭の本務機はトンネルから出たものの、機関車の吐き出す石炭の黒煙や蒸気を帯びた高温と息苦しさに耐えかねた大勢の復員兵は、列車が「火事になった」などうわさが飛び交ったため、あわてて線路に飛び降りて歩いてトンネルの外に出ようと、トンネルの入口に向って線路を歩き出しました。当時は車内放送設備がないため車掌から線路に降りないようにという注意喚起をすることは不可能であり、また後部補助機の乗務員は呼吸困難のため意識もうろうの状態にあって阻止することができず、また先頭の機関士に連絡するすべもありませんでした。

悲劇はこの時に起こりました。先頭の本務機関車はすでにトンネルを抜け出していましたが、当時は無線による乗務員間の連絡手段などというものは無かったため、トンネル内でストップしている後部補助機関車を一刻も早くトンネルから出してやらなければ窒息すると思った本務機の機関士が、トンネル内を復員兵が歩いて避難しているという事実を知らなかったため、列車をバックさせたのです。

暗く狭いトンネル内に降りた大勢の復員兵は、後部補助機関車に次々に轢き殺され、あるいは負傷してしまい、死者49人、負傷者50余人を数える惨事となりました。

旧吉松町(現湧水町)の郷土史には、「戦争終結によって、やっと命をとりとめた、夢にまで見た故郷の土を踏む前に、肥薩線第ニ山神トンネルの枕木を赤く染めてはかなく散っていった兵士たちの心情を察するに余りあるものがある」と書かれており、17回忌の1961(昭和36)年に、地元の有志によって慰霊塔が建設され、毎年8月22日には欠かさずその供養が行われているとのことです。