S Y N O D O S –シノドス 2018.07.11 Wed 佐々木千夏 / 教育学

“アイヌ差別”とは何か

2016年2月、内閣府によってアイヌ民族に関する初の全国調査結果が公表された。それは驚きの結果であった。アイヌへの現在の差別や偏見について、回答者がアイヌの人々の場合には72.1%が「あると思う」と答えたのに対して、国民全体を対象とした同様の質問では、「あると思う」が17.9%と低く、両者の間にかなり大きな意識の差が見られたのである。

さらに見過ごせないのは、差別や偏見があると思うと回答するアイヌの人々のうち、実際に差別を受けたという割合は36.6%であった点である。差別が「あると思う」という割合からは低下するものの、今現在も、決して少なくはないアイヌへの差別が実際に「ある」様子がうかがえる。

しかし現状では、その具体的な不利益や不平等の内実について十分に明らかにされていない。アイヌの人々をめぐる差別の問題は、和人(アイヌ以外の日本人)からアイヌ民族への差別というかたちで語り継がれ、認知されてきた。ところが、アイヌの人々が語る「差別」を細かく調べていくと、たとえばアイヌ民族のほうが多数派となる場所では、和人が差別される対象になる事例も確認でき、多面的・重層的な構造のなかで差別が“受け継がれてきた”ことがわかる。

また、そもそも現代では、純粋にアイヌのみの血筋という人は稀であるため、アイヌとしての血の濃さや別の要素も含めて、アイヌ民族内部にも多様性が生まれている。こうして考えると、アイヌ民族をめぐる差別の問題は、和人とアイヌとの間に起こる民族差別と、アイヌ民族内部に生じる民族同士の内なる差別という構造で全体をとらえ、実態を知る必要があるだろう。

以下では、北海道内の5つの地域調査(2009~2014年)にもとづくアイヌ差別の現状を、結婚や恋愛の場面も含め、彼ら・彼女らのリアルな語りから明らかにしていきたい。その際の表現は、リアルさゆえのものとご理解いただきたい。なお前半では、和人との関係性のなかで生じるアイヌに対する差別の具体的な内容を、ジェンダー差・世代差を視点に紹介していく。そして後半では、「アイヌ民族」という括りのなかに見られる多様性に注目し、アイヌ社会内部で生じている差別の実態を報告する。

薄れつつある民族差別

では、どれほどのアイヌの人々が、いかなるかたちで和人から差別を受けてきたのか。北海道内の5つの地域を調査したところ(対象者計264名)、差別を受けたというアイヌの人々の割合は年齢が上がるほど増え、アイヌ男性よりもアイヌ女性に多いことがわかった(図1、図2)。

図1 地域別世代別被差別経験率

図2 地域別男女別被差別経験率

たとえば老年層(60~70代)、壮年層(40~50代)では、下校途中に“アイヌ、アイヌ”とからかわれ石をぶつけられた、運動会では和人しかリレーの選手になれなかったといった、あからさまなエピソードが多い。現在では和人との混血が進み、外見ではアイヌであることがわからなくなっていることや、差別を受けたくないがゆえにアイヌの血筋であることを公言しないで生活する人も存在することもあり(これはすべて壮年層以下のアイヌ女性である)、青年層(20~30代)では被差別経験は低くなりつつある。

人生の節目につきまとう差別

そうはいっても、冒頭の調査結果からも明らかなように、差別は歴然と存在しており、それは人生の節目に表面化しやすい。人生の大きな節目の一つであろう結婚(恋愛に始まり、ときに離婚にいたるケースを含む)の際の、被差別エピソードはまさにリアルである。

あるアイヌ男性は、交際していた和人女性から「あなたともうつき合えません。○○○人だから」という手紙をもらい、しばらく考えて〇〇〇は「アイヌ」だということがわかった。その後交際していた相手にも、結婚前に身辺調査をされ、結局破談になったという経験をもつ。アイヌ女性では、配偶者から何度も「メノコ」(アイヌ語でアイヌの女の人という意味)と罵られ、離婚にいたったという事例も珍しくない。

そればかりか、アイヌの血筋をもって生まれてきたわが子を、姑から「うちの孫ではない」と否定され、和人の夫にさえ「俺の子ではない」、「子は産むな」といわれ離婚したという事例も確認できた。壮絶ともいえる離婚に関するエピソードは少なくない。

アイヌ男性よりアイヌ女性のほうが差別の風当たりが強いとの調査結果は、こうした恋愛・結婚の場面に加えて、就職の際や職場でのエピソードの多さとも関係している。あるアイヌ女性は、転職の際に友人と面接を受けにいっても、“顔を見て私が落とされる”という差別を受けてきたという。

別のアイヌ女性は、中学校時代、教員に就職の相談したところ、一言「あなたアイヌ民族だから」といわれ、就職を支援してもらえなかった過去を話してくれた。この女性は学校でいじめられることも、恋愛・結婚時に差別を受けることもなかったけれども、唯一、中学校の教員から差別を受けたと語る。

このように、和人からアイヌへの差別は、学校で起きる差別、恋愛や結婚の際の差別、就職時や職場での差別として顕在化しやすく、それぞれが重要な課題をふまえているといえる(図3)。

図3 男女別被差別経験の場・きっかけ(複数回答)

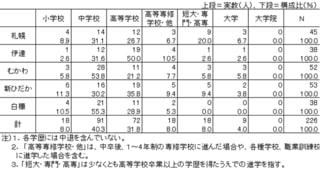

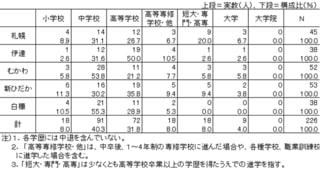

学校での差別は、上述の通り、子どもたちばかりでなく教員からの差別を含み、重大で深刻な結果をもたらす。教員からの差別が原因となって進学意欲を削がれた結果、アイヌの人々のライフ・チャンスが狭められる事例が散見されている。実際に、アイヌの人々は相対的に学歴が低く、中退率も高いことが統計上で明らかになっているのである(表1、図4)。

表1 最終学歴

図4 中退率

恋愛や結婚については、前節で紹介した通り、アイヌ男性よりアイヌ女性の方が不利益を被りがちであった。実際に和人へのインタビュー調査からも、「見た目でアイヌという感じの人と結婚しようとは、間違っても一緒になろうとは思わなかった」、「死んだ親父にメノコでもいいから再婚するようにといわれた。心の中で冗談じゃないよといっていた」(ともに和人男性)という意識が語られており、アイヌの女性が和人との恋愛や結婚を成就させるために、並大抵ではない苦労を経験していることが感じ取れる。

就職における差別は数としては多くないものの、その理由として“アイヌ労働市場”の存在が指摘できる。というのは、アイヌ集住地域にはアイヌの人が多く働いている職場―スナック等の酒場、民芸品店、漁業・水産関係のほか、アイヌの人がオーナーを務める会社など―が存在しており、そうした場所に就職を“水路づけられた”結果、アイヌへの差別が抑えられている実態がある。すなわち、職場で差別が起きていないのではなく、たんに和人とアイヌの棲み分けがなされていることの結果なのである

民族内差別の多様性

以上からは、これまでの人生に和人からの差別の経験が拭いがたく刻まれているアイヌの人々がたしかに存在していることがわかる。しかしながら現在、アイヌ差別は和人とアイヌの関係性だけで完結するような状況ではない。

誰がアイヌ民族かということは和人よりもアイヌの人々の間で認知されやすい。なによりアイヌというエスニック・アイデンティティを抱え続けるのはアイヌ自身である。そのため、アイヌ社会の内側で互いに偏見をもったり、差別が起きるという事態が徐々に確認されつつある。さらに和人養子や和人配偶者の場合など、アイヌ社会のなかでは少数派として存在する和人たちの存在も見過ごすことはできない問題を生む。

次は、こうしたアイヌ社会内部の多様性とはどのようなもので、いかなる差別を生み出しうるのかをみていきたい。

アイヌ社会における和人差別

和人よりもアイヌの人々のほうが多数派となる場面として、アイヌ協会などの民族活動の場がある。アイヌの配偶者をもつ和人妻・和人夫がこうした活動に参加した際、アイヌの血筋にある者から、アイヌ語で和人を意味する「“シャモ”のくせに」と差別的な言い方をされることは、それほど珍しいことではない現実がある。

また、「夫が亡くなったら、自分はただのシャモだから、アイヌ文化関係の団体から抜けるべきではないかと後から入ってきた若い人たちにいわれた」というように、アイヌとの婚姻によって家族を築く和人配偶者の立場は、本人だけがアイヌの血を引いていないという点でも、アイデンティティのゆらぎを経験しやすい状況にある。この点については、和人配偶者がアイヌ社会においては和人として退けられ、和人社会においてはアイヌ側の人間として退けられることから“ダブル・アウトサイダー”としての側面を持つことが指摘されている。

結婚相手にはアイヌを避ける

結婚の際にアイヌ民族内部からその相手を選びたがらないという傾向は、男女どちらの側からも把握できる。アイヌ男性側からは、「もし妻がアイヌだったら結婚しなかったかもしれない。相手の女性がアイヌだったら恋愛の対象にならないというのでは失礼だし、差別のようになってしまうが、子どものことを考えると普通の人がいい」という証言がある。

この“子どものこと”という部分には、子どもにアイヌの身体的特徴である「体毛の濃さ」や「彫りの深さ」が遺伝してほしくないという意味が込められている。アイヌ社会には、自らの民族の血を薄める戦略として和人との結婚を望み、アイヌ同士での結婚を避けたがる人々がいることを確認できる。

この傾向はアイヌ女性の側でより顕著で、「アイヌのおばあちゃんたちに“シャモと結婚するだよ”とよくいわれた」という話が多いように、年長世代から和人と結婚するように教え込まれ、「物心ついたときには毛深い人とは結婚しないと思っていた。見た目でアイヌとわかる人は嫌だと思った」といった意識を形成しているパターンが目立つ。

否定的な感情からアイヌ性の隠蔽へ

アイヌとしての自分自身に対して、否定的な感情を抱くケースも当然存在する。両親ともアイヌという家庭に生まれた女性が、「母さんと父さんの子に生まれたから、私こんなにみっともなくて、毛深く生まれた」といってしまったことを後悔していると打ち明けてくれたことがあった。

彼女は同時に、「肌(外見)から差別されたり、軽蔑されたりするのは嫌だから、絶対アイヌの人としか結婚しない」という気持ちや、和人とは結婚しないのではなく「できない」というふうにも話しており、アイヌであることに否定的なエスニック・アイデンティティがうかがえる。

他方、アイヌに対する否定的な感情を、客観的に「アイヌ民族」そのものに対して抱いている人も一定数存在する。たとえば、「当時のアイヌの方のイメージとしては、着るもの、家のなかがだらしないと思っていた。飲み会の時のだらしない姿もすごく嫌だった」、「小さい頃に、アイヌ民族は汚いというイメージがあった。お祭りで酔っ払ってふらふらしている人がいて、だらしないイメージが残っている」といったものがある。

こうした人々のなかには、外見でアイヌと判断されやすい人々が差別されているのを見かけることで、自分自身がアイヌであることを隠蔽するケースがある。民族差別も民族内差別も経験したくないためにアイヌであることを公表しないのである。

加えて、アイヌ性の隠蔽は、親から子どもにおこなわれることもある。わが子への血筋の告知は「避けている」、「自分の方から子どもに伝えるというのは今でも難しい」と語る壮年層の男性には、父親として苦悩する親心がうかがえる。告知によって子どもがアイヌというエスニック・アイデンティティを否定的にとらえないかどうかという配慮と、差別を被らないかどうかといった懸念が入り混じっている。

エスニック・アイデンティティの弱まりと差別

以上のように、アイヌであることを否定的に捉え、差別が起きないように影を潜めて生活する人々がいる一方で、混血が進んでいる現在では、アイヌというエスニック・アイデンティティをそこまで意識せずに生活するアイヌの人々も多い。とりわけ若い世代からは、「自らアイヌだと主張する人は、ずるい人が多い」、「アイヌであることをなぜそこまで気にするのか」、「アイヌという言葉を自ら差別的だと思っている方がおかしい」というように、アイヌであることには立脚しない意見が集まる。

しかしこうしたなかで、次のような考え方は問題になってくる。あるアイヌの青年男性の語りである。

「やっぱりその血が濃いとか薄いとかって、顔を見るとわかるんですけど、ちょっとひどいというか、ちょっと濃いめの人はそういうふうに。いじめというか。結果的に、アイヌというそのものに対していじめられてたわけではないんですね。やっぱり外見だったり、ちょっと性格が少し変わってたりして、アイヌだからというのではないと思うんですよ」。

かかる考え方には、アイヌとしての血が濃い人に差別が起きた場合、「アイヌそのもの」に対してではなく、「外見」が「性格」と同等のものとして、あたかも自己責任であるかのように位置づける意識が伏在している。アイヌの人々の間でエスニック・アイデンティティが相対的に弱くなってくると、“アイヌ民族の個人化”が進行し、結果として民族内外における差別が助長されることにもなりかねない。

“アイヌ差別”は終わらないのか

私たちは、民族差別と民族内差別が入り混じる現代のアイヌ差別をどう解釈したらよいだろうか。一つには、今後、ますますアイヌと和人との混血が進み、世代交代によって民族差別は徐々に影を潜め、その代わりにお互いにアイヌであることを認知しやすい民族内差別が強まっていくのではないかという考え方がありうる。

しかし、アイヌとしての若い世代では、たしかに和人からの被差別経験は減っているけれども、アイヌであるのにその伝統や文化を知らなかったり、披露できなかったりすることが、新たなかたちで批判の種となり、「ばかにされた」、「あの屈辱は忘れない」という経験を語ってくれた若者もいる。今後、アイヌ差別が単純に民族差別から民族内差別へとスライドしていくとはいいがたいだろう。

もう一つの考え方として、民族内差別は民族差別と表裏一体の関係にあり、和人からの差別がいまだに根強いからこそ、その影響がアイヌ同士の間に波及し、互いに差異化しあうという状況を生み出し、民族内差別として湧き起ってきているという見方が成り立つ。そうだとすれば、民族内差別は、いまもなお和人からの差別や偏見がアイヌの人々を苦しめていることの証左である。民族内外を含むアイヌ差別をなくすためには、何よりもまず、現存する和人とアイヌの間に生じている民族差別の解消に努めなければならない。

ヨーロッパで移民に対する迫害が深刻化したり、トランプ政権の誕生によって人種間の対立がクローズアップされるようになっている今日、アイヌ民族に向けられる差別についても、その動向に十分に注意を払っていかなければいけない。しかし、冒頭の内閣府による全国調査でも明らかなように、アイヌ民族に対する国民の理解は建設的な議論ができるほど進んでいないし、成熟もしていない。

今後は、大きなズレとして生じていたアイヌと和人それぞれの意識の差―現在でも、アイヌの人々のほうが圧倒的に多くアイヌへの差別や偏見があると回答している―という状況に一人ひとりの国民が改めて向き合い、理解を深めていくことが求められているのではないだろうか。

※この論考は、小内透編『先住民族の社会学 第2巻 現代アイヌの生活と地域住民―札幌市・むかわ町・新ひだか町・伊達町・白糠町を対象にして』(東信堂、2018年)に書いた第7章を改編したものである。また、図4に関しては、野崎剛毅「教育不平等の実態と教育意識」小内透編『現代アイヌの生活と意識―2008年北海道アイヌ民族生活実態調査報告書―』(北海道大学アイヌ・先住民研究センター、2010年)より引用した。

現代アイヌの生活と地域住民―札幌市・むかわ町・新ひだか町・伊達市・白糠町を対象にして (先住民族の社会学)書籍

価格¥ 4,212

作者小内 透

発行東信堂

発売日2018年4月1日

カテゴリー単行本

ページ数322

ISBN4798914576

Supported by amazon Product Advertising API

佐々木千夏(ささき・ちなつ)

教育社会学

1980年生まれ。北海道大学教育学部卒業、同大学院教育学院博士課程修了、博士(教育学)。現在、旭川大学短期大学部幼児教育学科助教。研究キーワードは、不登校、エスニシティ。主要著作に「構成員からみる不登校の親の会の変化と現在」『現代社会学研究』(24巻、2011年)、「博物館・劇場を通したサーミ文化の再生と復興」『北欧サーミの復権と現状』(東信堂、2018年)、「現代におけるアイヌ差別」『現代アイヌの生活と地域住民』(東信堂、2018年)等がある。

https://synodos.jp/society/21668

“アイヌ差別”とは何か

2016年2月、内閣府によってアイヌ民族に関する初の全国調査結果が公表された。それは驚きの結果であった。アイヌへの現在の差別や偏見について、回答者がアイヌの人々の場合には72.1%が「あると思う」と答えたのに対して、国民全体を対象とした同様の質問では、「あると思う」が17.9%と低く、両者の間にかなり大きな意識の差が見られたのである。

さらに見過ごせないのは、差別や偏見があると思うと回答するアイヌの人々のうち、実際に差別を受けたという割合は36.6%であった点である。差別が「あると思う」という割合からは低下するものの、今現在も、決して少なくはないアイヌへの差別が実際に「ある」様子がうかがえる。

しかし現状では、その具体的な不利益や不平等の内実について十分に明らかにされていない。アイヌの人々をめぐる差別の問題は、和人(アイヌ以外の日本人)からアイヌ民族への差別というかたちで語り継がれ、認知されてきた。ところが、アイヌの人々が語る「差別」を細かく調べていくと、たとえばアイヌ民族のほうが多数派となる場所では、和人が差別される対象になる事例も確認でき、多面的・重層的な構造のなかで差別が“受け継がれてきた”ことがわかる。

また、そもそも現代では、純粋にアイヌのみの血筋という人は稀であるため、アイヌとしての血の濃さや別の要素も含めて、アイヌ民族内部にも多様性が生まれている。こうして考えると、アイヌ民族をめぐる差別の問題は、和人とアイヌとの間に起こる民族差別と、アイヌ民族内部に生じる民族同士の内なる差別という構造で全体をとらえ、実態を知る必要があるだろう。

以下では、北海道内の5つの地域調査(2009~2014年)にもとづくアイヌ差別の現状を、結婚や恋愛の場面も含め、彼ら・彼女らのリアルな語りから明らかにしていきたい。その際の表現は、リアルさゆえのものとご理解いただきたい。なお前半では、和人との関係性のなかで生じるアイヌに対する差別の具体的な内容を、ジェンダー差・世代差を視点に紹介していく。そして後半では、「アイヌ民族」という括りのなかに見られる多様性に注目し、アイヌ社会内部で生じている差別の実態を報告する。

薄れつつある民族差別

では、どれほどのアイヌの人々が、いかなるかたちで和人から差別を受けてきたのか。北海道内の5つの地域を調査したところ(対象者計264名)、差別を受けたというアイヌの人々の割合は年齢が上がるほど増え、アイヌ男性よりもアイヌ女性に多いことがわかった(図1、図2)。

図1 地域別世代別被差別経験率

図2 地域別男女別被差別経験率

たとえば老年層(60~70代)、壮年層(40~50代)では、下校途中に“アイヌ、アイヌ”とからかわれ石をぶつけられた、運動会では和人しかリレーの選手になれなかったといった、あからさまなエピソードが多い。現在では和人との混血が進み、外見ではアイヌであることがわからなくなっていることや、差別を受けたくないがゆえにアイヌの血筋であることを公言しないで生活する人も存在することもあり(これはすべて壮年層以下のアイヌ女性である)、青年層(20~30代)では被差別経験は低くなりつつある。

人生の節目につきまとう差別

そうはいっても、冒頭の調査結果からも明らかなように、差別は歴然と存在しており、それは人生の節目に表面化しやすい。人生の大きな節目の一つであろう結婚(恋愛に始まり、ときに離婚にいたるケースを含む)の際の、被差別エピソードはまさにリアルである。

あるアイヌ男性は、交際していた和人女性から「あなたともうつき合えません。○○○人だから」という手紙をもらい、しばらく考えて〇〇〇は「アイヌ」だということがわかった。その後交際していた相手にも、結婚前に身辺調査をされ、結局破談になったという経験をもつ。アイヌ女性では、配偶者から何度も「メノコ」(アイヌ語でアイヌの女の人という意味)と罵られ、離婚にいたったという事例も珍しくない。

そればかりか、アイヌの血筋をもって生まれてきたわが子を、姑から「うちの孫ではない」と否定され、和人の夫にさえ「俺の子ではない」、「子は産むな」といわれ離婚したという事例も確認できた。壮絶ともいえる離婚に関するエピソードは少なくない。

アイヌ男性よりアイヌ女性のほうが差別の風当たりが強いとの調査結果は、こうした恋愛・結婚の場面に加えて、就職の際や職場でのエピソードの多さとも関係している。あるアイヌ女性は、転職の際に友人と面接を受けにいっても、“顔を見て私が落とされる”という差別を受けてきたという。

別のアイヌ女性は、中学校時代、教員に就職の相談したところ、一言「あなたアイヌ民族だから」といわれ、就職を支援してもらえなかった過去を話してくれた。この女性は学校でいじめられることも、恋愛・結婚時に差別を受けることもなかったけれども、唯一、中学校の教員から差別を受けたと語る。

このように、和人からアイヌへの差別は、学校で起きる差別、恋愛や結婚の際の差別、就職時や職場での差別として顕在化しやすく、それぞれが重要な課題をふまえているといえる(図3)。

図3 男女別被差別経験の場・きっかけ(複数回答)

学校での差別は、上述の通り、子どもたちばかりでなく教員からの差別を含み、重大で深刻な結果をもたらす。教員からの差別が原因となって進学意欲を削がれた結果、アイヌの人々のライフ・チャンスが狭められる事例が散見されている。実際に、アイヌの人々は相対的に学歴が低く、中退率も高いことが統計上で明らかになっているのである(表1、図4)。

表1 最終学歴

図4 中退率

恋愛や結婚については、前節で紹介した通り、アイヌ男性よりアイヌ女性の方が不利益を被りがちであった。実際に和人へのインタビュー調査からも、「見た目でアイヌという感じの人と結婚しようとは、間違っても一緒になろうとは思わなかった」、「死んだ親父にメノコでもいいから再婚するようにといわれた。心の中で冗談じゃないよといっていた」(ともに和人男性)という意識が語られており、アイヌの女性が和人との恋愛や結婚を成就させるために、並大抵ではない苦労を経験していることが感じ取れる。

就職における差別は数としては多くないものの、その理由として“アイヌ労働市場”の存在が指摘できる。というのは、アイヌ集住地域にはアイヌの人が多く働いている職場―スナック等の酒場、民芸品店、漁業・水産関係のほか、アイヌの人がオーナーを務める会社など―が存在しており、そうした場所に就職を“水路づけられた”結果、アイヌへの差別が抑えられている実態がある。すなわち、職場で差別が起きていないのではなく、たんに和人とアイヌの棲み分けがなされていることの結果なのである

民族内差別の多様性

以上からは、これまでの人生に和人からの差別の経験が拭いがたく刻まれているアイヌの人々がたしかに存在していることがわかる。しかしながら現在、アイヌ差別は和人とアイヌの関係性だけで完結するような状況ではない。

誰がアイヌ民族かということは和人よりもアイヌの人々の間で認知されやすい。なによりアイヌというエスニック・アイデンティティを抱え続けるのはアイヌ自身である。そのため、アイヌ社会の内側で互いに偏見をもったり、差別が起きるという事態が徐々に確認されつつある。さらに和人養子や和人配偶者の場合など、アイヌ社会のなかでは少数派として存在する和人たちの存在も見過ごすことはできない問題を生む。

次は、こうしたアイヌ社会内部の多様性とはどのようなもので、いかなる差別を生み出しうるのかをみていきたい。

アイヌ社会における和人差別

和人よりもアイヌの人々のほうが多数派となる場面として、アイヌ協会などの民族活動の場がある。アイヌの配偶者をもつ和人妻・和人夫がこうした活動に参加した際、アイヌの血筋にある者から、アイヌ語で和人を意味する「“シャモ”のくせに」と差別的な言い方をされることは、それほど珍しいことではない現実がある。

また、「夫が亡くなったら、自分はただのシャモだから、アイヌ文化関係の団体から抜けるべきではないかと後から入ってきた若い人たちにいわれた」というように、アイヌとの婚姻によって家族を築く和人配偶者の立場は、本人だけがアイヌの血を引いていないという点でも、アイデンティティのゆらぎを経験しやすい状況にある。この点については、和人配偶者がアイヌ社会においては和人として退けられ、和人社会においてはアイヌ側の人間として退けられることから“ダブル・アウトサイダー”としての側面を持つことが指摘されている。

結婚相手にはアイヌを避ける

結婚の際にアイヌ民族内部からその相手を選びたがらないという傾向は、男女どちらの側からも把握できる。アイヌ男性側からは、「もし妻がアイヌだったら結婚しなかったかもしれない。相手の女性がアイヌだったら恋愛の対象にならないというのでは失礼だし、差別のようになってしまうが、子どものことを考えると普通の人がいい」という証言がある。

この“子どものこと”という部分には、子どもにアイヌの身体的特徴である「体毛の濃さ」や「彫りの深さ」が遺伝してほしくないという意味が込められている。アイヌ社会には、自らの民族の血を薄める戦略として和人との結婚を望み、アイヌ同士での結婚を避けたがる人々がいることを確認できる。

この傾向はアイヌ女性の側でより顕著で、「アイヌのおばあちゃんたちに“シャモと結婚するだよ”とよくいわれた」という話が多いように、年長世代から和人と結婚するように教え込まれ、「物心ついたときには毛深い人とは結婚しないと思っていた。見た目でアイヌとわかる人は嫌だと思った」といった意識を形成しているパターンが目立つ。

否定的な感情からアイヌ性の隠蔽へ

アイヌとしての自分自身に対して、否定的な感情を抱くケースも当然存在する。両親ともアイヌという家庭に生まれた女性が、「母さんと父さんの子に生まれたから、私こんなにみっともなくて、毛深く生まれた」といってしまったことを後悔していると打ち明けてくれたことがあった。

彼女は同時に、「肌(外見)から差別されたり、軽蔑されたりするのは嫌だから、絶対アイヌの人としか結婚しない」という気持ちや、和人とは結婚しないのではなく「できない」というふうにも話しており、アイヌであることに否定的なエスニック・アイデンティティがうかがえる。

他方、アイヌに対する否定的な感情を、客観的に「アイヌ民族」そのものに対して抱いている人も一定数存在する。たとえば、「当時のアイヌの方のイメージとしては、着るもの、家のなかがだらしないと思っていた。飲み会の時のだらしない姿もすごく嫌だった」、「小さい頃に、アイヌ民族は汚いというイメージがあった。お祭りで酔っ払ってふらふらしている人がいて、だらしないイメージが残っている」といったものがある。

こうした人々のなかには、外見でアイヌと判断されやすい人々が差別されているのを見かけることで、自分自身がアイヌであることを隠蔽するケースがある。民族差別も民族内差別も経験したくないためにアイヌであることを公表しないのである。

加えて、アイヌ性の隠蔽は、親から子どもにおこなわれることもある。わが子への血筋の告知は「避けている」、「自分の方から子どもに伝えるというのは今でも難しい」と語る壮年層の男性には、父親として苦悩する親心がうかがえる。告知によって子どもがアイヌというエスニック・アイデンティティを否定的にとらえないかどうかという配慮と、差別を被らないかどうかといった懸念が入り混じっている。

エスニック・アイデンティティの弱まりと差別

以上のように、アイヌであることを否定的に捉え、差別が起きないように影を潜めて生活する人々がいる一方で、混血が進んでいる現在では、アイヌというエスニック・アイデンティティをそこまで意識せずに生活するアイヌの人々も多い。とりわけ若い世代からは、「自らアイヌだと主張する人は、ずるい人が多い」、「アイヌであることをなぜそこまで気にするのか」、「アイヌという言葉を自ら差別的だと思っている方がおかしい」というように、アイヌであることには立脚しない意見が集まる。

しかしこうしたなかで、次のような考え方は問題になってくる。あるアイヌの青年男性の語りである。

「やっぱりその血が濃いとか薄いとかって、顔を見るとわかるんですけど、ちょっとひどいというか、ちょっと濃いめの人はそういうふうに。いじめというか。結果的に、アイヌというそのものに対していじめられてたわけではないんですね。やっぱり外見だったり、ちょっと性格が少し変わってたりして、アイヌだからというのではないと思うんですよ」。

かかる考え方には、アイヌとしての血が濃い人に差別が起きた場合、「アイヌそのもの」に対してではなく、「外見」が「性格」と同等のものとして、あたかも自己責任であるかのように位置づける意識が伏在している。アイヌの人々の間でエスニック・アイデンティティが相対的に弱くなってくると、“アイヌ民族の個人化”が進行し、結果として民族内外における差別が助長されることにもなりかねない。

“アイヌ差別”は終わらないのか

私たちは、民族差別と民族内差別が入り混じる現代のアイヌ差別をどう解釈したらよいだろうか。一つには、今後、ますますアイヌと和人との混血が進み、世代交代によって民族差別は徐々に影を潜め、その代わりにお互いにアイヌであることを認知しやすい民族内差別が強まっていくのではないかという考え方がありうる。

しかし、アイヌとしての若い世代では、たしかに和人からの被差別経験は減っているけれども、アイヌであるのにその伝統や文化を知らなかったり、披露できなかったりすることが、新たなかたちで批判の種となり、「ばかにされた」、「あの屈辱は忘れない」という経験を語ってくれた若者もいる。今後、アイヌ差別が単純に民族差別から民族内差別へとスライドしていくとはいいがたいだろう。

もう一つの考え方として、民族内差別は民族差別と表裏一体の関係にあり、和人からの差別がいまだに根強いからこそ、その影響がアイヌ同士の間に波及し、互いに差異化しあうという状況を生み出し、民族内差別として湧き起ってきているという見方が成り立つ。そうだとすれば、民族内差別は、いまもなお和人からの差別や偏見がアイヌの人々を苦しめていることの証左である。民族内外を含むアイヌ差別をなくすためには、何よりもまず、現存する和人とアイヌの間に生じている民族差別の解消に努めなければならない。

ヨーロッパで移民に対する迫害が深刻化したり、トランプ政権の誕生によって人種間の対立がクローズアップされるようになっている今日、アイヌ民族に向けられる差別についても、その動向に十分に注意を払っていかなければいけない。しかし、冒頭の内閣府による全国調査でも明らかなように、アイヌ民族に対する国民の理解は建設的な議論ができるほど進んでいないし、成熟もしていない。

今後は、大きなズレとして生じていたアイヌと和人それぞれの意識の差―現在でも、アイヌの人々のほうが圧倒的に多くアイヌへの差別や偏見があると回答している―という状況に一人ひとりの国民が改めて向き合い、理解を深めていくことが求められているのではないだろうか。

※この論考は、小内透編『先住民族の社会学 第2巻 現代アイヌの生活と地域住民―札幌市・むかわ町・新ひだか町・伊達町・白糠町を対象にして』(東信堂、2018年)に書いた第7章を改編したものである。また、図4に関しては、野崎剛毅「教育不平等の実態と教育意識」小内透編『現代アイヌの生活と意識―2008年北海道アイヌ民族生活実態調査報告書―』(北海道大学アイヌ・先住民研究センター、2010年)より引用した。

現代アイヌの生活と地域住民―札幌市・むかわ町・新ひだか町・伊達市・白糠町を対象にして (先住民族の社会学)書籍

価格¥ 4,212

作者小内 透

発行東信堂

発売日2018年4月1日

カテゴリー単行本

ページ数322

ISBN4798914576

Supported by amazon Product Advertising API

佐々木千夏(ささき・ちなつ)

教育社会学

1980年生まれ。北海道大学教育学部卒業、同大学院教育学院博士課程修了、博士(教育学)。現在、旭川大学短期大学部幼児教育学科助教。研究キーワードは、不登校、エスニシティ。主要著作に「構成員からみる不登校の親の会の変化と現在」『現代社会学研究』(24巻、2011年)、「博物館・劇場を通したサーミ文化の再生と復興」『北欧サーミの復権と現状』(東信堂、2018年)、「現代におけるアイヌ差別」『現代アイヌの生活と地域住民』(東信堂、2018年)等がある。

https://synodos.jp/society/21668