レイバーネット07/29

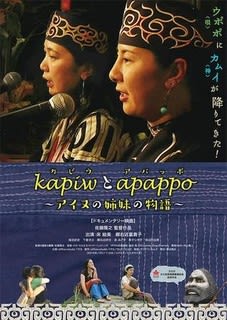

7月28日、東京・新宿の柏木教会礼拝堂で、ドキュメンタリー映画『カピウとアパッポ〜アイヌの姉妹の物語』上映会が行われ、佐藤隆之監督のトークショーが行われた。

パンフレットより抜粋し内容の一部を抜粋すると

「東京・高尾で暮らす絵美は3人の子どもを育てながら、ときにはアイヌ関連のイベントに呼ばれ、歌や踊りを披露する。初のインディーズCD発表から5年が経ち、最近では音楽活動の先が見えなくなっていた。 一方、阿寒湖アイヌコタンで暮らす富貴子。春となれば山に山菜を採り、草木染・刺繍などのアイヌ文化を学ぶコタンの日常。観光船で観光客とのやりとり。四季それぞれに美しい阿寒湖の風景。コタンで伝統を受け継ぐことに誇りをもつ富貴子だが、姉の東京での活躍ぶりが眩しくもあった。 周囲が願っていた、幼いころ以来の姉妹ふたりの共演。その機が熟しつつある頃、東日本大震災が起きる。東京でも放射線量は高かった。子どもの避難を巡って揺れる絵美の家族。絵美は夏休みに入った子どもを連れて阿寒湖に避難里帰りすることになる。 再会を喜ぶ姉妹だが、そこでは二人のデュオライブの企画が立ちあがっていた。 観光地での暮らしに忙殺され、リハーサルも打ち合わせもままならない日々が過ぎていく。富貴子は追い詰められ、周囲に対して刺々しい態度をとってしまう。 ある夜、ふたりは酒に酔い激しい口論となる。翌日、ふたりは思い出の場所で、素直な気持ちを吐露し改めて心を通わせる。新たな気持ちでリハーサルを始めるが、本番は5日後に迫っていた」

静かのBGM音楽は、第13イカ天キング「サイバーニュウニュウ」ギタリストのメカ・エルビス。

映画『kapiw(カピウ)とapappo(アパッポ)〜アイヌの姉妹の物語』をぜひ観てほしい。予告編 https://youtu.be/nM9W0uDF1K0

(報告・ジョニーH)

http://www.labornetjp.org/news/2018/0728joni

7月28日、東京・新宿の柏木教会礼拝堂で、ドキュメンタリー映画『カピウとアパッポ〜アイヌの姉妹の物語』上映会が行われ、佐藤隆之監督のトークショーが行われた。

パンフレットより抜粋し内容の一部を抜粋すると

「東京・高尾で暮らす絵美は3人の子どもを育てながら、ときにはアイヌ関連のイベントに呼ばれ、歌や踊りを披露する。初のインディーズCD発表から5年が経ち、最近では音楽活動の先が見えなくなっていた。 一方、阿寒湖アイヌコタンで暮らす富貴子。春となれば山に山菜を採り、草木染・刺繍などのアイヌ文化を学ぶコタンの日常。観光船で観光客とのやりとり。四季それぞれに美しい阿寒湖の風景。コタンで伝統を受け継ぐことに誇りをもつ富貴子だが、姉の東京での活躍ぶりが眩しくもあった。 周囲が願っていた、幼いころ以来の姉妹ふたりの共演。その機が熟しつつある頃、東日本大震災が起きる。東京でも放射線量は高かった。子どもの避難を巡って揺れる絵美の家族。絵美は夏休みに入った子どもを連れて阿寒湖に避難里帰りすることになる。 再会を喜ぶ姉妹だが、そこでは二人のデュオライブの企画が立ちあがっていた。 観光地での暮らしに忙殺され、リハーサルも打ち合わせもままならない日々が過ぎていく。富貴子は追い詰められ、周囲に対して刺々しい態度をとってしまう。 ある夜、ふたりは酒に酔い激しい口論となる。翌日、ふたりは思い出の場所で、素直な気持ちを吐露し改めて心を通わせる。新たな気持ちでリハーサルを始めるが、本番は5日後に迫っていた」

静かのBGM音楽は、第13イカ天キング「サイバーニュウニュウ」ギタリストのメカ・エルビス。

映画『kapiw(カピウ)とapappo(アパッポ)〜アイヌの姉妹の物語』をぜひ観てほしい。予告編 https://youtu.be/nM9W0uDF1K0

(報告・ジョニーH)

http://www.labornetjp.org/news/2018/0728joni