【大きな事故の前には

【大きな事故の前には 「ヒヤリとした」や

「ヒヤリとした」や 「ハットした」事が何度か積み重なってある】とどこかで読んだことがあります。

「ハットした」事が何度か積み重なってある】とどこかで読んだことがあります。

大きな声では言えませんがかく云う私も何度か運転中に「ハット」したこともある。

大きな声では言えませんがかく云う私も何度か運転中に「ハット」したこともある。 緊張している時よりも、のんびりと気の緩んだ時や、友人と話している時にそんな事があるのは考えなければいけない事だ。

緊張している時よりも、のんびりと気の緩んだ時や、友人と話している時にそんな事があるのは考えなければいけない事だ。

肝に銘じている。

肝に銘じている。

今日の話題は「医療に関するヒヤりハット」だ。

日本経済新聞「SUNDAY NIKKEI α」より  一歩間違えると命を落とすことにもなる病院・診療所での「ヒヤリ・ハット」。

一歩間違えると命を落とすことにもなる病院・診療所での「ヒヤリ・ハット」。

医療や介護での事故に巻き込まれないための心得を事例から探ってみた。  『まぶたが熱い』。

『まぶたが熱い』。

人間ドッグで(MRI) の検査を受けた中年女性。眉墨の顔料にわずかに含まれていた金属で、強力な磁力で発熱したのだ。 MRIの検査の前には、時計や貴金属を外すように指導される。

MRIの検査の前には、時計や貴金属を外すように指導される。 ただ下着や化粧までは頭がまわらない事が多い。

ただ下着や化粧までは頭がまわらない事が多い。 靴下の装飾に含まれる金属で、足首をやけどしそうになった事例もあるという。

靴下の装飾に含まれる金属で、足首をやけどしそうになった事例もあるという。 『医師と患者とのコミュニケーション不足』が原因となるケースも多い。

『医師と患者とのコミュニケーション不足』が原因となるケースも多い。

糖尿病でインスリンを自ら注射している患者に対してインスリンを点滴してしまい、低血糖になった。 患者が「自分で注射した」とはっきり伝えなかったことが「ヒヤリ・ハット」につながった。

患者が「自分で注射した」とはっきり伝えなかったことが「ヒヤリ・ハット」につながった。 医師や看護婦に間違った名前で呼ばれたのに「違います」と言えずに「はい」と返事したりして患者の取り違えや薬の渡し間違えが起きる。

医師や看護婦に間違った名前で呼ばれたのに「違います」と言えずに「はい」と返事したりして患者の取り違えや薬の渡し間違えが起きる。

主なヒヤリ・ハット事例

○検査で発生 部分入れ歯をつけたまま内視鏡検査を受けたら、はずれて気管支に入ったり飲み込んだりしてしまった。

部分入れ歯をつけたまま内視鏡検査を受けたら、はずれて気管支に入ったり飲み込んだりしてしまった。  眼底検査で使う瞳を開く目薬や、CT検査の造影剤の対してアレルギーがある人に使い反応が出た。

眼底検査で使う瞳を開く目薬や、CT検査の造影剤の対してアレルギーがある人に使い反応が出た。

○薬の関連 処方が変わったところ大きくて飲めなかった。患者は医師に伝えなかったため、「薬の量が足りない」と判断して量を2倍に増やした。

処方が変わったところ大きくて飲めなかった。患者は医師に伝えなかったため、「薬の量が足りない」と判断して量を2倍に増やした。 「一日3回食前」「同食後」「一日一回朝食後」3種類の薬が出て混乱。全部一日3回飲み続けた。

「一日3回食前」「同食後」「一日一回朝食後」3種類の薬が出て混乱。全部一日3回飲み続けた。  薬袋に3種類の薬剤が書いてあったので祖母が孫に一回3包み分を飲ませてしまった。実際は3種類の薬が一包みに入っていた。

薬袋に3種類の薬剤が書いてあったので祖母が孫に一回3包み分を飲ませてしまった。実際は3種類の薬が一包みに入っていた。

○診断中や処置中 予約した順番なので診察室に入ったところ、薬をもらいに来た患者が呼ばれていた。医師はその事に気付かず問診した。

予約した順番なので診察室に入ったところ、薬をもらいに来た患者が呼ばれていた。医師はその事に気付かず問診した。  点滴中に患者がトイレに行ったところ、血液が逆流してチューブが詰まってしまった。

点滴中に患者がトイレに行ったところ、血液が逆流してチューブが詰まってしまった。

その他自宅介護や看護中も、 車いすでの転倒。

車いすでの転倒。 入浴中に、ぬるいからとお湯を足したら、暴れて溺れそうになった。

入浴中に、ぬるいからとお湯を足したら、暴れて溺れそうになった。 ベッドで過ごして筋力が落ちているのに急に立ち上がって転倒した。

ベッドで過ごして筋力が落ちているのに急に立ち上がって転倒した。 病院でトイレに入り、介護者がちょっと目を離している間に自分で立ち上がり転倒して骨折

病院でトイレに入り、介護者がちょっと目を離している間に自分で立ち上がり転倒して骨折

などと枚挙にいとまがない。  そこで 医療トラブルに巻き込まれないための7ヵ条

そこで 医療トラブルに巻き込まれないための7ヵ条

Ⅰ、診察室や処方箋窓口では自ら名乗る

2、服薬状況を医者にはっきり話す

3、点滴や検査の間はむやみに動かない

4、お薬手帳を持ち歩く

5、アレルギー歴や病歴をメモして置く

6、もらった薬は名前などを確認

7、わからない事は問い合わせる

だそうです。

これは「自分で身を守るため」に最低限必要なことです。

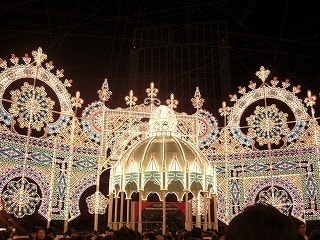

今日の一枚は頂き物の『神戸ルミナリエ』

今日の一枚は頂き物の『神戸ルミナリエ』

最初どきどきはらはらしながら読み終え、もう一度心して熟読しました。

MRIの話、インスリンの話、飲み薬のミス、ここに書いてある事柄はヒヤりハットさせられるものばかりですね。

七か条、肝に銘じておきます。

これは自分自身のために書いたものですから…

まァ、年寄りの基準に個人差が有りますけど・・。

読み書き聞き取りはトレーニングして置かないと・・早く年取る。

その点おしゃべりは良いトレーニングだネェ。その点じいさんはダメだ、ほとんど喋らなく成る。ハハーー。