かつて父が健在の頃、年越しの様々な準備は、すべてを大晦日に朝早くから一日かけ手分けして行ったものでした。しかし、父亡き後は前もって進めておくようになりました。簡素化したものもあります。

まずは輪通しづくり。

輪通しは、しめ縄を簡素化したものといえますが、今では近隣でもほとんど作っていないと思います。ホームセンターなどでも安く売っています。作り方を改めて教わったわけではなく、父がやっていたものの見よう見まねです。

3本の藁を1回継ぎ足して輪を作ります。

我が家の輪通しは、輪に挟み込むのは、定番の昆布(よろこんぶ)のほか五葉松と干し柿。

五葉松と干し柿を使ったものは他でお目に掛かったことがありません。父がやっていたからと言うだけの理由ですが、五葉松(御用待つ)は分るとして、干し柿は多分に豊作祈願を表すものとしてこの時期挟み易かったからではないかと想像します。もちろん、五葉松は庭にあるもの、干し柿は今食べているものです。

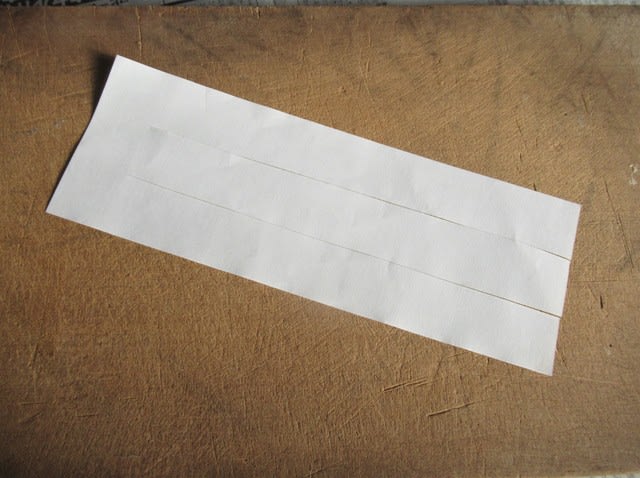

下げる紙はこのように切ります。

下げる紙はこのように切ります。

これで出来あがりです。

6つつくります。

次に、鎮守の神社の鳥居に付けるしめ縄づくり。

以前はすべて自前で作っていましたが、今は縄は購入した縄です。祭典時も含め負担が大きくなってきたため、数年前から購入することになったものです。小さな講中なので、祭事ごとに付け替える安い消耗品です。ただし、左より縄の祭典用手作り風というもの。

下げる紙は5枚作ります。この紙は紙垂(しで)と呼び、神社によって違いがあるようです。

こちらではこのように切ります。概ねA4版半分大。

以前はすべて自前で作っていましたが、今は縄は購入した縄です。祭典時も含め負担が大きくなってきたため、数年前から購入することになったものです。小さな講中なので、祭事ごとに付け替える安い消耗品です。ただし、左より縄の祭典用手作り風というもの。

下げる紙は5枚作ります。この紙は紙垂(しで)と呼び、神社によって違いがあるようです。

こちらではこのように切ります。概ねA4版半分大。

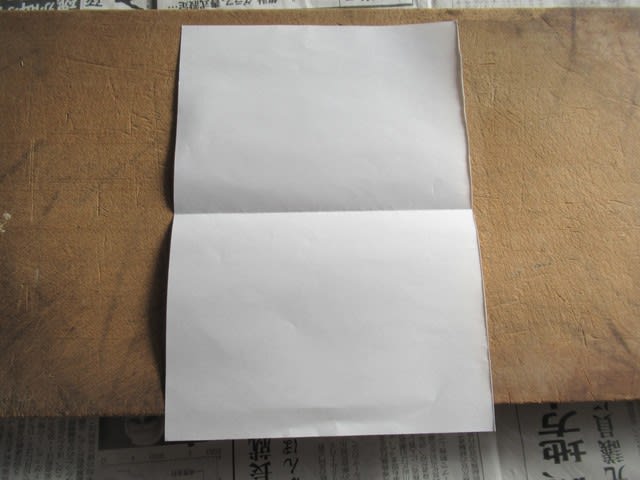

昔は障子紙を使っていましたが、今は普通のA4版用紙を半分に切って使います。

これを二つ折りにします。

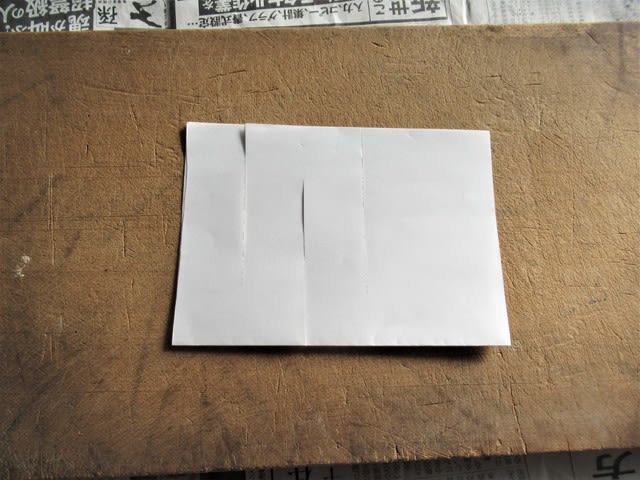

切り込みの深さで長さが変わります。

これを織り込みます。

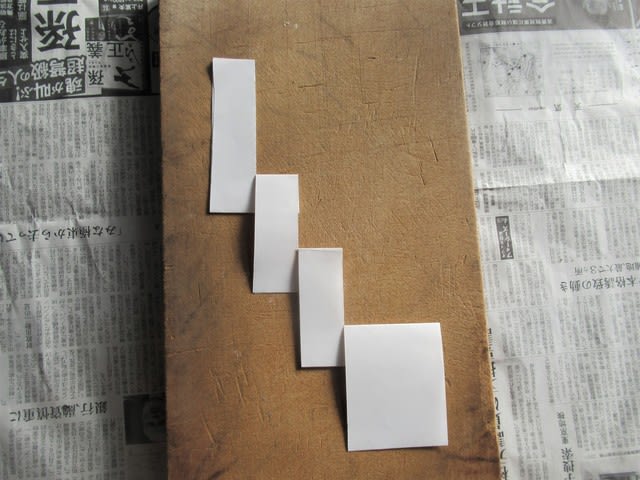

出来上りです。

5枚作って縄に挟み、大晦日に鳥居に取り付けます。

この後は、鎮守の神社の掃除に行きます。

先日、一度行ってきましたが、これは、その時のもの。杉の葉がいっぱいでした。

石段は掃除しましたが、また落ち葉で汚れていると思います。

本殿や拝殿の掃除もしないといけません。明日は大晦日ですからぎりぎりになりました。講中の世話人も楽ではないのです。いつの間にやら総代などと呼ばれていますが。