桑の木は、古くから弦楽器に使われてきています。

代表的なのは、薩摩琵琶でしょう。

大きく豊かな響きを持つ木です。

江戸時代には、女性向けの手回り品の家具材などに良く用いられてきています。

桑は、皆さんご存知のように、養蚕にとっては無くてはならない材料です。

葉を多く取るために、木そのものは大きくならないように仕立てられているものがほとんどですが、

自然に育てば、20メートルを超えるような高木になります。

現在では、非常に少なくなってきた材料で、日本産の木の中では最高級の木になります。

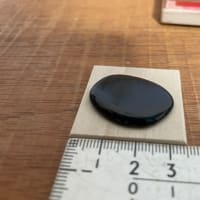

今回たまたま、木場で手に入れることができました。

早速、二胡の棹の大きさに製材して、例のごとく、耳に当てて叩いてみました。

これはシャム柿に匹敵するうねるような低音が響きます。

相当に期待できる材料になるでしょう。

もうひとつ期待できるのは、乾燥が殆ど人工乾燥のいらないくらいの乾燥度、

含水率17%であったことです。

天然乾燥では、これ以下の含水率と言うのは、殆どの樹種で期待できないのです。

何故なら木は切り倒されてからも生きているからです。

もちろん成長こそしませんし、葉も落ちますし、花も咲きはしませんが、

周りの環境によって徐々に乾いて行きはしますが、日々変化します。

湿気のある時には、乾いた時より重くなりますし、乾いてくれば、動きます。

この桑の良いところは、きちっと乾燥の手順を踏まれて、乾かされていた材料であったことです。

25年前に、良い家具作ろうと言う事で、伐採も時期を決めてきられたことです。

11月の末の木が一時水の吸い上げを休む時に伐採されています。

そして、木場の水の中に1年ほど丸太で浮かべています。

これは、乾かす準備なのです。

普通に、只空気中に、日陰の風通しの良いところに置いておけば乾くと言う天然乾燥の準備なのです。

木は、自身を守ろうとして、細胞の中の体液はそのままではなかなか蒸発はしません。

ですから、水の中で、浸透圧によって、細胞の中の体液と、水が入れ替わるようにします。

すると、水で薄くなった体液は、比較的速やかに蒸発するのです。

それとともに、灰汁も出てしまい、乾燥してからの狂いが非常に少なくなります。

ところが、通常二胡に使われる、紫檀などの材料は、油分が多く、水の中に付けていても、水に置き換わることが非常に少ないのです。

生きた状態で、まだまだ力を残した状態で、少しずつ乾いていきます。

ですから、余程長い年月、50年、100年という長さの乾燥期間が本当はほしいのです。

中国では、良い二胡は、古い家具を解体して作るというのは、この為ですが、

それでも動くのが、黒檀や、紫檀なのです。

ましてや、作っている工場に、エアコン施設があるわけではなく、そのままの自然環境で、制作しています。

ですから、水につけて細胞液を水に入れ替えて、乾かす準備をできないような紫檀や黒檀は、必ず二胡になってからも動きます。

もちろん、他のバイオリンや、ギターなどの木も、動きます。

動くのが当然なのです。

二胡の木も動くものだと考えてください。

西野和宏

代表的なのは、薩摩琵琶でしょう。

大きく豊かな響きを持つ木です。

江戸時代には、女性向けの手回り品の家具材などに良く用いられてきています。

桑は、皆さんご存知のように、養蚕にとっては無くてはならない材料です。

葉を多く取るために、木そのものは大きくならないように仕立てられているものがほとんどですが、

自然に育てば、20メートルを超えるような高木になります。

現在では、非常に少なくなってきた材料で、日本産の木の中では最高級の木になります。

今回たまたま、木場で手に入れることができました。

早速、二胡の棹の大きさに製材して、例のごとく、耳に当てて叩いてみました。

これはシャム柿に匹敵するうねるような低音が響きます。

相当に期待できる材料になるでしょう。

もうひとつ期待できるのは、乾燥が殆ど人工乾燥のいらないくらいの乾燥度、

含水率17%であったことです。

天然乾燥では、これ以下の含水率と言うのは、殆どの樹種で期待できないのです。

何故なら木は切り倒されてからも生きているからです。

もちろん成長こそしませんし、葉も落ちますし、花も咲きはしませんが、

周りの環境によって徐々に乾いて行きはしますが、日々変化します。

湿気のある時には、乾いた時より重くなりますし、乾いてくれば、動きます。

この桑の良いところは、きちっと乾燥の手順を踏まれて、乾かされていた材料であったことです。

25年前に、良い家具作ろうと言う事で、伐採も時期を決めてきられたことです。

11月の末の木が一時水の吸い上げを休む時に伐採されています。

そして、木場の水の中に1年ほど丸太で浮かべています。

これは、乾かす準備なのです。

普通に、只空気中に、日陰の風通しの良いところに置いておけば乾くと言う天然乾燥の準備なのです。

木は、自身を守ろうとして、細胞の中の体液はそのままではなかなか蒸発はしません。

ですから、水の中で、浸透圧によって、細胞の中の体液と、水が入れ替わるようにします。

すると、水で薄くなった体液は、比較的速やかに蒸発するのです。

それとともに、灰汁も出てしまい、乾燥してからの狂いが非常に少なくなります。

ところが、通常二胡に使われる、紫檀などの材料は、油分が多く、水の中に付けていても、水に置き換わることが非常に少ないのです。

生きた状態で、まだまだ力を残した状態で、少しずつ乾いていきます。

ですから、余程長い年月、50年、100年という長さの乾燥期間が本当はほしいのです。

中国では、良い二胡は、古い家具を解体して作るというのは、この為ですが、

それでも動くのが、黒檀や、紫檀なのです。

ましてや、作っている工場に、エアコン施設があるわけではなく、そのままの自然環境で、制作しています。

ですから、水につけて細胞液を水に入れ替えて、乾かす準備をできないような紫檀や黒檀は、必ず二胡になってからも動きます。

もちろん、他のバイオリンや、ギターなどの木も、動きます。

動くのが当然なのです。

二胡の木も動くものだと考えてください。

西野和宏

大阪の住之江の近くにも丸太がぷかぷか浮いている池があり、いつも不思議に思っていました。やっとこの謎が解けました。

やはり雨が降り出すと、二胡の音色って微妙に変わってきますね。

水分補給してるんですね。

私の二胡まだ生きてる!今日はどんな声で歌ってくれるかな。って思うと殊更に愛おしいですね。

又、東京へ行った時に欅、桑の二胡試奏させてくださいね。

昔の人は偉かったですね。

特に木工に関しては、日本の技術と言うのは、一枚一枚の木をちゃんと生かしていくという考えですから、それも無理をしないで、