新しい素材は新しいデザインを生み出しますし、楽器達も同じことが言えます。

ちょっと二胡とは離れた話のようですが、中国の春秋時代(BC600)の頃の遺跡から、製鉄用の炉の跡が出て来ました。発掘されたのは1800年代の終わり頃です。

当時としてはとても画期的なもので実は、この後2500年くらいしてやっとこの製鉄方法にヨーロッパの製鉄法が追い付くのです。

というか、この製法を取り入れたのです。

話は飛びます。

アールデコというデザインをご存じだと思います。

アールヌーヴォーの時代のすぐあとに、その当時はじまった工業系のデザインの走りです。だいたい1910年ごろから始まった、直線と円を基本としたデザインです。

この頃の家具の中に大きな曲面を持った、キャビネット等シンプルで力強いデザインの物が多く有ります。

これは薄い木の板を張り合わせてベニヤ板を作りそこに象嵌など施したものも多く有ります。

木目を大きく活かしたとても素敵なものですね。

それ以前の精緻な曲線的なアールヌーボーとは雰囲気が相当違います。

このキャビネットの大きな木の曲面を作りだすためには、大きな長い刃物が必要ですね。

要するに木を大根のようにかつら剥きするのです。向いた木の薄板を張り合わせるとベニヤ板が出来上がります。

その為には強靭な鋼でなおかつ一定の均一な鋼が必要とされます。

ところがそれまでの製鉄技術ですと殆どが日本の刀のような鍛造ですですから長い刃物を作ることが出来ませんでした。

又均一という点でそれまでの製鉄技術では、不純物が多く均一というのがとても作れなかったのです。

もちろん機関車などはもう出来ていましたが、それらは鋳造と言って型に流し込んだ物ですし、不純物が含まれても問題は無いのです。

鋼とは用途が違いましたから。要するにとても酸化しやすい鉄という物質を如何に純粋な形で取り出せるかという技術が無いと大きな刃物、鋼は作れなかったのです。

ところが、この中国の春秋時代の遺跡から出てきた「るつぼ方」というのは相当純粋な鋼を生産出来るシステムでした。

おかげで強い刃物や武器が出来上がり、この春秋時代から次第に、中国は周りの人々を従えて大きな国になっていきます。

2500年を超えて、この中国の遺跡から発想された新しい、溶鉱炉が、純粋な鋼を生み出して良い鋼が出来るようになり、その鋼が、大きな木を薄く削るようになりそして一枚板の曲面の家具が出来上がります。

それとともに今の鉄を中心とした文明が出来上がります。長い鉄骨などが出来るようになったからです。

新しい技術が新しい文化と文明とデザインを生み出したのです。

この鉄の場合は古い技術が再発見されてとも言えますが、

新しい素材が新しく楽器を作りだすこともあります。

それはバイオリンです、それまでのビオラダモーレと言われるバイオリンの先祖は殆どが裏板はポプラや、稀にはヲールナット等も使っていました。

その裏板が楓に変わることによって、大きな鳴りを得るようになり今のバイオリンは完成します。

ストラデバリ等も初期の頃にはまだポプラなども使っていましたが、最終的には楓に納まっています。

大きく鳴らすという目的の為に、バイオリンは様々に改良されて来ました。

二胡もそうですね、同じくどんどん音が大きく鳴るように改造されてきています。ただ本来の二胡の音色というのが活きて来ていません。

しかし、ここへきて、大きく鳴らす必要というのが今までのようには無くなってきています、それはPAという音響機械です。

これは、二胡一台でも東京ドームでの演奏会が可能なものです。

こうなると、楽器自体が大きい音に鳴るようにということは考えなくても良いとも言えます。

無理して音色を犠牲にすることも無いわけです。

バイオリンも二胡も、むしろその持っている音色中心に作られていく方向というのも出て来るのではないでしょうか。

それには二胡も、バイオリンも新しい素材の研究というのが欠かせません。

なんだかこうやって、雨が続くと二胡が作れないしいろいろ考え始めます。

とりあえずヴィーナヴィーナの製作です。

これは人工皮ですから、雨に関係ないのです。但し大きくて手こずっています。

やはり新たに張る器具を作り直さないと、、、

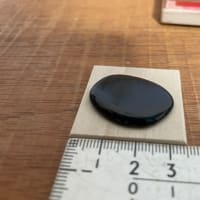

ついでにと言ってはなんだけれど、縞黒檀の人工皮バージョンも作っています。

これはパーフェクト、或る意味それこそ新しい二胡の世界かもしれません。

ちょっと二胡とは離れた話のようですが、中国の春秋時代(BC600)の頃の遺跡から、製鉄用の炉の跡が出て来ました。発掘されたのは1800年代の終わり頃です。

当時としてはとても画期的なもので実は、この後2500年くらいしてやっとこの製鉄方法にヨーロッパの製鉄法が追い付くのです。

というか、この製法を取り入れたのです。

話は飛びます。

アールデコというデザインをご存じだと思います。

アールヌーヴォーの時代のすぐあとに、その当時はじまった工業系のデザインの走りです。だいたい1910年ごろから始まった、直線と円を基本としたデザインです。

この頃の家具の中に大きな曲面を持った、キャビネット等シンプルで力強いデザインの物が多く有ります。

これは薄い木の板を張り合わせてベニヤ板を作りそこに象嵌など施したものも多く有ります。

木目を大きく活かしたとても素敵なものですね。

それ以前の精緻な曲線的なアールヌーボーとは雰囲気が相当違います。

このキャビネットの大きな木の曲面を作りだすためには、大きな長い刃物が必要ですね。

要するに木を大根のようにかつら剥きするのです。向いた木の薄板を張り合わせるとベニヤ板が出来上がります。

その為には強靭な鋼でなおかつ一定の均一な鋼が必要とされます。

ところがそれまでの製鉄技術ですと殆どが日本の刀のような鍛造ですですから長い刃物を作ることが出来ませんでした。

又均一という点でそれまでの製鉄技術では、不純物が多く均一というのがとても作れなかったのです。

もちろん機関車などはもう出来ていましたが、それらは鋳造と言って型に流し込んだ物ですし、不純物が含まれても問題は無いのです。

鋼とは用途が違いましたから。要するにとても酸化しやすい鉄という物質を如何に純粋な形で取り出せるかという技術が無いと大きな刃物、鋼は作れなかったのです。

ところが、この中国の春秋時代の遺跡から出てきた「るつぼ方」というのは相当純粋な鋼を生産出来るシステムでした。

おかげで強い刃物や武器が出来上がり、この春秋時代から次第に、中国は周りの人々を従えて大きな国になっていきます。

2500年を超えて、この中国の遺跡から発想された新しい、溶鉱炉が、純粋な鋼を生み出して良い鋼が出来るようになり、その鋼が、大きな木を薄く削るようになりそして一枚板の曲面の家具が出来上がります。

それとともに今の鉄を中心とした文明が出来上がります。長い鉄骨などが出来るようになったからです。

新しい技術が新しい文化と文明とデザインを生み出したのです。

この鉄の場合は古い技術が再発見されてとも言えますが、

新しい素材が新しく楽器を作りだすこともあります。

それはバイオリンです、それまでのビオラダモーレと言われるバイオリンの先祖は殆どが裏板はポプラや、稀にはヲールナット等も使っていました。

その裏板が楓に変わることによって、大きな鳴りを得るようになり今のバイオリンは完成します。

ストラデバリ等も初期の頃にはまだポプラなども使っていましたが、最終的には楓に納まっています。

大きく鳴らすという目的の為に、バイオリンは様々に改良されて来ました。

二胡もそうですね、同じくどんどん音が大きく鳴るように改造されてきています。ただ本来の二胡の音色というのが活きて来ていません。

しかし、ここへきて、大きく鳴らす必要というのが今までのようには無くなってきています、それはPAという音響機械です。

これは、二胡一台でも東京ドームでの演奏会が可能なものです。

こうなると、楽器自体が大きい音に鳴るようにということは考えなくても良いとも言えます。

無理して音色を犠牲にすることも無いわけです。

バイオリンも二胡も、むしろその持っている音色中心に作られていく方向というのも出て来るのではないでしょうか。

それには二胡も、バイオリンも新しい素材の研究というのが欠かせません。

なんだかこうやって、雨が続くと二胡が作れないしいろいろ考え始めます。

とりあえずヴィーナヴィーナの製作です。

これは人工皮ですから、雨に関係ないのです。但し大きくて手こずっています。

やはり新たに張る器具を作り直さないと、、、

ついでにと言ってはなんだけれど、縞黒檀の人工皮バージョンも作っています。

これはパーフェクト、或る意味それこそ新しい二胡の世界かもしれません。