二胡は太鼓かスピーカーかというのは、相当以前から、考えられていたことです。

私は二胡は、太鼓であると考え、10年くらい前にそのベストな構造はどんな形であるのかと考え、

以前、8年ほどの前のブログにも書きましたように、

ジャンべ(アフリカの太鼓の一種)は太鼓としては高い音から低い音まで良く鳴るという事を知り、

それに極力近い形を造ろうとしてきました。

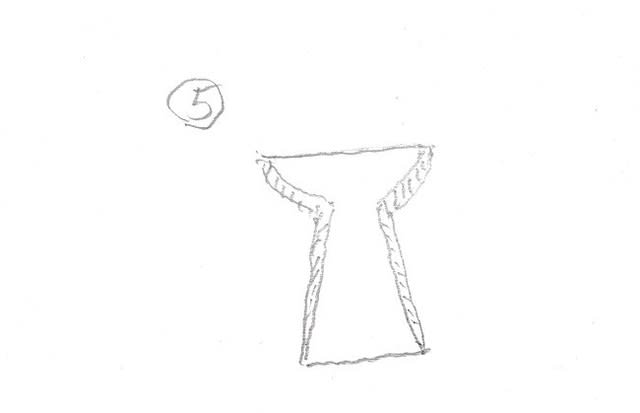

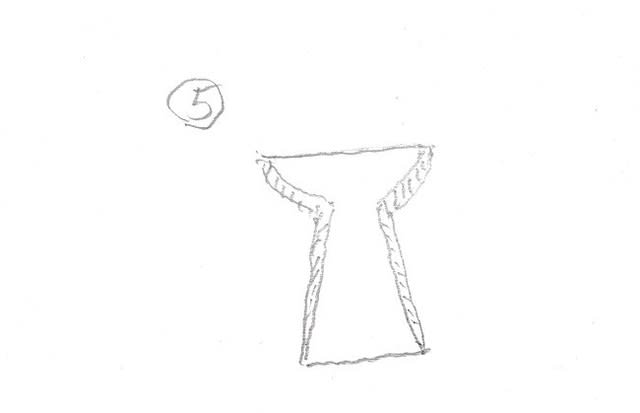

5はジャンべ形です。

以前こういう形の二胡を、中国屋さんのショウホウさんに試作品を見せていただきましたし、また弾いても見ました。

皆さんの中にも中国屋さんで弾いてみた方がいらっしゃるかもしれませんね。

このジャンべの形は内部に音の反射板を設けてある形です。

この形そのものですと、良くは鳴りますが、音色が二胡の音色からはかけ離れてしまうねという事

そして何しろ足の上においても落ち着かない形でした。

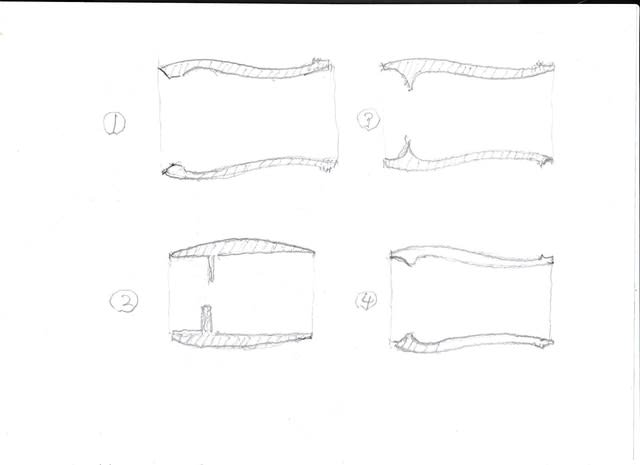

そこで、より古い形の二胡に近くしまして、4番目の形にしたのです。

今年に入って、二胡を造り始めたころの楽器を見せてもらう事が多くなり、

その胴の構造が、現在作っている二胡の原型になっていることの確認が取れて驚いています。

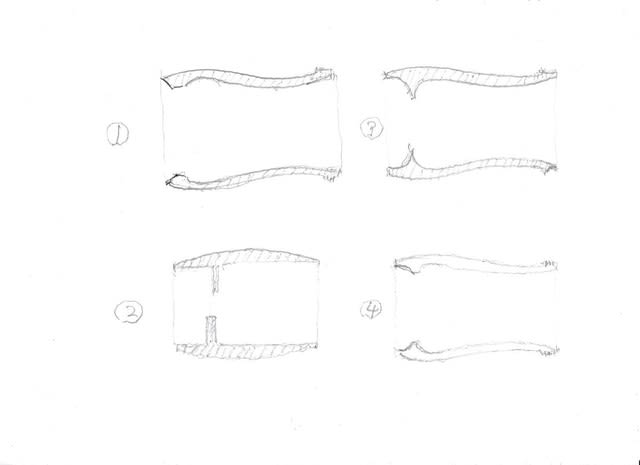

この形は、1の絵の蘇州系にも少しだけある、皮のすぐ裏の反射部分をさらに拡大したものです。

これは、一気に高音部の音の鳴りを良くしましたし全体の音の大きさも作り出すことが出来てきました。

今から3年ほど前、韓国のへグムに出会いました。

へグムマニアさんのお陰で、へグムを造ろうと思い立ちその構造を研究しまして現在の西野二胡に発展させたのです。

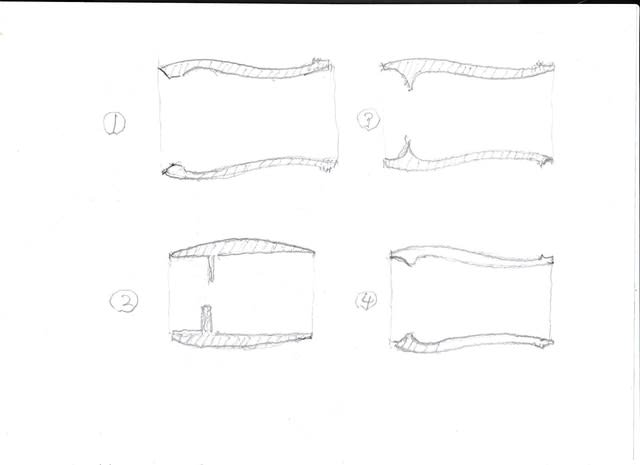

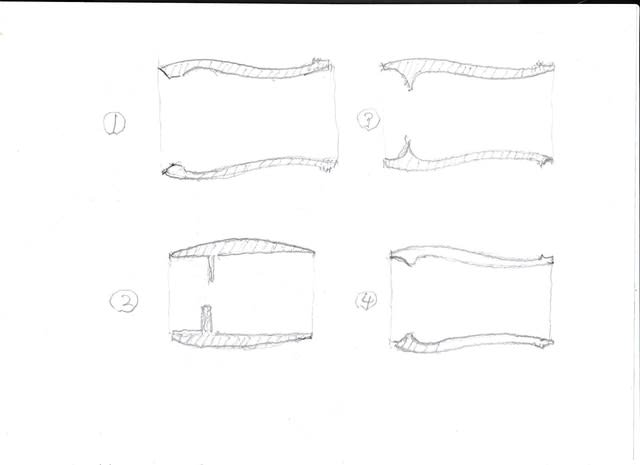

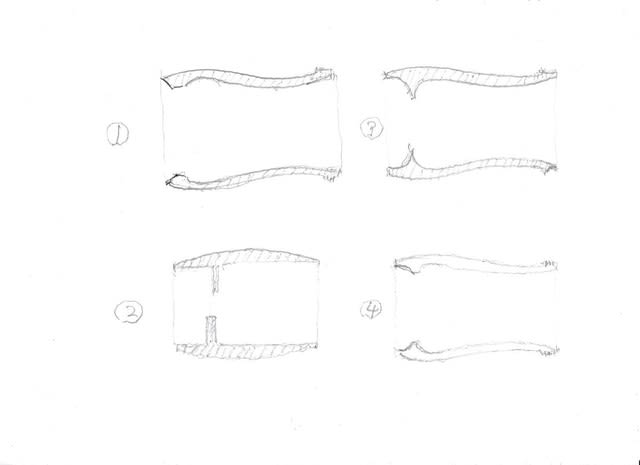

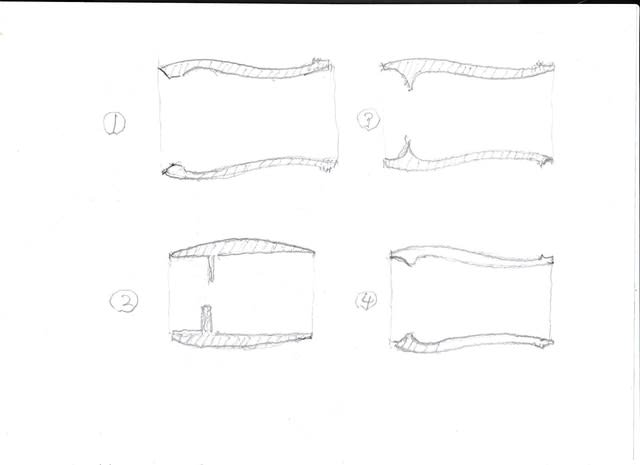

へグムは②番目の形です

このへグムの内部の反射板は自然な竹の節を利用して作られています。

真ん中に30ミリほどの穴があるだけになります。

それでもへグムは高音から低音まで良く鳴り響きます。

通常の二胡は、音が胴の後ろに飛びますね。ですから皆さんで一緒に弾くと、自分の弾いている音が聞こえつらく、

右隣の人の二胡の音がよく聞こえます。

これは実験の価値があるなと、このへグムくらい大きな反射板を二胡の胴に設けました。

それが、3の形です。

一番は蘇州系の構造です。

この蘇州系にしても、内部に小さな反射板はありります。それをより効果的にしたのです。

何人かの中国系の演奏家が現在の西野二胡を見て、

どうやら、中国でもこの形を復活させようとしているという話も漏れ聞こえてきます。、

西野二胡のなりの良さは、この反射板だけではありません。

楽器というのは一部を変えても必ずほかのところに影響が出てきますから、

それを、補正する考えというのが必要なのです。

反射板で音を大きくするだけですと、大変なウルフ音の塊になってしまいかねません。

皮の張り方も考え胴の他の部分の厚みの修正も必要としましたが、

最近作る二胡は大変安定しているようです。

ジャンべといい、へグムといい、そしてジャンベ型の二胡を造った方といい、すごいですね!!

先人の知恵はありがたいことです。

まだまだ改良の余地があるのか、今人工皮CDMににしろ、当初のCDMに戻して、さらに紙の研究も重ねつつあります。

最初のインスピレイションというのは大切ですね。

私は二胡は、太鼓であると考え、10年くらい前にそのベストな構造はどんな形であるのかと考え、

以前、8年ほどの前のブログにも書きましたように、

ジャンべ(アフリカの太鼓の一種)は太鼓としては高い音から低い音まで良く鳴るという事を知り、

それに極力近い形を造ろうとしてきました。

5はジャンべ形です。

以前こういう形の二胡を、中国屋さんのショウホウさんに試作品を見せていただきましたし、また弾いても見ました。

皆さんの中にも中国屋さんで弾いてみた方がいらっしゃるかもしれませんね。

このジャンべの形は内部に音の反射板を設けてある形です。

この形そのものですと、良くは鳴りますが、音色が二胡の音色からはかけ離れてしまうねという事

そして何しろ足の上においても落ち着かない形でした。

そこで、より古い形の二胡に近くしまして、4番目の形にしたのです。

今年に入って、二胡を造り始めたころの楽器を見せてもらう事が多くなり、

その胴の構造が、現在作っている二胡の原型になっていることの確認が取れて驚いています。

この形は、1の絵の蘇州系にも少しだけある、皮のすぐ裏の反射部分をさらに拡大したものです。

これは、一気に高音部の音の鳴りを良くしましたし全体の音の大きさも作り出すことが出来てきました。

今から3年ほど前、韓国のへグムに出会いました。

へグムマニアさんのお陰で、へグムを造ろうと思い立ちその構造を研究しまして現在の西野二胡に発展させたのです。

へグムは②番目の形です

このへグムの内部の反射板は自然な竹の節を利用して作られています。

真ん中に30ミリほどの穴があるだけになります。

それでもへグムは高音から低音まで良く鳴り響きます。

通常の二胡は、音が胴の後ろに飛びますね。ですから皆さんで一緒に弾くと、自分の弾いている音が聞こえつらく、

右隣の人の二胡の音がよく聞こえます。

これは実験の価値があるなと、このへグムくらい大きな反射板を二胡の胴に設けました。

それが、3の形です。

一番は蘇州系の構造です。

この蘇州系にしても、内部に小さな反射板はありります。それをより効果的にしたのです。

何人かの中国系の演奏家が現在の西野二胡を見て、

どうやら、中国でもこの形を復活させようとしているという話も漏れ聞こえてきます。、

西野二胡のなりの良さは、この反射板だけではありません。

楽器というのは一部を変えても必ずほかのところに影響が出てきますから、

それを、補正する考えというのが必要なのです。

反射板で音を大きくするだけですと、大変なウルフ音の塊になってしまいかねません。

皮の張り方も考え胴の他の部分の厚みの修正も必要としましたが、

最近作る二胡は大変安定しているようです。

ジャンべといい、へグムといい、そしてジャンベ型の二胡を造った方といい、すごいですね!!

先人の知恵はありがたいことです。

まだまだ改良の余地があるのか、今人工皮CDMににしろ、当初のCDMに戻して、さらに紙の研究も重ねつつあります。

最初のインスピレイションというのは大切ですね。