本日の山陰は午前中は青空が出ていましたが午後からはほぼ曇りの天気でした

予定外で良かったのは気温が結構上がっていたらしい・・・事ですかね

今年は結構寒かったから少しでも気温が上がるとなんか嬉しく感じてしまいます(笑)

少し前から作っていますナンバー灯ですが・・・なかなか完成という事になりません

今日はナンバー灯のランプのカバーの部分を作ってゆきます

今まで加工しておいた洋白材を突っ切りバイトでカットしています

まあこの作業は寸法を合わせてカットすれば良いのですから簡単な作業ですね

次はカットした材料をリューターにくわえてドリルレースです

回しながらヤスリを当てて削ってゆくアレですよね

先端が丸くなる様に削っています・・・

大体の形状が出来たらヤスリをペーパーに替えて仕上げてゆきます

最初に作った三角形のベースの部分を組み合わせてみましたが・・・

ちょっとバランスが良く無いですね・・・三角形の部品が少し小さい様なのです・・・。

ベースの部分をもう一度作り直します

元になるベース円は同じ大きさなのですが削って三角形にする時の削り込みの量を少し減らしましょう

最初は0.8mmでしたが今回は0.4mmで削ってみます・・・

削ろうとしたら割り出し円テーブルにトラブルが出てしまいました・・・

一度分解してオーバーホールします。

改めて削り直した部品(右側)は最初の物(左側)と比べてやっぱり一回り大きく見えますね。

これくらいの大きさの方が良さそうなんです・・・

それにしても・・・汚い指ですね(笑)

丸い頭の部分にバフがけをしてピカピカに磨いています

磨くとまた雰囲気が変わってきまして・・・少し小さめに見えるのは私だけでしょうか?

そんなに小さくなるほど磨いている訳では有りませんよ

作り直したベース板と組み合わせてみます・・・

なかなか良い感じだな〜

次は照明の丸い部分の加工です

この丸い部分ですが側面の部分が2/5くらいカットしてありましてここに白いレンズが付きます

この内側には白熱電球が付けられていまして白いカバーの内側から光を放ちましてゼッケンを照らしております

最初にフライスでカットした部分だけではレンズの形状が違います

さらにヤスリを使って削り広げます・・・

GCオルソファスト(プラリペアの同等品)をこの削った凹みの部分に盛っています

この樹脂でレンズを表現しようかと言う・・・

再びリューターにくわえてレンズを削ります

ザックリ削ったら今度はコンパウンドを使って磨きましょう・・・金属の部分にも磨き傷が付いていますからコンパウンドを使ってピカピカにします。

再研磨しますと金属の部分はピカピカ樹脂の部分は透明になっています

この透明はちょっと良く無いですね〜

レンズの部分は実車では白く濁った感じなんですね〜

1個だけサンプルを作ってみました・・・

なかなか良い感じではないかと・・・

全部組立ててみました・・・・

ですがまた不満が・・・

どうも良く無いね〜

キットに付いている部品と比べると格段に良くなっているのですが・・・まだ不満なんです

どこがどうダメなのか考える時間が必要なのでこのナンバー灯は少し置いておきまして他の部分を進めましょう

ボディの前側のラジエターのインテークには跳ね石がラジエターに当たるのを防止するためにメッシュがつけられています

キットでもこれは再現されています・・・その部品がこちらです。

エッチング製の部品で一見すっきりとして良い感じなのですが、実はそうもいかないのです

と言うのも根本的にサイズが違っているのです

ライトカバーが付くのでメッシュが少し長すぎるのがわかりますか?

このままではライトカバーを接着する部分が無いのです・・・そしてメッシュ自体の立体感が無いのです

メッシュは針金を編んだものなので独特の凹凸があるのですが・・・このメッシュにはそれが無いのです

仕方がないので作り直しです

枠は0.5mmの真鍮線を使って枠を作ります

枠の接続はハンダ付けではなく銀ローを使ってつけています

真鍮のメッシュに先ほど作った枠をハンダつけします

この真鍮メッシュは真鍮線を編んで作ってありますので立体感は抜群ですね

余分なメッシュをハサミでカットしてペーパーをかけて整えています

一見綺麗な部品ですが・・・

中央下側にほんの少しだけハンダがはみ出していますよね、メッシュの一マス分くらいでしょうか?

枠をハンダつけした時に流れてしまったんでしょう・・・

こんな時にはどの様なリカバリーをするか!?

はい!綺麗になりました

こんな場合ヤスリやペーパーでは綺麗になりません

ではどうしたのか・・・!?

一瞬で綺麗になるのです

使ったのはコレです!

100Vの電化製品のコードです

これにフラックスをつけて熱したハンダゴテとともに患部に当ててハンダを溶かしますと溶けたハンダがコードの銅線の部分に吸い込む様に流れてしまいます

ホームセンターには専用品もあるのですが・・・これの方が安いので・・・(笑)

作ったメッシュをボディに当てて確認します

なかなか良い感じですね〜

そしてその下側にある小さめのインテークにもメッシュをつけておきましょう

キットにはここにメッシュが準備されていないのですが上に有って下側に無いと言うのも少々不思議でしょ?

こちらにもメッシュを準備しておきました

ナンバー灯の完成は明日に持ち越しになってしまいました・・・明日できれば良いのですが・・・どうでしょう??

予定外で良かったのは気温が結構上がっていたらしい・・・事ですかね

今年は結構寒かったから少しでも気温が上がるとなんか嬉しく感じてしまいます(笑)

少し前から作っていますナンバー灯ですが・・・なかなか完成という事になりません

今日はナンバー灯のランプのカバーの部分を作ってゆきます

今まで加工しておいた洋白材を突っ切りバイトでカットしています

まあこの作業は寸法を合わせてカットすれば良いのですから簡単な作業ですね

次はカットした材料をリューターにくわえてドリルレースです

回しながらヤスリを当てて削ってゆくアレですよね

先端が丸くなる様に削っています・・・

大体の形状が出来たらヤスリをペーパーに替えて仕上げてゆきます

最初に作った三角形のベースの部分を組み合わせてみましたが・・・

ちょっとバランスが良く無いですね・・・三角形の部品が少し小さい様なのです・・・。

ベースの部分をもう一度作り直します

元になるベース円は同じ大きさなのですが削って三角形にする時の削り込みの量を少し減らしましょう

最初は0.8mmでしたが今回は0.4mmで削ってみます・・・

削ろうとしたら割り出し円テーブルにトラブルが出てしまいました・・・

一度分解してオーバーホールします。

改めて削り直した部品(右側)は最初の物(左側)と比べてやっぱり一回り大きく見えますね。

これくらいの大きさの方が良さそうなんです・・・

それにしても・・・汚い指ですね(笑)

丸い頭の部分にバフがけをしてピカピカに磨いています

磨くとまた雰囲気が変わってきまして・・・少し小さめに見えるのは私だけでしょうか?

そんなに小さくなるほど磨いている訳では有りませんよ

作り直したベース板と組み合わせてみます・・・

なかなか良い感じだな〜

次は照明の丸い部分の加工です

この丸い部分ですが側面の部分が2/5くらいカットしてありましてここに白いレンズが付きます

この内側には白熱電球が付けられていまして白いカバーの内側から光を放ちましてゼッケンを照らしております

最初にフライスでカットした部分だけではレンズの形状が違います

さらにヤスリを使って削り広げます・・・

GCオルソファスト(プラリペアの同等品)をこの削った凹みの部分に盛っています

この樹脂でレンズを表現しようかと言う・・・

再びリューターにくわえてレンズを削ります

ザックリ削ったら今度はコンパウンドを使って磨きましょう・・・金属の部分にも磨き傷が付いていますからコンパウンドを使ってピカピカにします。

再研磨しますと金属の部分はピカピカ樹脂の部分は透明になっています

この透明はちょっと良く無いですね〜

レンズの部分は実車では白く濁った感じなんですね〜

1個だけサンプルを作ってみました・・・

なかなか良い感じではないかと・・・

全部組立ててみました・・・・

ですがまた不満が・・・

どうも良く無いね〜

キットに付いている部品と比べると格段に良くなっているのですが・・・まだ不満なんです

どこがどうダメなのか考える時間が必要なのでこのナンバー灯は少し置いておきまして他の部分を進めましょう

ボディの前側のラジエターのインテークには跳ね石がラジエターに当たるのを防止するためにメッシュがつけられています

キットでもこれは再現されています・・・その部品がこちらです。

エッチング製の部品で一見すっきりとして良い感じなのですが、実はそうもいかないのです

と言うのも根本的にサイズが違っているのです

ライトカバーが付くのでメッシュが少し長すぎるのがわかりますか?

このままではライトカバーを接着する部分が無いのです・・・そしてメッシュ自体の立体感が無いのです

メッシュは針金を編んだものなので独特の凹凸があるのですが・・・このメッシュにはそれが無いのです

仕方がないので作り直しです

枠は0.5mmの真鍮線を使って枠を作ります

枠の接続はハンダ付けではなく銀ローを使ってつけています

真鍮のメッシュに先ほど作った枠をハンダつけします

この真鍮メッシュは真鍮線を編んで作ってありますので立体感は抜群ですね

余分なメッシュをハサミでカットしてペーパーをかけて整えています

一見綺麗な部品ですが・・・

中央下側にほんの少しだけハンダがはみ出していますよね、メッシュの一マス分くらいでしょうか?

枠をハンダつけした時に流れてしまったんでしょう・・・

こんな時にはどの様なリカバリーをするか!?

はい!綺麗になりました

こんな場合ヤスリやペーパーでは綺麗になりません

ではどうしたのか・・・!?

一瞬で綺麗になるのです

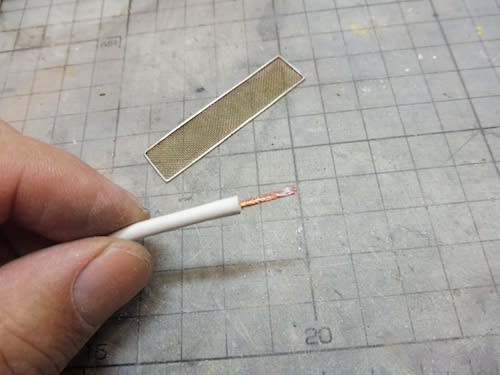

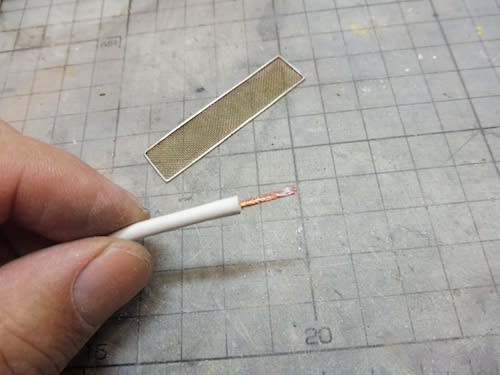

使ったのはコレです!

100Vの電化製品のコードです

これにフラックスをつけて熱したハンダゴテとともに患部に当ててハンダを溶かしますと溶けたハンダがコードの銅線の部分に吸い込む様に流れてしまいます

ホームセンターには専用品もあるのですが・・・これの方が安いので・・・(笑)

作ったメッシュをボディに当てて確認します

なかなか良い感じですね〜

そしてその下側にある小さめのインテークにもメッシュをつけておきましょう

キットにはここにメッシュが準備されていないのですが上に有って下側に無いと言うのも少々不思議でしょ?

こちらにもメッシュを準備しておきました

ナンバー灯の完成は明日に持ち越しになってしまいました・・・明日できれば良いのですが・・・どうでしょう??