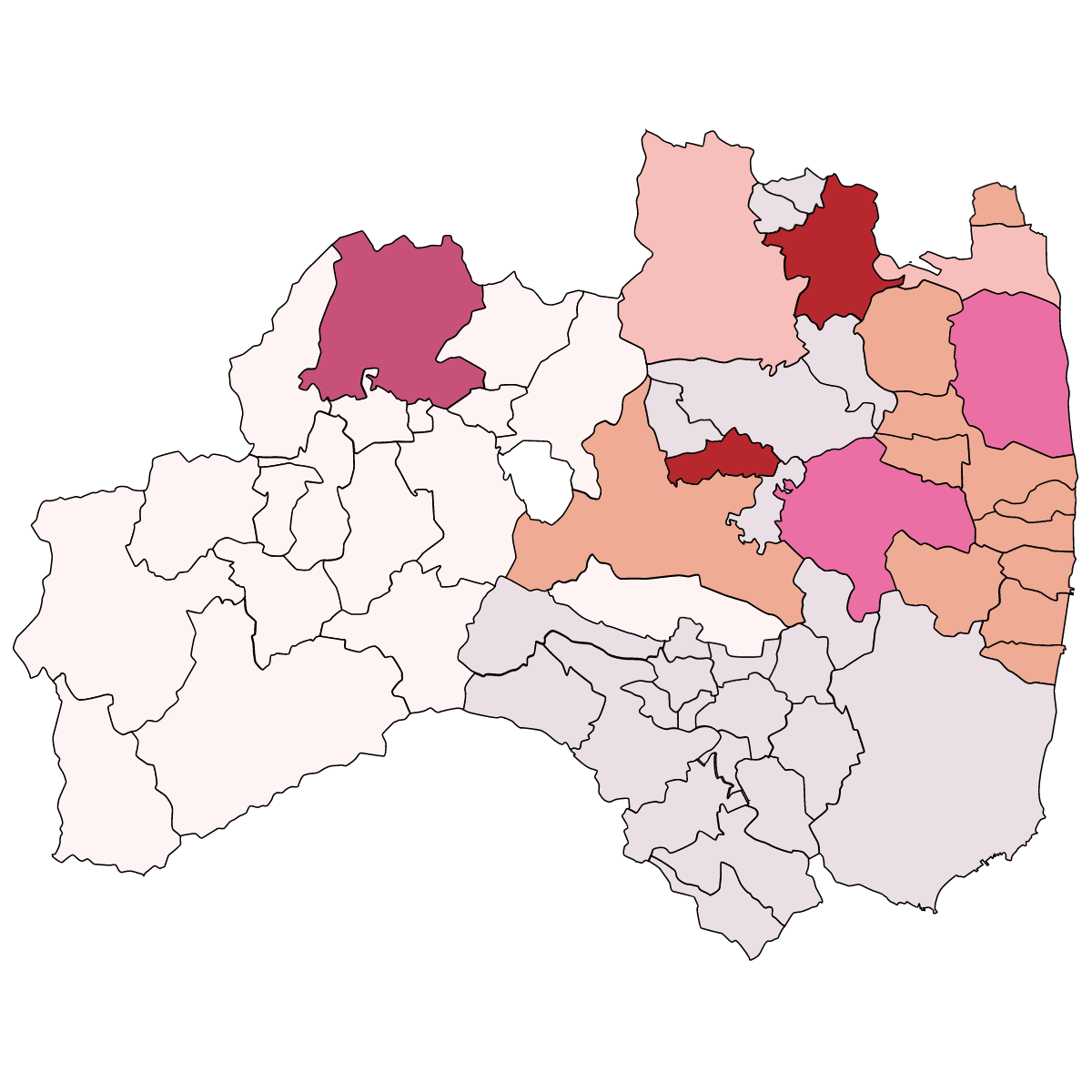

前2つのentry(最後にリンクを列記)の続きで、13市と3地域の郡部との有病率比較をマップ化してみました。同様に「扱い注意」で、今後の推移を観察するために比較可能な形で提示したものであり、何らかの意味が読み取れるかどうかはこの時点ではわかりません。

先行検査①201606追補版

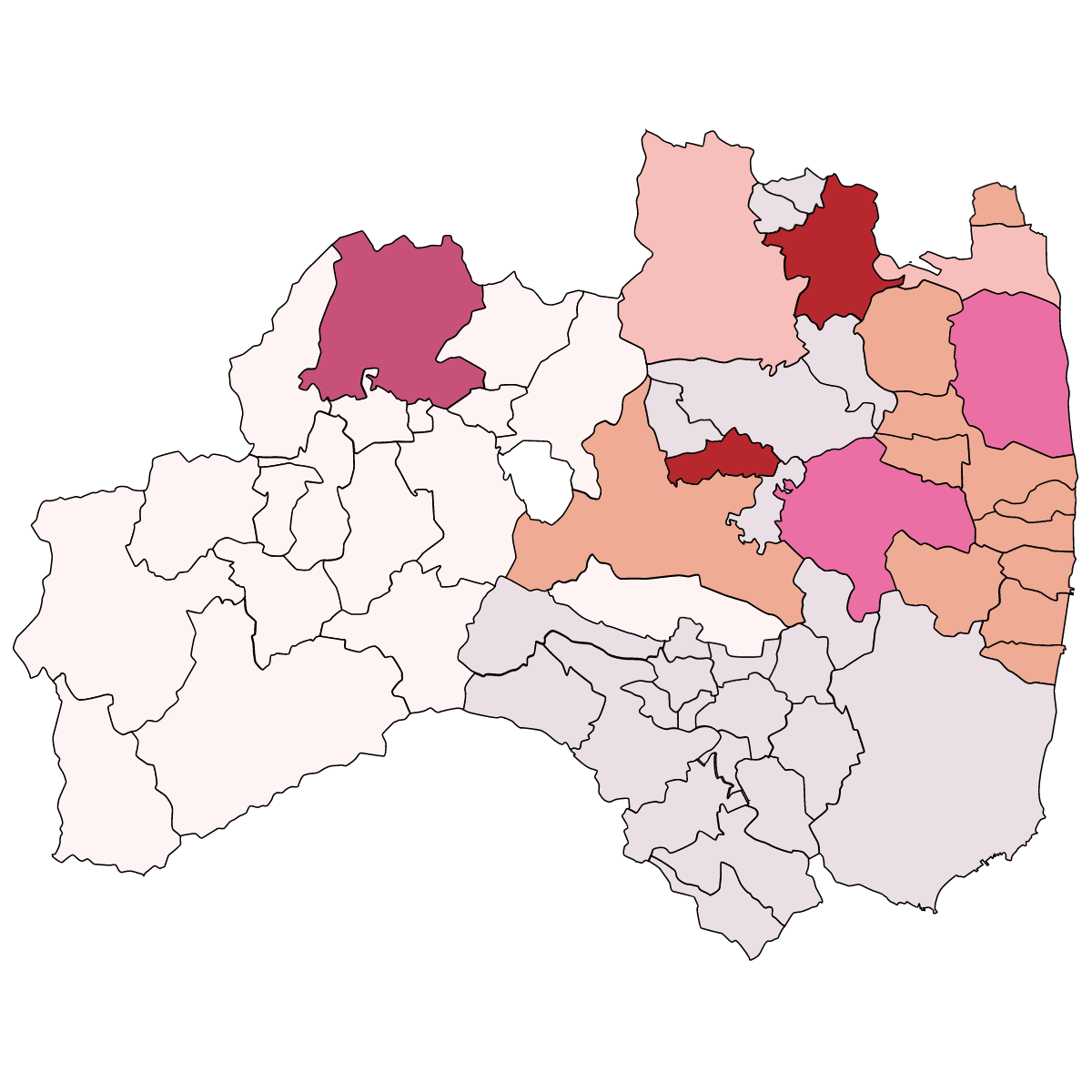

本格検査②201612暫定版

☆注意☆(追記)

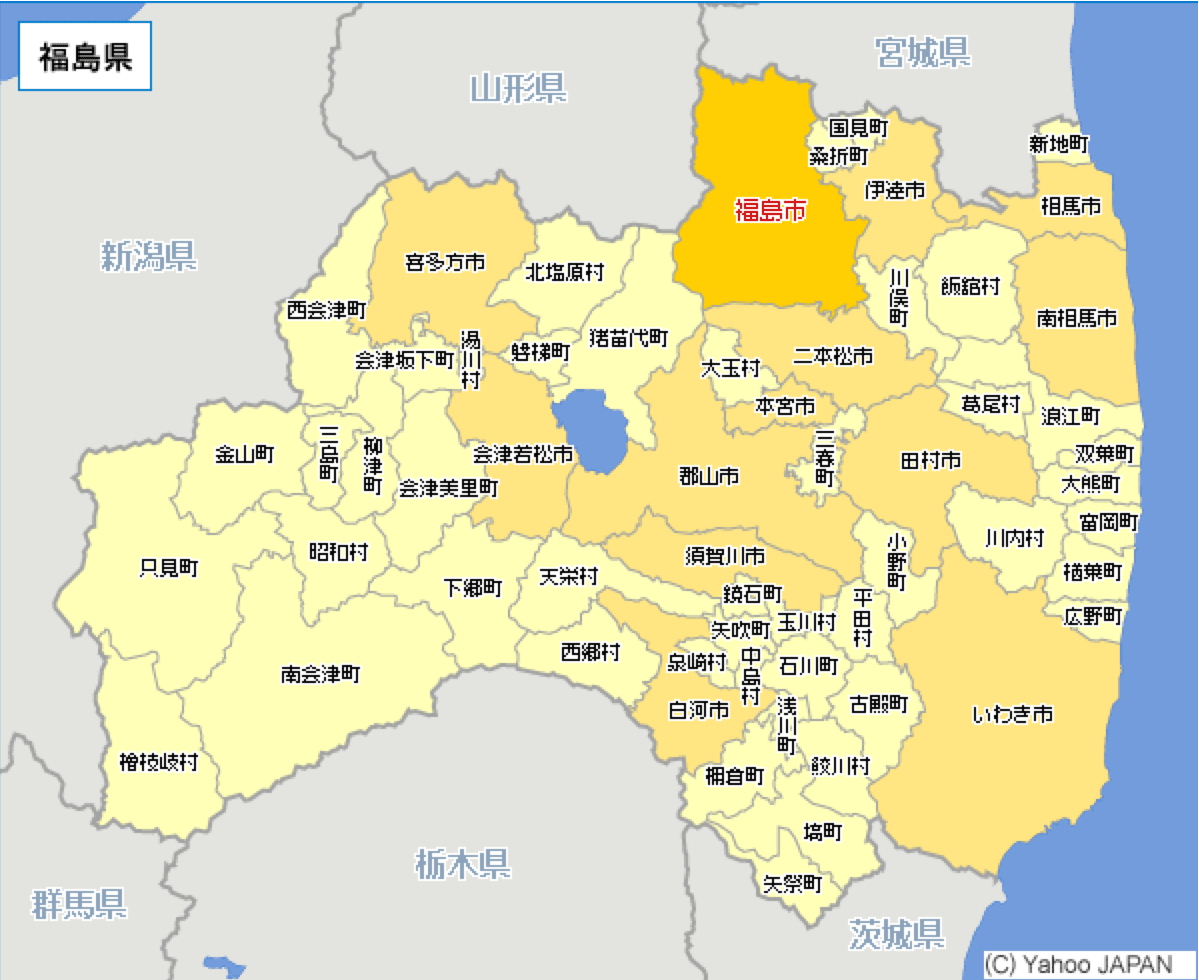

このマップはタイトルおよび前entryで説明したように、13市以外の郡部については浜通り・中通り・会津の3地域で一括して比較しています。マップだけ見て各市町村ごとに色分けしているように誤解することのないようお願いします。市町村名が入っていないので、某所から拝借した地図を参考として載せておきます。(浜通り・中通り・会津の境界は「本格調査②暫定版」で分けられている線です)

有病率(発見率)は10万人あたりの人数で、スクリーニング効果や検査間隔での補正作業を行っていない、そのままの数字です。

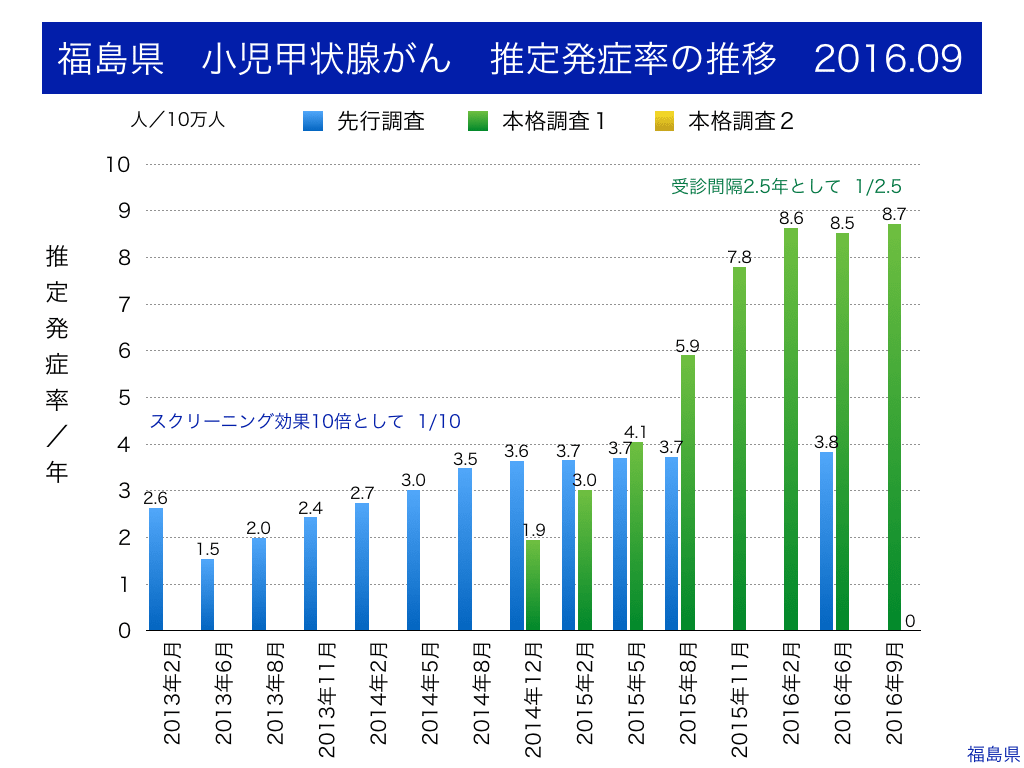

前述のように、先行検査①のスクリーニング効果を10倍、本格検査②を2〜2.5年とすると、本格検査②では1/4に減少していなければならなかったのですが、県全体として先行検査①が38.3、本格検査②は25.1(2016年12月現在)で、受診率で補正すると先行検査①に匹敵する30台に乗ることが予想されます。(※)

色分けは前entryの表に準じていますが、より細分化し、色の違いがわかりやすいように変更しています。

市部・3地域郡部別有病率:先行検査①・本格検査②(10万人あたり)

白 0

桜色 0<

桜鼠 10<

虹色 20<

宍色 30<

赤紫 40<

中紅 50<

茜色 60<

※一次検査

受診者 270,454人

判定 270,431人(99.99%)

二次検査

対象者 2,222人

受診者 1,685人(75.8%)

これらの数字で補正すると推定有病率は33.2となる。

<関連リンク>

福島県の甲状腺がん 二巡目で確定44+疑い24=68人 有病率25.1→推定発症率10.0人/10万人(201612)

2016年12月28日

http://blog.goo.ne.jp/kuba_clinic/e/077c3feb0d7465c3e4e40fb32747baf6

福島県の甲状腺がん(201612)13市と3地域郡部別比較(暫定版)「地域差無し」とは言えない

2016年12月31日

http://blog.goo.ne.jp/kuba_clinic/e/c552065a58e08d9f24e5b199bc6bb170

先行検査①201606追補版

本格検査②201612暫定版

☆注意☆(追記)

このマップはタイトルおよび前entryで説明したように、13市以外の郡部については浜通り・中通り・会津の3地域で一括して比較しています。マップだけ見て各市町村ごとに色分けしているように誤解することのないようお願いします。市町村名が入っていないので、某所から拝借した地図を参考として載せておきます。(浜通り・中通り・会津の境界は「本格調査②暫定版」で分けられている線です)

有病率(発見率)は10万人あたりの人数で、スクリーニング効果や検査間隔での補正作業を行っていない、そのままの数字です。

前述のように、先行検査①のスクリーニング効果を10倍、本格検査②を2〜2.5年とすると、本格検査②では1/4に減少していなければならなかったのですが、県全体として先行検査①が38.3、本格検査②は25.1(2016年12月現在)で、受診率で補正すると先行検査①に匹敵する30台に乗ることが予想されます。(※)

色分けは前entryの表に準じていますが、より細分化し、色の違いがわかりやすいように変更しています。

市部・3地域郡部別有病率:先行検査①・本格検査②(10万人あたり)

白 0

桜色 0<

桜鼠 10<

虹色 20<

宍色 30<

赤紫 40<

中紅 50<

茜色 60<

※一次検査

受診者 270,454人

判定 270,431人(99.99%)

二次検査

対象者 2,222人

受診者 1,685人(75.8%)

これらの数字で補正すると推定有病率は33.2となる。

<関連リンク>

福島県の甲状腺がん 二巡目で確定44+疑い24=68人 有病率25.1→推定発症率10.0人/10万人(201612)

2016年12月28日

http://blog.goo.ne.jp/kuba_clinic/e/077c3feb0d7465c3e4e40fb32747baf6

福島県の甲状腺がん(201612)13市と3地域郡部別比較(暫定版)「地域差無し」とは言えない

2016年12月31日

http://blog.goo.ne.jp/kuba_clinic/e/c552065a58e08d9f24e5b199bc6bb170