昨日掲載した、

福島県の甲状腺がん:市部比較:先行[本宮>二本松>白河]、本格[伊達>本宮>南相馬] 2016年02月19日

http://blog.goo.ne.jp/kuba_clinic/e/7070502417fa10c1e1c78963b03b8468

の続きですが、本格調査ではかなり心配な地図が出来つつあります。

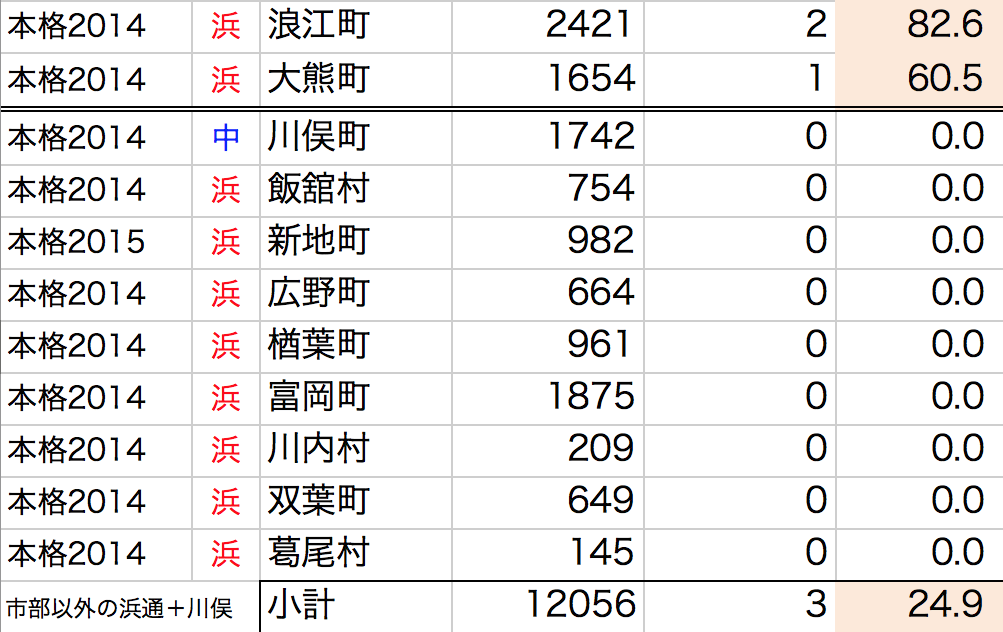

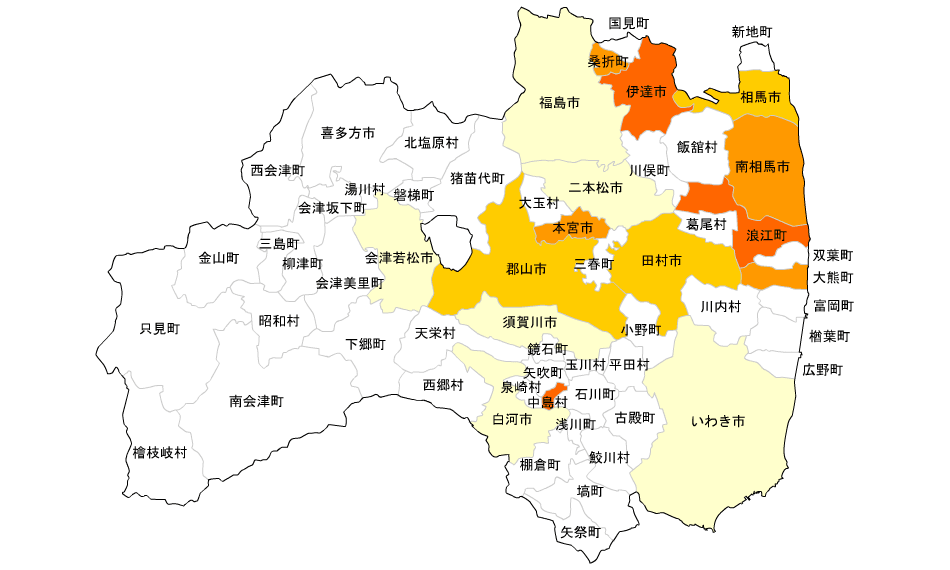

本格調査(2016年2月発表時点まで)

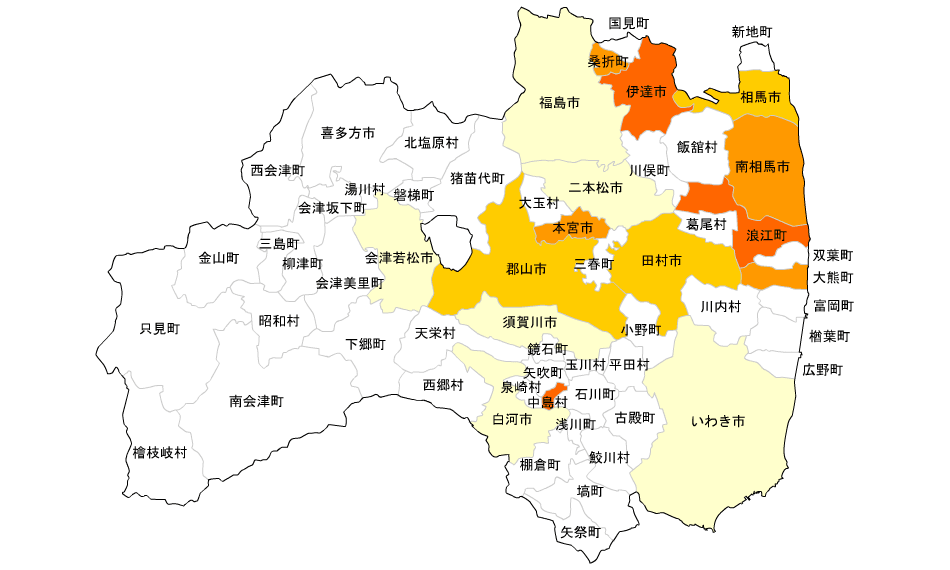

先行調査(2015年8月発表確定版)

地図上の色分けは、それぞれ県平均(先行調査37.3人、本格調査21.6人/10万人あたり)を基準として「何倍の範囲か」で区分してあります。

3 ≦ 濃いオレンジ色

2 ≦ < 3 薄いオレンジ色

1 ≦ < 2 山吹色

0 < < 1 クリーム色

0 白色

本格調査は、一次受診率が62%、一次判定率が93.0%、二次受診率が64.4%(特に2015年度は32.6%)の段階ですから、まだ中通り・会津のデータが今後加わってくることになりますが、おおよその傾向はこの段階で見えてきたと言えるのではないか。。

先行調査では、小さな町村(川内村、川俣村、大玉村、平田村、湯川村など)で一人二人検出されると大きく頻度が上昇するので、かなりバラつきがありますが、これらの濃い色の町村を差し引いて眺めてみると、やはり浜通りと中通りの市町村に分布している傾向が見えてくるのかもしれません。この段階で地域差をはっきりと言うことは難しいと思いますが、その後のデータと比較するための基礎資料として残しておきます。

なお、同じような地図をネット上で掲載しているサイトがあるかと思いますが、先行調査と本格調査の患者数を「足して」マップに色分けしているために、上記のような変化が見えないものになっています。

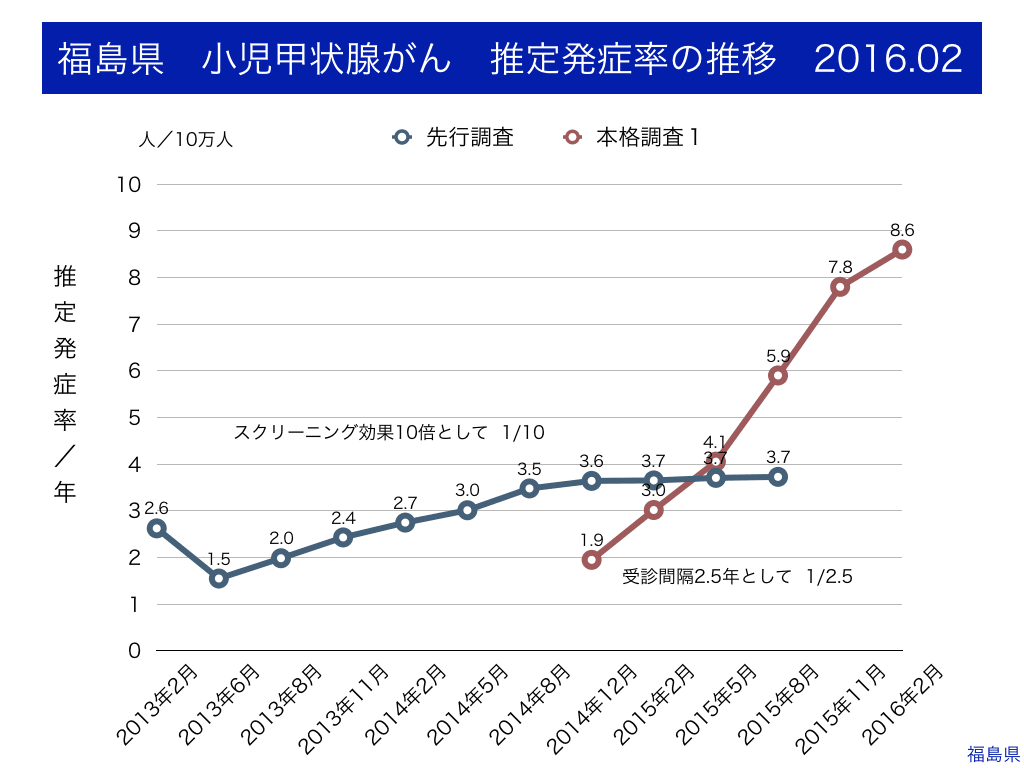

一昨日(2/17)にも同じことを書きましたが、両調査の結果は「足す」のではなく「割る」(増減を比較する)ことが肝要です。

福島県の甲状腺がん:市部比較:先行[本宮>二本松>白河]、本格[伊達>本宮>南相馬] 2016年02月19日

http://blog.goo.ne.jp/kuba_clinic/e/7070502417fa10c1e1c78963b03b8468

の続きですが、本格調査ではかなり心配な地図が出来つつあります。

本格調査(2016年2月発表時点まで)

先行調査(2015年8月発表確定版)

地図上の色分けは、それぞれ県平均(先行調査37.3人、本格調査21.6人/10万人あたり)を基準として「何倍の範囲か」で区分してあります。

3 ≦ 濃いオレンジ色

2 ≦ < 3 薄いオレンジ色

1 ≦ < 2 山吹色

0 < < 1 クリーム色

0 白色

本格調査は、一次受診率が62%、一次判定率が93.0%、二次受診率が64.4%(特に2015年度は32.6%)の段階ですから、まだ中通り・会津のデータが今後加わってくることになりますが、おおよその傾向はこの段階で見えてきたと言えるのではないか。。

先行調査では、小さな町村(川内村、川俣村、大玉村、平田村、湯川村など)で一人二人検出されると大きく頻度が上昇するので、かなりバラつきがありますが、これらの濃い色の町村を差し引いて眺めてみると、やはり浜通りと中通りの市町村に分布している傾向が見えてくるのかもしれません。この段階で地域差をはっきりと言うことは難しいと思いますが、その後のデータと比較するための基礎資料として残しておきます。

なお、同じような地図をネット上で掲載しているサイトがあるかと思いますが、先行調査と本格調査の患者数を「足して」マップに色分けしているために、上記のような変化が見えないものになっています。

一昨日(2/17)にも同じことを書きましたが、両調査の結果は「足す」のではなく「割る」(増減を比較する)ことが肝要です。