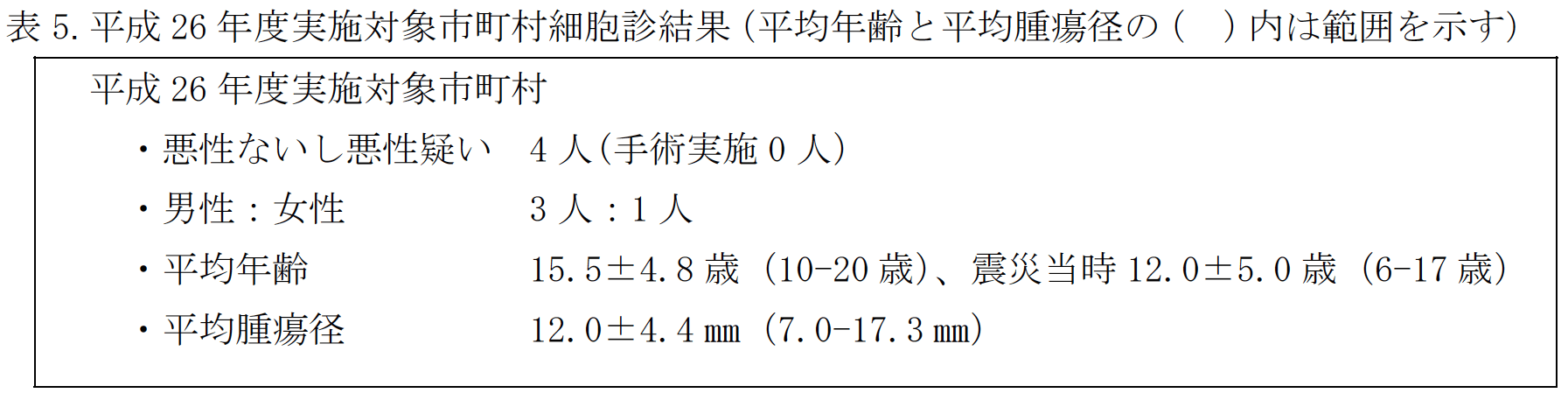

まず、だいぶ前に確認した事項。細胞診での甲状腺がん「疑い」例というのは、まず全例「甲状腺がん」だと考えて間違いない。

だから、前回「疑い」4人から、今回「確定」1人+「疑い」7人になったことについては、現象として新しい事件や発見があったわけではない。問題は数字の比較。

この作業は好んでやっているわけではないけど、誰もやらないので自分で確認するしかない。

できるだけ簡単に。。

(多分今回もわからないことはわからないという結論になるとは思うが)

(表は右クリックまたはcontrol+クリック(Mac)で別ウインドウまたはタブに拡大表示してください)

数字で確認。

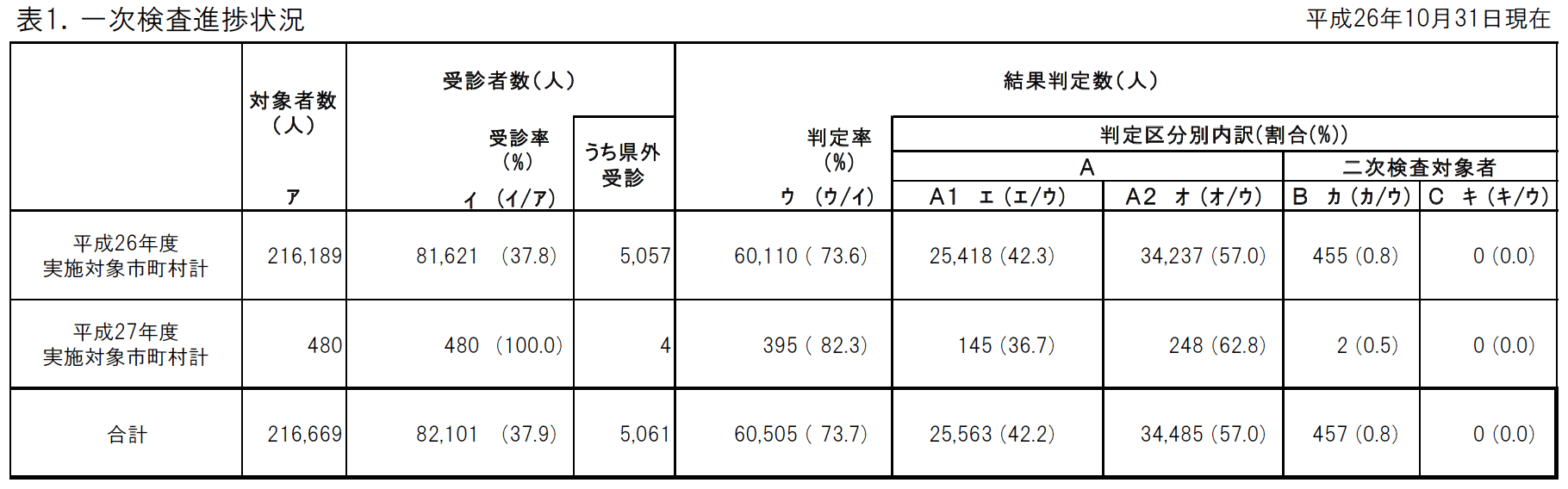

表の一番上、切れてるけど「合計」の欄が、2014年12月時点での「先行調査」。

赤く塗りつぶした「有病率」(スクリーニング効果を考慮しない数字)が比較する数字。

2014年12月が10万人あたり36.4人、今回(2015年2月)は36.5人。

甲状腺がんの確定例が84人から86人に増えて、「確定+疑い」は108人から109人に増えた。

このあたりは、今後も疑い→確定例が増えるとは思うが、全体としてはあまり変わらない。

これをベースとしてみる。

(それが妥当かどうかは別として)

問題の2巡目の「本格調査」。

一次受診者は8万人から10万人に増えて、BC判定、二次受診者、細胞診実施者もそれぞれ増えて、結果として、甲状腺がんは「疑い4人」から「確定1人+疑い7人」に増えた。

赤い部分の有病率(一次受診者を分母として10万人あたり何人になるかという単純計算)は、

2014年12月 4.9人

2015年2月 7.5人

と増えているように見える。

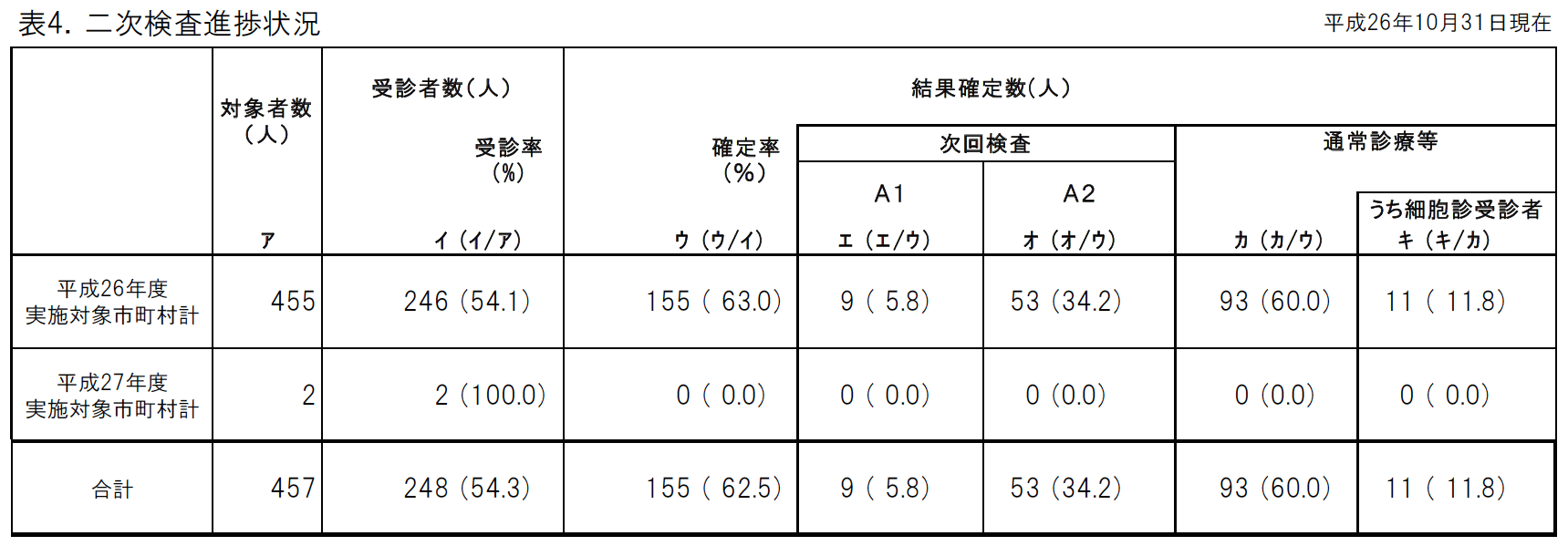

欄外の数字は、一次判定確定者を分母として、BC判定者中の二次受診者の割合を掛けた数字、だったはず。

12.2→17.2 これも増加。

水色の、二次受診者中の割合でも、

2014年12月 1.6%

2015年2月 2.1%

と微増傾向に見える。

スクリーニング効果の復習。

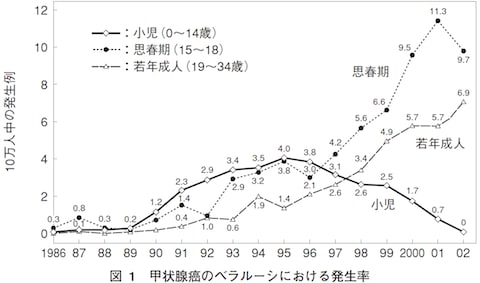

先行調査が「10年分をかき集めた」結果なら、発症率は計算上の有病率の1/10になり、3.6人/10万人となる。

これでもベラルーシの90年代半ばに相当する数字であるというのが懸念材料。

先行調査が10年分かき集めて、その後増加していないなら、本格調査はその1/10になるはず。

実際には、

先行調査 36.5人/10万人

本格調査 7.5人/10万人(まだ未確定の数字)

1/10はとっくに超えている。1/5かそれ以上。

これをどう解釈していいのか、まだわかりません。

「先行調査も多発、本格調査も多発」というのがキケン派の主張。

「先行調査」が「スクリーニング効果10年分」としても「多発である」と仮定する。

そうすると、「本格調査」では「先行調査のスクリーニング効果10年分」より上回って更に多発だという論理になる。

これは数字ではそうなっている。

「先行調査」は「スクリーニング効果10年分」なので「多発ではない」という医大や県の判断で考えると、

「本格調査」では「先行調査のスクリーニング効果10年分」より上回っているので、

「先行調査」の甲状腺がんは原発事故の影響じゃないが、

「本格調査」の甲状腺がんは原発事故の影響の可能性が考えられる、

と言うことができる。

(県や医大は相変わらず先行調査での「見逃し」と主張してるが)

ここで、資料の中で見てもわけのわからない表を、ざっくりまとめて単純化してみた。

今回BC判定だった611人のうち、

147人は先行調査でもBC判定

441人は先行調査ではA判定 *1

逆に、先行調査でBC判定だった261人のうち、

147人は本格調査でもBC判定

114人は本格調査ではA判定になっている *2

*2の114人は、小さくなったのかもしれないし、先行調査で過大評価だったのかもしれない。

*1の441人は、大きくなったのかもしれないし、先行調査で過少評価(見逃し)だったのかもしれない。

これはいずれも当然起こり得るもの。

ただし、*1の441人が全て見逃しだったと考えるのは全く科学的ではない。

今回の8例のうち、どれが見逃しで、どれが2年~3年のうちに増大したのかは判断できないけれども、全例見逃しであると考えること自体は間違いと断定できる。

今回も結論はわかりません。

少なくとも2巡目のデータが出揃うまでは。

増えている可能性は、当然あると思いますが。

だから、前回「疑い」4人から、今回「確定」1人+「疑い」7人になったことについては、現象として新しい事件や発見があったわけではない。問題は数字の比較。

この作業は好んでやっているわけではないけど、誰もやらないので自分で確認するしかない。

できるだけ簡単に。。

(多分今回もわからないことはわからないという結論になるとは思うが)

(表は右クリックまたはcontrol+クリック(Mac)で別ウインドウまたはタブに拡大表示してください)

数字で確認。

表の一番上、切れてるけど「合計」の欄が、2014年12月時点での「先行調査」。

赤く塗りつぶした「有病率」(スクリーニング効果を考慮しない数字)が比較する数字。

2014年12月が10万人あたり36.4人、今回(2015年2月)は36.5人。

甲状腺がんの確定例が84人から86人に増えて、「確定+疑い」は108人から109人に増えた。

このあたりは、今後も疑い→確定例が増えるとは思うが、全体としてはあまり変わらない。

これをベースとしてみる。

(それが妥当かどうかは別として)

問題の2巡目の「本格調査」。

一次受診者は8万人から10万人に増えて、BC判定、二次受診者、細胞診実施者もそれぞれ増えて、結果として、甲状腺がんは「疑い4人」から「確定1人+疑い7人」に増えた。

赤い部分の有病率(一次受診者を分母として10万人あたり何人になるかという単純計算)は、

2014年12月 4.9人

2015年2月 7.5人

と増えているように見える。

欄外の数字は、一次判定確定者を分母として、BC判定者中の二次受診者の割合を掛けた数字、だったはず。

12.2→17.2 これも増加。

水色の、二次受診者中の割合でも、

2014年12月 1.6%

2015年2月 2.1%

と微増傾向に見える。

スクリーニング効果の復習。

先行調査が「10年分をかき集めた」結果なら、発症率は計算上の有病率の1/10になり、3.6人/10万人となる。

これでもベラルーシの90年代半ばに相当する数字であるというのが懸念材料。

先行調査が10年分かき集めて、その後増加していないなら、本格調査はその1/10になるはず。

実際には、

先行調査 36.5人/10万人

本格調査 7.5人/10万人(まだ未確定の数字)

1/10はとっくに超えている。1/5かそれ以上。

これをどう解釈していいのか、まだわかりません。

「先行調査も多発、本格調査も多発」というのがキケン派の主張。

「先行調査」が「スクリーニング効果10年分」としても「多発である」と仮定する。

そうすると、「本格調査」では「先行調査のスクリーニング効果10年分」より上回って更に多発だという論理になる。

これは数字ではそうなっている。

「先行調査」は「スクリーニング効果10年分」なので「多発ではない」という医大や県の判断で考えると、

「本格調査」では「先行調査のスクリーニング効果10年分」より上回っているので、

「先行調査」の甲状腺がんは原発事故の影響じゃないが、

「本格調査」の甲状腺がんは原発事故の影響の可能性が考えられる、

と言うことができる。

(県や医大は相変わらず先行調査での「見逃し」と主張してるが)

ここで、資料の中で見てもわけのわからない表を、ざっくりまとめて単純化してみた。

今回BC判定だった611人のうち、

147人は先行調査でもBC判定

441人は先行調査ではA判定 *1

逆に、先行調査でBC判定だった261人のうち、

147人は本格調査でもBC判定

114人は本格調査ではA判定になっている *2

*2の114人は、小さくなったのかもしれないし、先行調査で過大評価だったのかもしれない。

*1の441人は、大きくなったのかもしれないし、先行調査で過少評価(見逃し)だったのかもしれない。

これはいずれも当然起こり得るもの。

ただし、*1の441人が全て見逃しだったと考えるのは全く科学的ではない。

今回の8例のうち、どれが見逃しで、どれが2年~3年のうちに増大したのかは判断できないけれども、全例見逃しであると考えること自体は間違いと断定できる。

今回も結論はわかりません。

少なくとも2巡目のデータが出揃うまでは。

増えている可能性は、当然あると思いますが。