これまで何度も出した数字ですが、福島県の甲状腺がん検診は、概算で「スクリーニング効果10年として発症率が10万人あたり3人程度」を目安にしながら推移を見ていく必要があるとお伝えしました。それが「多発」なのかどうかは別として。

前回お伝えしたのは、

福島の甲状腺がん「確定32+疑い42=74名」 3年目は低くなりそうだが、懸念材料にも… 2014年03月06日

ここで使ったエクセルの表に、スクリーニング効果「なし」~30年までの試算を追加してみました。上段は福島県(2月発表)、下段は福島県外3市(2012年実施、2014年3月二次検診結果発表)。

福島県外3市についてはFacebookのこのページに表を短報で載せました。上記の表の左半分です。

発症率(=現在の発見率(有病率)/スクリーニング効果の年数)は、

「なし」なら 27.5人/10万人

10年なら 2.7人/10万人

20年なら 1.4人/10万人

30年なら 0.9人/10万人

(18歳未満の検査なので最年長でも21歳ですから、20年以上は計算上の架空の数字になりますが)

福島県外3市のデータは甲状腺がんが1例という数なので、直接の比較はできませんが、福島県と桁は同じでやや低め。(1人違うとゼロか倍かという世界ですから、桁での比較を目安としてする程度の参考データとして)

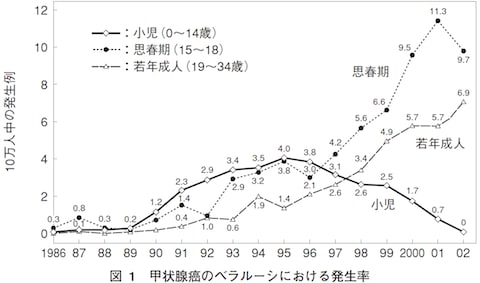

比較として、

1)従来言われていた「百万人に1-2人」は 0.1-0.2人/10万人

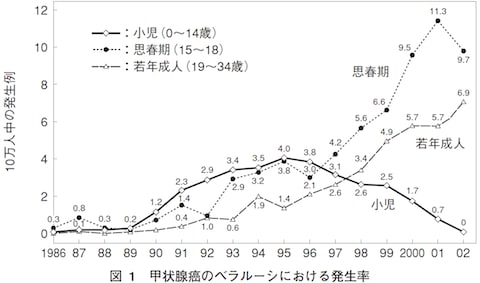

2)ベラルーシの90年代前半は 1-3人/10万人

1)の「0.1-0.2人/10万人」を「スクリーニング効果なし」の27.5人と比較すると「100倍とか200倍」という数字が出て来ますが、これは殆どあり得ない話。「脱原発派」と称する人たちが「100倍も多発」などと言って騒ぐのは、本当に脱原発を進めたい人たちにとって迷惑でしかない。

一方、スクリーニング効果を30年まで引っ張っみても「0.9人/10万人」であり、やっと「0.1-0.2人/10万人」と同じ桁まで下がるけど、それでも5~10倍高い。スクリーニング効果だから心配ないという説明は、この簡単な計算を示してからにすべき。(それで納得が得られるかどうか)

現在の福島の「スクリーニング効果10年として2.7人/10万人」という数字がベラルーシの90年代初期の「1-3人/10万人」とほぼ同じ(しかも福島県外の数字とも桁が同じ)ということをどう解釈すべきか。

ベラルーシのグラフを再掲しておく。小児の甲状腺がんはなくなったのではなく、年齢層が思春期、若年成人に持ち上がって、増え続けている。

「スクリーニング効果派」は、ベラルーシが多発であって、福島は10倍多く検出しているだけと言いたいらしいが、10で割ってもベラルーシと同じということは、現在の検診は二桁(100倍)くらい多く(=不必要に)検出している可能性があり、「検診不必要派」と同じということになる。

それなら本当に不必要なのか。

1人の悪性のがんを発見するために、9人、あるいは99人に針を刺したり手術で摘出していると言えるのか。

その1人と残りの9人、あるいは99人を臨床的に区別できるのか。

出来ないなら同じポリシーで細胞診や手術を実施しなければかえって不安が広がるだけではないか。

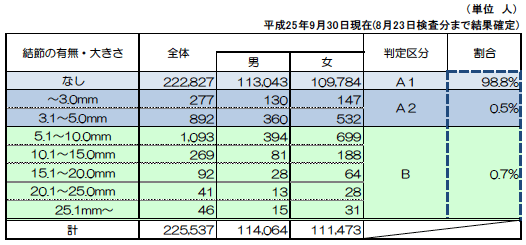

一番下に、2月発表のデータから結節の大きさの分布の表とグラフを掲載しておく。このように連続している分布の場合は、正常と異常の境目に線を入れられないので、中間域では一例ごとに判断していくことになるが、20mm以上で区切ってみても103例もいることに改めて驚かされる。

甲状腺がんは確定32+疑い42=74名。

(この74名の大きさの分布は記載されていない)

20mm=2cmもある結節であれば、別に高精細の超音波だから見つかったというわけではなく、視診や触診でも容易に確認できる大きさであり、臨床的に発見される甲状腺がん(結節)の診断・治療指針に従って同じ扱いをするのが普通だ。

検診不必要派の意見は結果としてはその可能性が否定できないにしても、臨床的には採用することなど不可能。

問題となっている相矛盾する所見は

1)ベラルーシとの比較(上記)では、スクリーニング効果は10年では説明できず、30年以上を想定しなければ成り立ちそうにない。

2)現在実施されている3年目の数字が1・2年目を下回りそうなのは懸念すべきデータ(3年目が低いなら1・2年目は多発という判断になってしまう)。

3)福島県外3市の数字が福島県と同じ桁に入っていることは楽観論を許す部分もあるかとは思う(が、粗すぎて単純に比較できない)。

これらを一元的に説明できる解釈は私にはわかりません。

こういったモヤモヤする葛藤を表明している人を見つけられないは、私の思考回路がどこか間違っているせいか。皆さんの頭がいいのか。私の頭が悪いのか。

(多発、心配ない、検査不要の)どの立場も現段階では支持できません。

(訂正)前に「スクリーニング効果が10年なら二巡目から1/10に低下しなければならない」と書きましたが、同一地域の検査は一巡で3年ごとなので、1/3に下がるかどうかが目安となるかと思います。

前回お伝えしたのは、

福島の甲状腺がん「確定32+疑い42=74名」 3年目は低くなりそうだが、懸念材料にも… 2014年03月06日

ここで使ったエクセルの表に、スクリーニング効果「なし」~30年までの試算を追加してみました。上段は福島県(2月発表)、下段は福島県外3市(2012年実施、2014年3月二次検診結果発表)。

福島県外3市についてはFacebookのこのページに表を短報で載せました。上記の表の左半分です。

発症率(=現在の発見率(有病率)/スクリーニング効果の年数)は、

「なし」なら 27.5人/10万人

10年なら 2.7人/10万人

20年なら 1.4人/10万人

30年なら 0.9人/10万人

(18歳未満の検査なので最年長でも21歳ですから、20年以上は計算上の架空の数字になりますが)

福島県外3市のデータは甲状腺がんが1例という数なので、直接の比較はできませんが、福島県と桁は同じでやや低め。(1人違うとゼロか倍かという世界ですから、桁での比較を目安としてする程度の参考データとして)

比較として、

1)従来言われていた「百万人に1-2人」は 0.1-0.2人/10万人

2)ベラルーシの90年代前半は 1-3人/10万人

1)の「0.1-0.2人/10万人」を「スクリーニング効果なし」の27.5人と比較すると「100倍とか200倍」という数字が出て来ますが、これは殆どあり得ない話。「脱原発派」と称する人たちが「100倍も多発」などと言って騒ぐのは、本当に脱原発を進めたい人たちにとって迷惑でしかない。

一方、スクリーニング効果を30年まで引っ張っみても「0.9人/10万人」であり、やっと「0.1-0.2人/10万人」と同じ桁まで下がるけど、それでも5~10倍高い。スクリーニング効果だから心配ないという説明は、この簡単な計算を示してからにすべき。(それで納得が得られるかどうか)

現在の福島の「スクリーニング効果10年として2.7人/10万人」という数字がベラルーシの90年代初期の「1-3人/10万人」とほぼ同じ(しかも福島県外の数字とも桁が同じ)ということをどう解釈すべきか。

ベラルーシのグラフを再掲しておく。小児の甲状腺がんはなくなったのではなく、年齢層が思春期、若年成人に持ち上がって、増え続けている。

「スクリーニング効果派」は、ベラルーシが多発であって、福島は10倍多く検出しているだけと言いたいらしいが、10で割ってもベラルーシと同じということは、現在の検診は二桁(100倍)くらい多く(=不必要に)検出している可能性があり、「検診不必要派」と同じということになる。

それなら本当に不必要なのか。

1人の悪性のがんを発見するために、9人、あるいは99人に針を刺したり手術で摘出していると言えるのか。

その1人と残りの9人、あるいは99人を臨床的に区別できるのか。

出来ないなら同じポリシーで細胞診や手術を実施しなければかえって不安が広がるだけではないか。

一番下に、2月発表のデータから結節の大きさの分布の表とグラフを掲載しておく。このように連続している分布の場合は、正常と異常の境目に線を入れられないので、中間域では一例ごとに判断していくことになるが、20mm以上で区切ってみても103例もいることに改めて驚かされる。

甲状腺がんは確定32+疑い42=74名。

(この74名の大きさの分布は記載されていない)

20mm=2cmもある結節であれば、別に高精細の超音波だから見つかったというわけではなく、視診や触診でも容易に確認できる大きさであり、臨床的に発見される甲状腺がん(結節)の診断・治療指針に従って同じ扱いをするのが普通だ。

検診不必要派の意見は結果としてはその可能性が否定できないにしても、臨床的には採用することなど不可能。

問題となっている相矛盾する所見は

1)ベラルーシとの比較(上記)では、スクリーニング効果は10年では説明できず、30年以上を想定しなければ成り立ちそうにない。

2)現在実施されている3年目の数字が1・2年目を下回りそうなのは懸念すべきデータ(3年目が低いなら1・2年目は多発という判断になってしまう)。

3)福島県外3市の数字が福島県と同じ桁に入っていることは楽観論を許す部分もあるかとは思う(が、粗すぎて単純に比較できない)。

これらを一元的に説明できる解釈は私にはわかりません。

こういったモヤモヤする葛藤を表明している人を見つけられないは、私の思考回路がどこか間違っているせいか。皆さんの頭がいいのか。私の頭が悪いのか。

(多発、心配ない、検査不要の)どの立場も現段階では支持できません。

(訂正)前に「スクリーニング効果が10年なら二巡目から1/10に低下しなければならない」と書きましたが、同一地域の検査は一巡で3年ごとなので、1/3に下がるかどうかが目安となるかと思います。