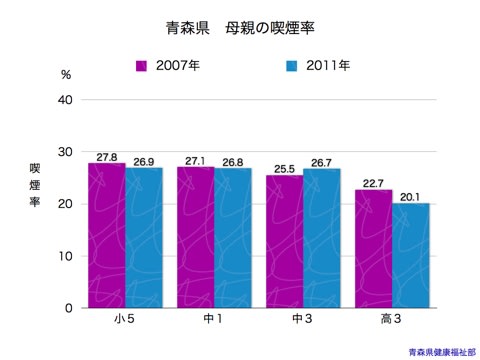

報道にあった青森県実施の小中高生喫煙率調査(2007年に引き続き2回目)の報告書コピーを入手したので、主要なデータだけグラフ化してみました。報告書のPDFは県のHPに掲載するよう要望しておきましたので、近日中に入手できるはずです。

1) 青森県 小中高生の喫煙経験率 2007年

前回の喫煙経験率(現在喫煙している人と過去に喫煙したことのある人の合計)は、高3男子が30.8%、男女合計で25%と高く、学年が進むにつれて直線的に増加していました。

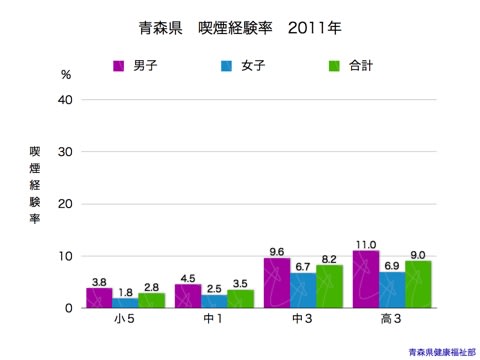

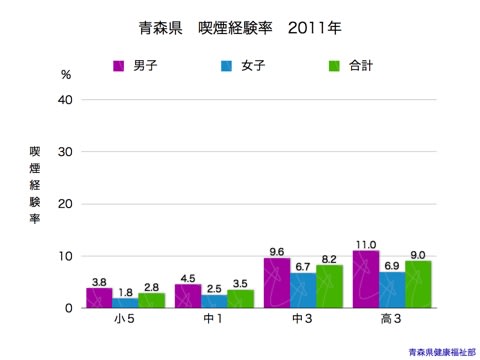

2) 青森県 小中高生の喫煙経験率 2011年

同じスケールでプロットすると、今回特に中3、高3で大きく低下し、特に中3と高3の間での上昇が軽度であること(高校に入ってから新たに吸い始める人が少なかったこと)がわかります。

3) 喫煙経験率 男子 2007年と2011年の比較

同じデータを男子で比較してみると、高3では約1/3に低下しています。逆に、小5と中1では低下傾向は明らかではなく、低年齢層での喫煙防止が課題と言えそうです。

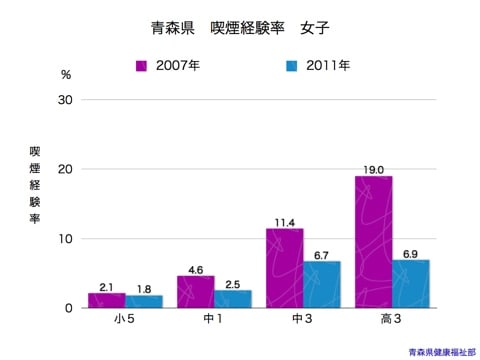

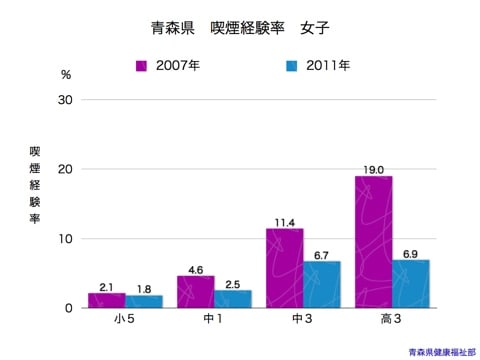

4) 喫煙経験率 女子 2007年と2011年の比較

女子も同様で、高3では約1/3になっています。グラフのスケールが30%までですから男子より拡大した形になっています。同じように小5、中1での低下傾向はあまり目立ちません。

5) 喫煙経験率 男女合計 2007年と2011年の比較

男女合計です。県の報告書によると、中1、中3、高3では統計学的に有意に減少していました。

この後、報告書には喫煙習慣者の喫煙頻度、タバコの本数、初めて吸った時期、きっかけなどが掲載されていますがここでは省略します。

タバコの入手先は学年別に前回調査と比較していますが、小5・中1では自宅が主で、学年が進むにつれて友人からが多くなり、前回高かった自動販売機は確かに減少してはいるものの、高3では18%も購入しています。タバコ屋、コンビニから直接買っている子も多く、販売業のモラルが厳しく問われます。この項目は、PDFが入手できたら切り取って掲載したいと思います。新聞記事を掲載しておきます。

--------------------------------------------------------

県の児童生徒 喫煙・飲酒調査/経験率ダウン/値上げ、確認厳格化背景?(2012年3月30日)

県は29日、2011年度の県内公立小・中・高等学校児童生徒の喫煙・飲酒状況調査の結果を公表した。調査した小学5年、中学1年、同3年、高校3年で、依然として喫煙、飲酒とも経験者はいたものの、前回の07年度調査に比べると経験率が低下した。特に高校3年では喫煙で16ポイント、飲酒で27ポイントダウンした。担当課は「経験者は家庭などで酒やたばこを入手するケースが多く、防止が必要」と話している。

調査は県内公立学校の地区バランスを取り、218校を抽出。うち180校1万6932人から、有効回答を得た。

喫煙、飲酒とも、学年が上がるにつれ、前回調査と比べた減少幅が大きくなった。高3は喫煙9・0%(前回比16・0ポイント減)、飲酒38・7%(同27・0ポイント減)だった。

喫煙経験率の減少について、県がん・生活習慣病対策課は、たばこ自動販売機用の成人識別カード「タスポ」の導入などに加え、2年前のたばこ値上げが背景にあると推測。飲酒経験率の減少については「学校の啓発活動や販売店の年齢確認が厳しくなったことの効果ではないか」などとした。

一方、入手方法について、外部から購入しにくくなっている分、自宅で手に入れるケースが目立ってきているという。同課の梅庭牧子総括主幹は「子どもたちに大人の嗜好(しこう)品を手に取らせないようにするなど、各家庭で対策を取ることが必要」とした。

--------------------------------------------------------