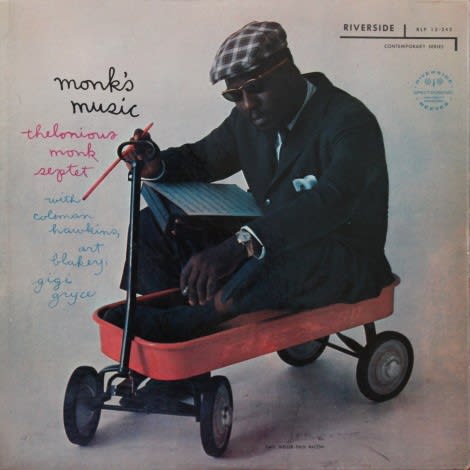

Thelonious Monk / Monk's Music ( 米 Riverside RLP 12-242 )

リヴァーサイドに移籍して世間に「わかりやすいモンク」の名刺を作って配り終えた後、制作陣は本格的にモンクの音楽をスタートさせた。

管楽器奏者を集めて、モンクのやりたいようにやらせた "ブリリアント・コーナーズ" が予想以上に評判がよかったので、同様の形式で組まれたのがこの

セッションだったのだろう。

音楽は賑やかに始まるけれど、聴けばわかる通り、管楽器奏者たちの演奏はボロボロだ。 全員が覚束ない感じで、どこから自分が入ればいいのかすらもわからない。

いざ吹き始めても、モンクの曲のコード進行の中では上手くフレーズが組み立てられない。 自分の中に貯めてあるストック・フレーズがここでは一切通用しない。

過去に共演歴があるコールマン・ホーキンスだけは何とか乗り切っているけど、後の3人は誰一人まともに演奏しきれていない。 モンクのピアノが不規則に

鳴っている中でモンクの曲を演奏するのは、プロのミュージシャンですら困難なのだということがよくわかる。 何も訓練せずに無重力空間に投げ出された人のように

ただもがくだけで、成すすべが何もない。 全員がプライドをへし折られたに違いない。

でも、私はこのガタガタ感がたまらなく好きだ。 まるで正規録音の前のリハーサル風景のようなざっくり感がとても好きなのだ。 プレーヤー1人1人の

素の姿が剥き出しで、その生々しい肌触りがこんなにも直に伝わってくる作品は珍しい。 観賞用音楽としては失格かもしれないけど、ジャズという音楽の

ザラザラしたところに直接触っているようなこの感触はリヴァーサイド時代特有のものだと思う。

それにしても、多管楽器によるモンクの楽曲の演奏は重層的な魅力があって、味わい深い。 モンク特有のヒップなテーマ部のフレーズを管楽器が重奏すると、

これらの楽曲が途端に異国の祝祭的な妖しい魅力を放ち出す。 だから、私は飽きることなくモンクのレコードを聴くのかもしれない。