3日目は、ウルトラマラソンが終わり帰るだけだが、やはり出雲大社には参拝していきたい。帰りの電車の時間が許す限り、ぎりぎりまで見て回ることにした。

宿泊した旅館から出雲大社までは、ほんの数分だ。荷物を置いて、身軽になって出かけた。みんな鳥居前では記念写真を撮りたくなるものだ。

鳥居から本殿へ続く参道は、石畳で一直線の緩やかな下り坂だ。

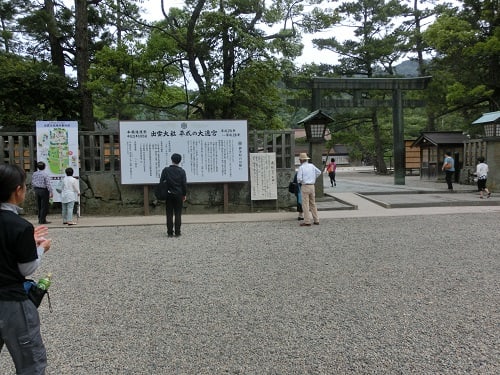

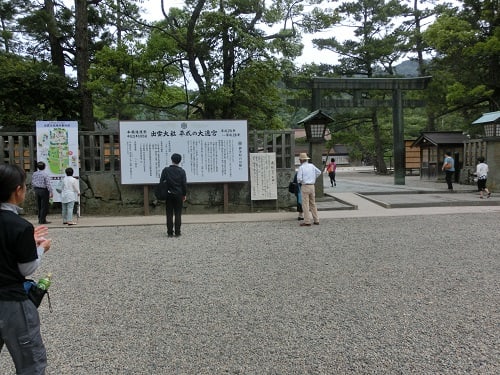

拝殿入り口前には、平成の大遷宮の看板が立てられている。遷宮とは、御神体や御神座を本来あったところから移し、社殿を修造し、再び御神体にお還りいただくということだ。出雲大社では、60年ぶりに遷宮が行われ、今年の平成25年5月10日に、大国主大神が修造の終わった御本殿にお還りになる「本殿遷座祭」が執り行われたばかりである。まさにタイムリーな時に出雲大社に参拝できたわけだ。因みに、遷宮をする目的は下記のような目的があるという。

(1)木造建築の建物を維持していくため

(2)社殿の建築など様々な技術を継承していくため

(3)神社は清浄であることが必要で、そのために遷宮を行う(神の力がリフレッシュされる)

拝殿のしめ縄。出雲大社といえば、大きなしめ縄が有名で、これを見て喜んでいたのだが、出雲大社の日本一のしめ縄は、これではなく西側にある神楽殿のしめ縄だったらしい。神楽殿のしめ縄は長さ13m、周囲9m、重さ5tもあるという。すぐ近くにありながら、神楽殿まで行かなかったのが今となっては心残りだ。

拝殿からは本殿(本殿のある敷地内には入れない)がよく見えないので、ぐるっと回ってみる。これは、東側から見た本殿だ。

北東側から。

本殿の裏となる北側から。

本殿の西側にある拝礼所。大国主大神の御神座は本殿内北東にあり、正面である南側ではなく西側を向いているので、本殿の正面で拝礼したのち、この西側の拝礼所でも拝礼するのが本来だという。

本殿の東西にある十九社(じゅうくしゃ)。八百萬神(やおよろずのかみ)が祀られ、神在祭の際には神々の宿舎となるという場所だ。旧暦十月は、一般的に「神無月(かんなづき)」と呼ばれるが、神々が集まるこの地域だけは「神在月(かみありづき)」と呼ばれている。十月には、全国各地の神様が、出雲の十九社に集まってくるという訳だ。

木の幹に留められた御神籤の凄いこと。

鳥居手前右手にある『ムスビの御神像』。大国主神が、『幸魂・奇魂(さきみたま・くしみたま)』(左の玉)のお蔭を頂いて神性を養われ『ムスビの大神』になられたという意味を象徴している像である。

さて、出雲大社では、平成の大遷宮に因んで奉祝行事が連日行われている。この日は、10時から石見神楽保存会久城社中の石見神楽が始まった。帰りの電車に乗るまで30分くらいは余裕があったので、二演目中の最初の演目だけ見て帰ることにした。石見神楽は、島根県西部(石見地方)と広島県北西部(安芸地方北部)において伝統芸能として受け継がれている神楽で、日本神話などを題材とした演目が多いそうだ。

演目は「国譲(くにゆずり)」(「鹿島」ともいう)といい、葦原中国(あしはらのなかつくに)平定を基にした神楽である。経津主神(ふつぬしのかみ)と武甕槌神(たけみかづち)は出雲国を治める大国主命と国譲りの交渉を行い、大国主命とその第一子事代主命(ことしろぬし)は承諾する。しかし第二子の建御名方命(たけみなかたのかみ)は不服を唱え、経津主神に力比べを挑むが降参して国を譲るという内容である。

大国主命とその第一子事代主命は承諾したようだ。

しかし第二子の建御名方命は不服を唱え、経津主神に力比べを挑んでいる。

結局、建御名方命も降参してしまい、国譲りを承諾したのだ。この格闘が、相撲の起源とも言われているそうだ。

この「国譲」のあとが、「八岐大蛇」という演目だった。実はこれが見たかったのだが、時間がなくて泣く泣く帰路に着いた。「八岐大蛇」は「石見神楽の華」と称されるほどの花形演目で、多くの神楽上演において最終演目として披露されるそうだ。大蛇の目が発光ダイオードで光ったり、スイッチ操作で煙や火を吐く演出や、スモークをたいて雲を演出するなどかなり見ごたえのある神楽らしい。見られなかったのが悔しくて、ユーチューブで検索した動画を掲載しておく。

おまけ:出雲大社の参拝の仕方。「二礼四拍手一礼」の方式で行う

1.まず手水舎で身を浄める。右手で柄杓を持ち左手を洗い、そして逆も同じように行い、最後に右手に持ちかえて、左手の手のひらに水を溜め口に含んで軽くすすぐ。その後、柄杓を持ち上げ、中の水を柄にたらし柄を洗い清める。

2.賽銭を入れ90度の礼を2回。その後、4回手をたたく。手を合わせ、願い事を伝える。最後に再び90度の礼を1回して終了。

宿泊した旅館から出雲大社までは、ほんの数分だ。荷物を置いて、身軽になって出かけた。みんな鳥居前では記念写真を撮りたくなるものだ。

鳥居から本殿へ続く参道は、石畳で一直線の緩やかな下り坂だ。

拝殿入り口前には、平成の大遷宮の看板が立てられている。遷宮とは、御神体や御神座を本来あったところから移し、社殿を修造し、再び御神体にお還りいただくということだ。出雲大社では、60年ぶりに遷宮が行われ、今年の平成25年5月10日に、大国主大神が修造の終わった御本殿にお還りになる「本殿遷座祭」が執り行われたばかりである。まさにタイムリーな時に出雲大社に参拝できたわけだ。因みに、遷宮をする目的は下記のような目的があるという。

(1)木造建築の建物を維持していくため

(2)社殿の建築など様々な技術を継承していくため

(3)神社は清浄であることが必要で、そのために遷宮を行う(神の力がリフレッシュされる)

拝殿のしめ縄。出雲大社といえば、大きなしめ縄が有名で、これを見て喜んでいたのだが、出雲大社の日本一のしめ縄は、これではなく西側にある神楽殿のしめ縄だったらしい。神楽殿のしめ縄は長さ13m、周囲9m、重さ5tもあるという。すぐ近くにありながら、神楽殿まで行かなかったのが今となっては心残りだ。

拝殿からは本殿(本殿のある敷地内には入れない)がよく見えないので、ぐるっと回ってみる。これは、東側から見た本殿だ。

北東側から。

本殿の裏となる北側から。

本殿の西側にある拝礼所。大国主大神の御神座は本殿内北東にあり、正面である南側ではなく西側を向いているので、本殿の正面で拝礼したのち、この西側の拝礼所でも拝礼するのが本来だという。

本殿の東西にある十九社(じゅうくしゃ)。八百萬神(やおよろずのかみ)が祀られ、神在祭の際には神々の宿舎となるという場所だ。旧暦十月は、一般的に「神無月(かんなづき)」と呼ばれるが、神々が集まるこの地域だけは「神在月(かみありづき)」と呼ばれている。十月には、全国各地の神様が、出雲の十九社に集まってくるという訳だ。

木の幹に留められた御神籤の凄いこと。

鳥居手前右手にある『ムスビの御神像』。大国主神が、『幸魂・奇魂(さきみたま・くしみたま)』(左の玉)のお蔭を頂いて神性を養われ『ムスビの大神』になられたという意味を象徴している像である。

さて、出雲大社では、平成の大遷宮に因んで奉祝行事が連日行われている。この日は、10時から石見神楽保存会久城社中の石見神楽が始まった。帰りの電車に乗るまで30分くらいは余裕があったので、二演目中の最初の演目だけ見て帰ることにした。石見神楽は、島根県西部(石見地方)と広島県北西部(安芸地方北部)において伝統芸能として受け継がれている神楽で、日本神話などを題材とした演目が多いそうだ。

演目は「国譲(くにゆずり)」(「鹿島」ともいう)といい、葦原中国(あしはらのなかつくに)平定を基にした神楽である。経津主神(ふつぬしのかみ)と武甕槌神(たけみかづち)は出雲国を治める大国主命と国譲りの交渉を行い、大国主命とその第一子事代主命(ことしろぬし)は承諾する。しかし第二子の建御名方命(たけみなかたのかみ)は不服を唱え、経津主神に力比べを挑むが降参して国を譲るという内容である。

大国主命とその第一子事代主命は承諾したようだ。

しかし第二子の建御名方命は不服を唱え、経津主神に力比べを挑んでいる。

結局、建御名方命も降参してしまい、国譲りを承諾したのだ。この格闘が、相撲の起源とも言われているそうだ。

この「国譲」のあとが、「八岐大蛇」という演目だった。実はこれが見たかったのだが、時間がなくて泣く泣く帰路に着いた。「八岐大蛇」は「石見神楽の華」と称されるほどの花形演目で、多くの神楽上演において最終演目として披露されるそうだ。大蛇の目が発光ダイオードで光ったり、スイッチ操作で煙や火を吐く演出や、スモークをたいて雲を演出するなどかなり見ごたえのある神楽らしい。見られなかったのが悔しくて、ユーチューブで検索した動画を掲載しておく。

おまけ:出雲大社の参拝の仕方。「二礼四拍手一礼」の方式で行う

1.まず手水舎で身を浄める。右手で柄杓を持ち左手を洗い、そして逆も同じように行い、最後に右手に持ちかえて、左手の手のひらに水を溜め口に含んで軽くすすぐ。その後、柄杓を持ち上げ、中の水を柄にたらし柄を洗い清める。

2.賽銭を入れ90度の礼を2回。その後、4回手をたたく。手を合わせ、願い事を伝える。最後に再び90度の礼を1回して終了。