続き

中光明への登りの中間点に登山者が憩っている。足を踏み入れた岩は大きな節理の走る膳棚岩で地中内で膨張したモノが地上に姿を現し、そのまま固まった様な盛り上がりを見せ、それがとても不思議な景観だった。

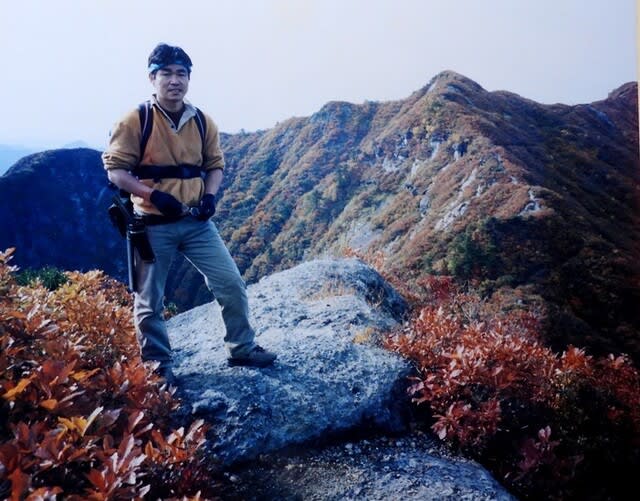

ちょっぴり緊張の混じる膳棚岩を過ぎ細長い吹子を縦に背負わなければ通過出来ないと言う狭い岩間吹子の縦員を登りあげ先ほど登山者の休む姿が見えた露岩に立つ。その露岩を一登りすると次は岩稜の狭いトラバース。足の下は目も眩むような深い谷。折角の景観を楽しむ暇もないスリリングさだ。

どうにか着いた中光明の頂は狭く落着けないので一旦下った先の露岩で一服。駐車場から3時間20分、初めての休憩らしい休憩にやっと腰を下ろす事が出来た。ちょうど奥光明から下りてきたご夫婦が居たので前方の山を確認、思っていた通り粟ヶ岳だったが右の山は守門岳では無く矢筈岳で真後ろに高く聳える山が守門との事だった。その左の大きな山体は浅草岳だそうだ。

薄っすらと守門岳と浅草岳

ご夫婦から山名を教えていた戴いているその時「ギャー!」と言う声、先ほど下って行った団体が岩稜の狭いトラバースに難渋している様子。この難場は日が差さないので斜面からしみ出た水が足元を湿らせ良く滑る。その上、谷側に傾斜しているのでバランスも取りにくい。要注意場所だ。

中光明の下りで本峰・光明山(奥光明)が一際高く姿を現した。45分も頑張れば到着できるだろう。もう一踏ん張り・・・ガンバ!

11時30分、奥光明到着

狭い山頂には数組の先客が思い思いに休んでいる。私達も祠の前にシートを敷きバナナ1本で良くここまで持ちこたえたお腹を先ずは満たす事にした。長い時間、歩き通した疲れも今は充足感に変わり交わす山談義のお国訛りも遥々やってきた私達には新鮮だった。

何処までも続く山並みの奥に何時か登りたいと思っている御神楽岳を教えて頂いた。その内の一人が御神楽岳の直下はナイフエッジになっていて恥も外聞もかなぐり捨て跨いで進んだ事、その時のxxの痛かった事。一ヶ所、ザイルが欲しい場所が在った事、登りだけで6時間かかってしまった事等々気取る事もなく冗談も交えて語る。その中に貴重な情報も多々あり、とても興味深く参考にもなった。ふと御神楽岳に目をやると「早くおいでよ」と手招きしている様に思えた。

後方の山は奥光明(下山時)

今日はやけに喉が渇く。少し行っては飲み少し行っては飲みの繰り返し。雄さんが「あまり飲むと疲れるぞ」と言うがついつい水筒に手が伸びてしまう。

前光明手前で登山者とすれ違った。時計を忘れたので定かではないが1時半は回っているはずだ。“帰り大丈夫なのだろうか” 他人事ながら心配になってくる。

滑りやすい岩にブレーキを掛けながら駆け下って来たので神経も足も大分疲れた。登るときには左程感じなかった登山道は登る以上に時間が掛かり加齢と共に衰える我が身を残念ながら認めざるを得ない。満清水で取り敢えず冷たい湧水を口に。長い時間、歩いたせいか殊のほか美味しい。折角なのでボトルに汲んで持ち帰る事にした。

右が開けて再び黄・紅が織りなす錦の模様に足を止め最後の難所のトラバースを無事に通り抜けて銀色の穂が揺れるススキの原から直径70㎝は有ろう杉の巨木が林立する鬱蒼とした森に入る。

雄さんの目が光った。朽ちた倒木に小さな白いヒラヒラした塊がビッシリ。スギヒラタケと言うのだそうだ。ドクダミの花を連想する綺麗な白だった(この後、山で見つけると私は良く食べたものでしたが現在、このスギヒラタケは毒キノコに認定されました。当たった事は一度も有りませんでしたが体質によっては中毒症状を起こす人もいるそうです)