本日は犬山城、有楽苑の二つの国宝を廻ります

愛らしいですね

お城の入口に有る三光稲荷神社(嘗ては城の郭だった)では七五三を祝うご家族の姿があちこちに

許可を得て何枚か写させて頂きました

城は小高い山の上に建てられていますので神社からは石段と敷き石の道を登ります

漸く城門を潜った先に天守閣が見えてきましたよ

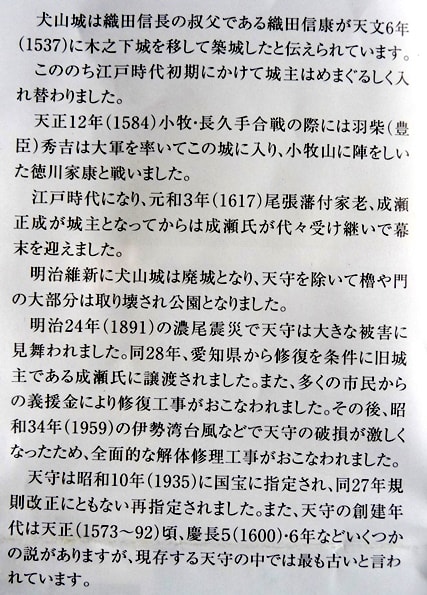

上の解説にも有りますが天守は現存する日本最古の様式だそうです

3層4階と言う小振りな城ですが

約5mの石垣(自然石を殆ど加工しないで積み上げた「野面積み」)の上に建つ姿は貫録十分

貫録と言えばお城をジックリ見ていますと・・・お気づきでしょうか?

唐破風を髭と見れば何処か武者の顔に見えてきますよね

階段は急勾配な上に数えきれない見物客が踏んでいる為、滑りやすく登り降りは要注意

絶景ですね

お殿様と同じ目線で眺める事にしましょうか

「フムフム、民の暮らしも潤っている様だ

蛇行する木曽川の流れの何と美しい事か

明日の川下りは「寧々」にしようか「淀」にしようか・・迷っちゃう~ゥ・・・」

何て言ってはいられない国取りの事で明け暮れた時代です

目まぐるしく変わる城主は果たしてこの景色を一服の絵画を観ている気分で見下ろした事が有ったのでしょうか

二枚目の小さな山は伊木山で別名を「夕暮れ富士」とも呼ばれているそうです

小さいながら綺麗な三角錐です

この間は武者隠しの有る創建当時の城主の居間ですが意外やシンプルですね

城を出ますと直ぐ左手にお杉様と呼ばれる杉が大切に保存されています

昭和40年ごろ落雷に寄り無残にも上部は無くなってしまいましたが当時は24m、城よりも遥かに高かったとか

私が無理な姿勢で撮影しても、それでも残された上部までは写す事が出来ませんでした

今はノウゼンカズラが枯れた杉を支える様に絡まっています

さて、私達が次に訪れたのは城から徒歩約10分ばかりの所に有る有楽苑、国宝茶室如庵でした

此処は犬山城での喧騒も全く無い静かな一角です

先ずは復元された弘庵

中には入れませんが、こんなところで庭を眺めていたなら どんなに気持ちが落ち着く事でしょう

竹林の美しさに見とれ何時しか私達は誘われるように奥へと導かれていきました

国宝如庵は織田信長の実弟“織田有楽斉”が建てた茶室です

(因みに有楽町は有楽斉の屋敷が有った為、そう名付けられました・・と司馬遼太郎は言っています)

程よい紅葉の中の佇まい

静けさに満ちた石畳

滴る水の僅かな音さえ心地良く耳に届きます

次へ行く前に、もう少し、詫び寂びの世界に身を浸す事に致しましょう

人気ブログランキングへ

西と南とでは、こうも違うんですね。

西と南とでは、こうも違うんですね。

ようやく宿場町の雰囲気を残す上町集落に到着です

ようやく宿場町の雰囲気を残す上町集落に到着です