無料の「青空文庫」で読んでいたら、肝心の図が省略されていた。

この図について、高校時代の現代国語の授業で、坊城俊民先生が語っていたことなのに。

で、早速、図を探したらあった。

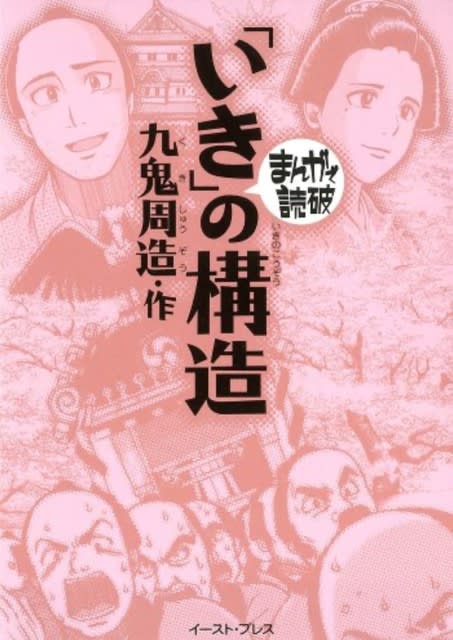

なんと、マンガでこの本の解説をしていた。

以下原文

「もとより、趣味はその場合その場合には何らかの主観的価値判断を伴っている。しかしその判断が客観的に明瞭に主張される場合と、主観内に止まって曖昧な形より取らない場合とがある。いま仮りに前者を価値的といい、後者を非価値的というのである。 なお、この関係は、左図のように、直六面体の形で表わすことができる。

[#図が入るが省略。底本 44ページ]

この図はこれ(TakaP 当ブログ筆者注)

この図において、正方形をなす上下の両面は、ここに取扱う趣味様態の成立規定たる両公共圏を示す。底面は人性的一般性、上面は異性的特殊性を表わす。八個の趣味を八つの頂点に置く。上面および底面上にて対角線によって結び付けられた頂点に位置を占むる趣味は相対立する一対を示す。もとより何と何とを一対として考えるかは絶対的には決定されていない。上面と底面において、正方形の各辺によって結び付け」

—『「いき」の構造』九鬼 周造著