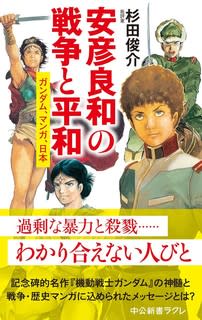

杉田俊介 「安彦良和の戦争と平和-ガンダム、マンガ、日本」読了

NHKで機動戦士ガンダムの放送開始40周年記念ということで、「ファーストガンダム」と呼ばれている本放送の前記譚を放送していた。アニメを見て何を考え込む必要があるのかと言われるのであろうが、登場人物のセリフの、「どちらも戦争をしたがっているのだ。」「人と人はわかり合えない」というものになぜだかひっかかった。

この前記譚の原作者はこの本のなかで著者からインタービューを受けている安彦良和なのであるが、60年安保の時代を全共闘の闘士として過ごした人だ。そんな人がこのSFアニメにいったいどんなメッセージを込めたのか、そして、戦争というものに対するどんな考え方を持っているのかを知ることができるのではないかと読み始めてみた。

内容は戦争に対する普遍的な考えを述べるものではなく、ガンダムを含めて安彦良和が描いてきた作品の登場人物の心理描写(戦うことに対する考えも含めて)をどう描いてきたかということが中心であった。

安彦良和にはマンガ作品として、4作の日本近代史を扱った作品がある。習慣がないのでこのマンガを読んだことがないのだけれども、シベリア出兵のころから、満州国が崩壊する敗戦までを実在の人物を登場させながら描いているそうだ。

日本は「五族協和」「八紘一宇」をかかげて大陸に侵攻していった。社会主義や西欧列強からアジアを守るというのがその建前だけれども、純粋にその言葉のとおり、お互いを理解しあいながら発展しましょうという理想と戦争というものが僕の中ではうまく整合性を作りだせない。

敵対するそれぞれの側にそれぞれの正義がある。それだけでなく、同じ側にいる人たちでさえ戦争、もしくは戦うことに対して持っている考えがそれぞれで異なっている。ということがそれぞれの作品のなかに克明に描かれている。そのことから、「人と人はわかり合えない」ということは導き出せるのであるけれども、はたして、「どちらも戦争をしたがっているのだ。」という部分はどうなのだろうか。

なぜ軍隊を動かしてまで支配したくなるのか。攻撃は最大の防御だからなのか、それとも理解できない相手は気持ち悪いから叩き潰そうとするのが人間が持っている基本的な性質なのだろうか。資源の獲得ということもあるのだろうけれども、やはり後者の理由のほうが大きいのではないだろうか。1945年以降、北半球で起こる戦争はほぼ全部が宗教問題がかかわっているようだが、「わかりあえない」ことの典型であるようにも思える。

そこから逃げ出したい人はどうすればいいのだろうか。

8月15日はなっちゃんの誕生日であるとともに、(「なつぞら」を見ていない方々、よくわからなくてすみません・・。)終戦記念日であるので、テレビではさかんに太平洋戦争に関する特集が放送されていた。その中で気になったのは「国防婦人会」に関する特集だった。

それは誰かが利用して強大な組織と強制力を持ったものであったのかもしれないけれども、その発端は些細な群集心理だったのかもしれない。「国のため。」という一言の前に何も言えなくなる。そしてそれに従わない人たちを排除するのではなくそこでは生きてゆけないところまで追い込む。

そしてそれが人々の自由を奪ってゆく。異を唱えられなくなる。しかし、これは、集団でしか生きられない(そうでないかもしれないけれども。)人間というものの宿命ではないのだろうか。同調圧力というものは恐ろしい。

よく考えてみると、会社というものがまさにそんな集団のように思えた。上の意をくんでその指示に忠実に動かねばならないというのが会社の基本的な構造で、もちろん、そうでなければ会社というものは立ち行かなくなる。そうでなければ自分を押し殺してうわべだけでもそれに従い続けねばならない。それの拡大版が国家というものなのならあきらめるしかないのであろうか。どうも逃げられないようだ。それこそ、アラスカでひとりで生きることを選ぶしかなくなってしまう。

しかし、資源は効率的に使われねばならないという観点から考えると、そうやって自由よりも統率された世界でなければこの先どうなるかがわからないのも現実である。

ゴミがあふれかえり、食品の廃棄が一日に数万トンという国がある一方で毎日数百人の子供が餓死している世界が正常だとは誰にでも言えない。

自由な状態でいれば資源を食いつくし、統率に対しては反発をしないといられない。人間とはなんとやっかいなものなのだろう。そうなると、最終的には資源を食いつくして滅びるしかないのじゃないか。それを防ぐためには粛清しかない。これはネオジオンを興したシャアの思想に近いのかもしれないけれどもいつかどこかでそういうことを企てる人間が現れるのではないだろうか。

そうであるならば、人と人はわかり合えないから争いはずっと続くということが演繹的に導き出されてしまう。

戦争とまでは言わなくても、家族でさえも分かり合えないのだという実感の中、もっと多数の人々の思惑が錯綜する大きな集団になればなるほど分かり合うことはできない。

しかしながら、その“分かり合えない”ことが様々な文学や音楽を生み出してきた原動力になってきたのではないかとも思うのだ。

そう考えると、ひょっとしたら、「人々が分かり合える世界」というのはほとほとつまらない世の中なのかもしれない・・・。

分かり合えない相手を自分のまわりにたくさん抱え込んでいるというのもほとほとつまらないことではあるけれども・・・。

NHKで機動戦士ガンダムの放送開始40周年記念ということで、「ファーストガンダム」と呼ばれている本放送の前記譚を放送していた。アニメを見て何を考え込む必要があるのかと言われるのであろうが、登場人物のセリフの、「どちらも戦争をしたがっているのだ。」「人と人はわかり合えない」というものになぜだかひっかかった。

この前記譚の原作者はこの本のなかで著者からインタービューを受けている安彦良和なのであるが、60年安保の時代を全共闘の闘士として過ごした人だ。そんな人がこのSFアニメにいったいどんなメッセージを込めたのか、そして、戦争というものに対するどんな考え方を持っているのかを知ることができるのではないかと読み始めてみた。

内容は戦争に対する普遍的な考えを述べるものではなく、ガンダムを含めて安彦良和が描いてきた作品の登場人物の心理描写(戦うことに対する考えも含めて)をどう描いてきたかということが中心であった。

安彦良和にはマンガ作品として、4作の日本近代史を扱った作品がある。習慣がないのでこのマンガを読んだことがないのだけれども、シベリア出兵のころから、満州国が崩壊する敗戦までを実在の人物を登場させながら描いているそうだ。

日本は「五族協和」「八紘一宇」をかかげて大陸に侵攻していった。社会主義や西欧列強からアジアを守るというのがその建前だけれども、純粋にその言葉のとおり、お互いを理解しあいながら発展しましょうという理想と戦争というものが僕の中ではうまく整合性を作りだせない。

敵対するそれぞれの側にそれぞれの正義がある。それだけでなく、同じ側にいる人たちでさえ戦争、もしくは戦うことに対して持っている考えがそれぞれで異なっている。ということがそれぞれの作品のなかに克明に描かれている。そのことから、「人と人はわかり合えない」ということは導き出せるのであるけれども、はたして、「どちらも戦争をしたがっているのだ。」という部分はどうなのだろうか。

なぜ軍隊を動かしてまで支配したくなるのか。攻撃は最大の防御だからなのか、それとも理解できない相手は気持ち悪いから叩き潰そうとするのが人間が持っている基本的な性質なのだろうか。資源の獲得ということもあるのだろうけれども、やはり後者の理由のほうが大きいのではないだろうか。1945年以降、北半球で起こる戦争はほぼ全部が宗教問題がかかわっているようだが、「わかりあえない」ことの典型であるようにも思える。

そこから逃げ出したい人はどうすればいいのだろうか。

8月15日はなっちゃんの誕生日であるとともに、(「なつぞら」を見ていない方々、よくわからなくてすみません・・。)終戦記念日であるので、テレビではさかんに太平洋戦争に関する特集が放送されていた。その中で気になったのは「国防婦人会」に関する特集だった。

それは誰かが利用して強大な組織と強制力を持ったものであったのかもしれないけれども、その発端は些細な群集心理だったのかもしれない。「国のため。」という一言の前に何も言えなくなる。そしてそれに従わない人たちを排除するのではなくそこでは生きてゆけないところまで追い込む。

そしてそれが人々の自由を奪ってゆく。異を唱えられなくなる。しかし、これは、集団でしか生きられない(そうでないかもしれないけれども。)人間というものの宿命ではないのだろうか。同調圧力というものは恐ろしい。

よく考えてみると、会社というものがまさにそんな集団のように思えた。上の意をくんでその指示に忠実に動かねばならないというのが会社の基本的な構造で、もちろん、そうでなければ会社というものは立ち行かなくなる。そうでなければ自分を押し殺してうわべだけでもそれに従い続けねばならない。それの拡大版が国家というものなのならあきらめるしかないのであろうか。どうも逃げられないようだ。それこそ、アラスカでひとりで生きることを選ぶしかなくなってしまう。

しかし、資源は効率的に使われねばならないという観点から考えると、そうやって自由よりも統率された世界でなければこの先どうなるかがわからないのも現実である。

ゴミがあふれかえり、食品の廃棄が一日に数万トンという国がある一方で毎日数百人の子供が餓死している世界が正常だとは誰にでも言えない。

自由な状態でいれば資源を食いつくし、統率に対しては反発をしないといられない。人間とはなんとやっかいなものなのだろう。そうなると、最終的には資源を食いつくして滅びるしかないのじゃないか。それを防ぐためには粛清しかない。これはネオジオンを興したシャアの思想に近いのかもしれないけれどもいつかどこかでそういうことを企てる人間が現れるのではないだろうか。

そうであるならば、人と人はわかり合えないから争いはずっと続くということが演繹的に導き出されてしまう。

戦争とまでは言わなくても、家族でさえも分かり合えないのだという実感の中、もっと多数の人々の思惑が錯綜する大きな集団になればなるほど分かり合うことはできない。

しかしながら、その“分かり合えない”ことが様々な文学や音楽を生み出してきた原動力になってきたのではないかとも思うのだ。

そう考えると、ひょっとしたら、「人々が分かり合える世界」というのはほとほとつまらない世の中なのかもしれない・・・。

分かり合えない相手を自分のまわりにたくさん抱え込んでいるというのもほとほとつまらないことではあるけれども・・・。