日本の2015年度のワイン輸入量では、チリがフランスを抜いて初めて1位となり、チリワインの勢いは続いています。

日本市場では、“チリワイン=とりあえず安い” という認識があります。

たしかに、チリワインは安く、居酒屋で出てくる飲み放題ワインのようなものもありますし、「チリワイン、好きです」と言ったりなんかしたら、「この人、安いワインが好きなのね、と思われるかも…」と心配する人もいるかもしれません。

ですが、昨日紹介したコノスル社のように、コスパにすぐれた入手しやすい良質ワインを生産する一方、品質をとことん追求したハイクオリティワインの開発に力を注ぐ生産者がいます。

こうした生産者を、量産安ワインと一緒に見てはいけません。

3年前に訪問したチリのコノスル社のブドウ畑 -冬の終わり頃でした

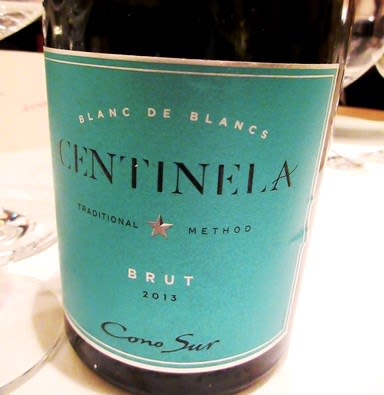

コノスルでは、来春に初めての瓶内二次発酵スパークリングワイン「センティネラ」を日本市場にリリースしますが、新しいプロジェクトはまだまだあります。

センティネラお披露目会の時に、同社チーフワインメーカーのアドルフォ・フルタード氏が、コノスルの最新プロジェクトを教えてくれました。

アドルフォ・フルタード Cono Sur チーフワインメーカー

1)2016年11月、チリ南部のビオビオ・ヴァレーに212haの土地を取得しました。

ここには、リースリング、ゲヴュルツトラミネール、シャルドネ、ソーヴィニヨン・ブラン、ピノ・ノワールなどを、2017年9月に植樹する予定です。

2)2016年、イタタ・ヴァレー(ビオビオ・ヴァレーの北)の樹齢80年のカリニャンの単一畑のワインを仕込み、2017年の中頃にリリース予定となります。生産量は500ケース。

3)2017年ヴィンテージの2つの新商品がリリースされます。

ひとつは、5年前にサンフェリペ畑(サンチアゴから90km北東、アンデスの麓)に新しく植樹したマルベック(105ha)からのワインで、2018年2月にリリース予定。

もうひとつは、標高1100mの畑に植えたさまざまな黒ブドウ(カベルネ・ソーヴィニヨン、カルメネール、マルベック、カリニャン、ムールヴェドル、プティ・ヴェルド、グルナッシュ、プティ・シラー、アリカンテ・ブーシェ、テンプラニーリョetc...)(混植ではなく区画はそれぞれ別)からの“Red blend wine”だそうです。

なんとも意欲的!

日本市場に登場する日が楽しみです。

コノスル社のワイナリーは非常にクリーンで近代的

ワイナリーでは、ワインメーカーのマティアスが色々と説明をしてくれました。

コノスル社はチリを代表するワイナリーのひとつに成長しましたが、常にいいもの、新しいものを追求していこうという姿勢に好感が持てます。

スーパープレミアムの「シレンシオ」、「オシオ」などは、世界的に高い評価を受けています。

チリワインは、価格ばかりがクローズアップされますが、生産者の姿勢、意欲、情熱といったものを見落としてはいけないと思います。

【参考記事】

チリワイン再考ー最高? → コチラ

コノスル初の瓶内二次スパークリングワインが来春にも登場!?(センティネラ発表前) → コチラ

コノスル泡ハーフボトル新登場 → コチラ

「コノ・スル」のシングル・ヴィンヤード・レンジが日本上陸 → コチラ

コノスルの新アイコンワイン「シレンシオ」上陸! → コチラ

日本市場では、“チリワイン=とりあえず安い” という認識があります。

たしかに、チリワインは安く、居酒屋で出てくる飲み放題ワインのようなものもありますし、「チリワイン、好きです」と言ったりなんかしたら、「この人、安いワインが好きなのね、と思われるかも…」と心配する人もいるかもしれません。

ですが、昨日紹介したコノスル社のように、コスパにすぐれた入手しやすい良質ワインを生産する一方、品質をとことん追求したハイクオリティワインの開発に力を注ぐ生産者がいます。

こうした生産者を、量産安ワインと一緒に見てはいけません。

3年前に訪問したチリのコノスル社のブドウ畑 -冬の終わり頃でした

コノスルでは、来春に初めての瓶内二次発酵スパークリングワイン「センティネラ」を日本市場にリリースしますが、新しいプロジェクトはまだまだあります。

センティネラお披露目会の時に、同社チーフワインメーカーのアドルフォ・フルタード氏が、コノスルの最新プロジェクトを教えてくれました。

アドルフォ・フルタード Cono Sur チーフワインメーカー

1)2016年11月、チリ南部のビオビオ・ヴァレーに212haの土地を取得しました。

ここには、リースリング、ゲヴュルツトラミネール、シャルドネ、ソーヴィニヨン・ブラン、ピノ・ノワールなどを、2017年9月に植樹する予定です。

2)2016年、イタタ・ヴァレー(ビオビオ・ヴァレーの北)の樹齢80年のカリニャンの単一畑のワインを仕込み、2017年の中頃にリリース予定となります。生産量は500ケース。

3)2017年ヴィンテージの2つの新商品がリリースされます。

ひとつは、5年前にサンフェリペ畑(サンチアゴから90km北東、アンデスの麓)に新しく植樹したマルベック(105ha)からのワインで、2018年2月にリリース予定。

もうひとつは、標高1100mの畑に植えたさまざまな黒ブドウ(カベルネ・ソーヴィニヨン、カルメネール、マルベック、カリニャン、ムールヴェドル、プティ・ヴェルド、グルナッシュ、プティ・シラー、アリカンテ・ブーシェ、テンプラニーリョetc...)(混植ではなく区画はそれぞれ別)からの“Red blend wine”だそうです。

なんとも意欲的!

日本市場に登場する日が楽しみです。

コノスル社のワイナリーは非常にクリーンで近代的

ワイナリーでは、ワインメーカーのマティアスが色々と説明をしてくれました。

コノスル社はチリを代表するワイナリーのひとつに成長しましたが、常にいいもの、新しいものを追求していこうという姿勢に好感が持てます。

スーパープレミアムの「シレンシオ」、「オシオ」などは、世界的に高い評価を受けています。

チリワインは、価格ばかりがクローズアップされますが、生産者の姿勢、意欲、情熱といったものを見落としてはいけないと思います。

【参考記事】

チリワイン再考ー最高? → コチラ

コノスル初の瓶内二次スパークリングワインが来春にも登場!?(センティネラ発表前) → コチラ

コノスル泡ハーフボトル新登場 → コチラ

「コノ・スル」のシングル・ヴィンヤード・レンジが日本上陸 → コチラ

コノスルの新アイコンワイン「シレンシオ」上陸! → コチラ