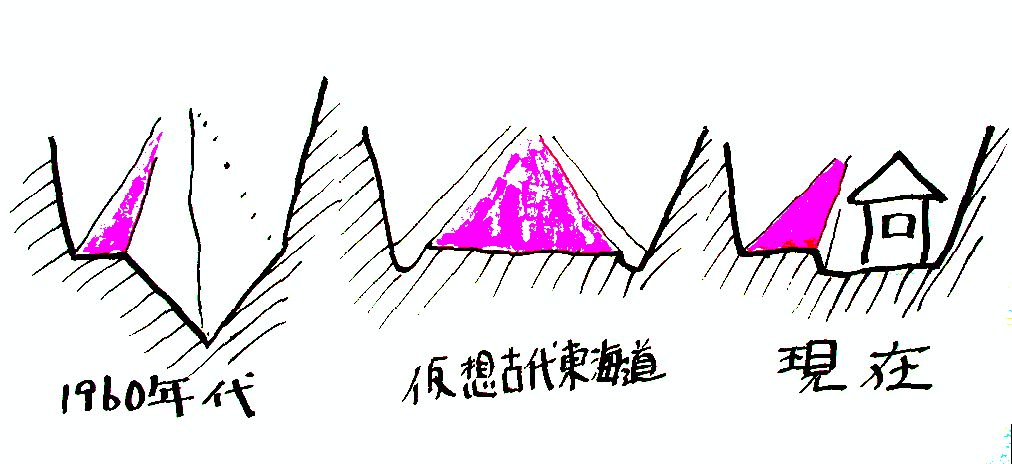

写真は足柄峠に残る駅路ト思われる痕。 両土手間は9m程ある。

平塚の古代道は、奈良から平安時代の「古代東海道駅路跡」とされている。

奈良から平安時代という意味は、奈良時代の道は、路面9mの道でありました。

その後、路面9mの内3mだけを使うように側溝が作られたのが平安時代である。

この時代以降の相模に存在する官道は3mの道幅!っと考えられる。

さて、

平塚から鎌倉へ行く道は有ったのか?

それが、取りあえず辻堂の四谷交差点迄直線的な痕跡があり、その名は江戸時代の大山道と言います。

2000年には車一台が通れる道で、平安時代の3m幅に相当する道です。

江戸の観光旅行は大山参りと言うのが娯楽で有ったそうな、、、

大山参りは、江ノ島と大山登りがワンセット(大山は男神、江ノ島は女神で両方拝まないと片手落ちになる。)になっており、江ノ島と大山を結ぶ道と言えます。

だから、、、この道は江戸時代の道?でしょうか、、、、、

そこが問題なのです。

その道を東へ真っ直ぐに伸ばすと、そこは藤沢市役所があり、その脇は大道小学校と言う名前がある。西は平塚東原の道路遺構から、足柄峠です。

更に東には、古代東海道の駅家の郡ガとしての鎌倉があり、鎌倉郡衙東には朝比奈峠を越えて横浜市金沢区六浦町大道と言う地名が在る。

古代東海道は、基本的には直線で作られる事の実証が、平塚、藤沢、鎌倉、六浦のラインで証明できる。

勝手にラインを引き其処に巨大駅路を想定する様な地名や遺構を探すことは、困難な事を考えれば、偶然とは思えないでしょう。この論理と遺構の証明の積み重ねを学問と考えます。

■ 記 2006年06月02日 鎌倉の古代東海道の痕跡

「鎌倉に古代東海道の痕跡は有るか?」の疑問に学識者や研究者は、

古代東海道は、稲村ヶ崎の浪打際や、極楽寺坂と稲村ヶ崎の中間を抜け、小坪から、逗子の披露山を通ったと考えています。

しかし、

山道同然のその道は平塚出土道路遺構とは異質です。

平塚出土道路遺構の広く舗装され側溝まで備えた道と、山中のハイキング道の様な道は比較に成らない。

この様な小道が何故古代東海道と言われるのか? 「その根拠は??」

と問えば、「大和武尊伝説に基ずく。」っと書かれた本が多数有る。

大和武尊が通った道が古代東海道であると考えた様子です。ここに間違えがある。

大和武尊は、未開の東国を成敗する為に道無き道を歩いた。

直線的な駅路の古代東海道とは全く別なルートを歩いた訳で、、、

「大和武尊東征」と「古代東海道の駅路」は年代が違う事を 混同し同一視する間違えを犯している。その証明は平塚の道路遺構と「逗子の披露山道路」を比較すれば証明できる話です。

時代錯誤の大和武尊道は、出土道路遺構に基ずく説明ではありません。

1、現実は、その地形では、大道は作れません。

2、その地形に大道を切通した痕跡が無い。

3、大和武尊伝説は、大和朝廷が未だ東国にカが無い時代の話である。

日本武尊に征夷将軍として東夷征伐を命じられたのが、110年

古代東海道の記載された大宝律令制定より、5~600年程前の話です。

この伝説を根処に全国統一後に作られた駅路を語るのは無理です。

では、、「何故古代駅路が見つからないのでしょうか?」

これが次のテーマです、

■ 記 2006年06月04日 鎌倉に出入りするには、、、

現代の道路事情はとても良いのですが、明治時代のJRは藤沢まで開通した時に、東京から鎌倉に行く話があります。その話では、大船から鎌倉を目指すより、藤沢から人力車を使い、大仏切通しを使ったそうです。

大船駅から八幡宮まで4Km。

藤沢駅から八幡宮まで7.5Km

大船駅から鎌倉へ入った方が距離的には短いのですが、、、

巨袋坂や、亀ヶ谷切通しを人力車が通れなかったと想像できます。

大仏切通しは、人力車を2台通す事は出来ず、すれ違えるように幅を広げたとあります。

これは、、、、

今残る藤沢側の切通しが通行できないので、避けて脇道を作ったと言う事ですね!

なぜなら、藤沢側の2m幅の切通しと登り始めの急な坂は、人力車では無理。

古来の切通しは、オリジナルのままと言う根拠にもなります。

オリジナルとは、新田義貞の鎌倉攻めで負けて以来そのままに放置されたと言う事です。

その状態は、明治まで放置され、現在もホボ完全な形で残っている。

このオリジナルのままと言う事がとても大事なヒントになるのです。

新田軍を阻止する為に作られた土のバリケイドの残骸が今でも残っていると言うことになる。

当然七口総にバリケイドの封鎖状態が残っていた。

当然鎌倉市内に入るのは困難であり、、、江戸時代からこのバリケイド排除の工事を細々とやられていた記録がある。

◎◎◎コメント◎◎◎

郡衙へは (杉きち)

2006-06-04 20:51:50

鎌倉郡衙や久良岐郡衙へは、道幅はそれほど広くなかったのではないでしょうか。

それと、日本武尊は伝説上の人物で「所謂、土地の豪族が房総への交易に使用した海路を

日本武尊とした」

これが本当でしょう。

Re: 郡衙へは (ぼ助)

2006-06-05 09:09:09

鎌倉郡衙や久良岐郡衙への道幅ですが、郡衙だから同じ条件とは考えません。

鎌倉の場合、東海道の駅路を通過した場所にある郡衙であると解釈しています。

それ以上に、

鎌倉に官舎が有り、官舎は駅家か?郡衙か?国衙か?その程度の考えです

それを判定するには、資料が少な過ぎます。

一応鎌倉郡衙が御成り小学校から発掘された事は知っていますがね、、、

詳細は私が吟味していないのです。

日本武尊伝説の道は東征への道です。当時の地方豪族を中央に従える為に行く話

ですから豪族の間を歩いた。

地方豪族を無視して真っ直ぐに道を作る古代東海道の考えとは別物です。

その様な訳で杉きちさんと同じに考えています。

久良岐郡衙 (k)

2006-09-12 15:50:03

この所在地が知りたいですね。

笹下あたりなのかなあ

■ 記 2006年06月06日 七口検証1

「鎌倉を古代東海道が通った」っと書かれた古文書を、見たことが無い。

現代の研究者の本に書かれているのは散見します。

そこに書かれた内容は、「大和武尊の通った文献がある」と書かれている。

東京湾を渡るときに、三浦半島の走水から上総に渡ったと書かれている。

この根拠より鎌倉から逗子の山の中に「古代東海道の痕跡である」とされた道が存在する。

この道は、平塚で見た古代東海道の様な道とは別物の、鎌倉山中に散見する小規模な鎌倉時代特有な道です。

古代東海道(駅路、官路)としての中路規格の特徴は全く無い。

有るのは鎌倉時代の特徴のある薬研掘状の道が小坪や披露山にあり、名越えの切通しも同様です。

鎌倉の西は大仏の切り通しは幅2~3mで不可ですし、稲村には相応する道の痕跡はない。

これでは海沿いに、平塚の道路遺構に対応する古代東海道の規模には対応できません。

では、 古代東海道は鎌倉を通らなかったのか?

可能性が有るとすれば、上総と下総の位置関係で海を渡ったと考えられる事。

もう一つ重要な事は、平塚の古代東海道遺跡は東の鎌倉に向いている事です。

古代東海道は、直線的に作られているのが、特徴です。

ですから、確信的に古代東海道は、鎌倉を通過したと考えるのです。

路面9mも有る道路の痕跡など、、鎌倉に有るのでしょうか?

コメント

(杉きち)

2006-06-07 11:01:41

東山道武蔵路と平塚の国衙らしき跡地から、都筑郡・久良岐郡・鎌倉郡・三浦郡・

荏原郡・高座郡あたりには、12メートルの路が見つからないですね。

荏原郡の大井駅近くだと4メートルの駅路らしき路が部分的に見つかった位ですね。

武蔵路と平塚の道路跡と、その他の地域の路は大和王権との繋がりが密では無かったか

、もしくは、湿泥地等の地盤が関係有るのかと考えます。

それと、武蔵国衙と相模国衙は、下総国衙や上・下毛国や常陸国との関わりが強く、

上記の郡は王権から「下」と考えられていたのかもしれませんね。

12m駅路 (ぼ助)

2006-06-07 21:47:01

平塚から出た東海道駅路は、側溝間9,7mで、側溝幅が狭いので、路面幅8m強の道です。

中路の規格としては、許容範囲と考えます。

東京国分寺の東山道駅路は、側溝間12mですが、路面幅9m強程度で、これも中路の

規格でしょう。

無神経に12mの道と書く研究者が大半です。

大路の面幅12mとは違い、側溝や土手も含めてな場合も考えられるので要注意です。

荏原郡の大井駅近くの駅路と言うのは、東京の池上道路遺構でしょうか?

国衙や、下総、等は、大宝律令以降の呼び名と解釈しています。

それ以前の地方の時代は、それぞれがその地域で一番偉い訳で。上や下の差別は

戦いになるでしょう。

■ 記 2006年06月11日 七口検証2

明治の時代に一番通り易い道が大仏切り通しで有ったと言う事実。

それも、人力車が一台通れる幅の道です。

唯一、海から船で六浦に入った時は朝比奈切通しを使えた様です。

他の七口は山道のハイキングコース並の道であったと言う事ですね。

今の七口は、それなりに整備されたり、道幅を広げられたりで、、、

オリジナルとは違うと言う事です。

その、山道同然の七口で、「ちょっと違うぞ!」っと言う道が二つあります。

それは、化粧坂と、朝比奈の切り通しです。

、両切通しの道幅は、4m程で他の道とは、別物の道らしい立派なモノです。

しかし、両切通し伴に奇妙な事が有るのです。

次は、

■ 記 2006年06月16日 化粧坂の怪

40年前の事、化粧坂の路面は、とても平らでした。

実は、大昔あの坂を、自転車や、オートバイで登った事が有ります。

その位 路面が滑らかでした。

道幅があり、路面は滑らかで、とても立派な道に見えました。

鎌倉時代の道が、良い状態で残っている事に子供ながらも、感心しました。

今の化粧坂では、担ぎ上げるしかない!

観光客の破壊です。

私も自転車やバイクで通ったのですから、、その責めの一端を負わねばならないのでしょうが、、、

問題は、それだけ立派な道なのに、峰から外部に向けた道幅は狭く、山道同然!

道は、目的地まで同じ考えで造られるモノですが、、

峠に上がった途端にあの立派な造りの道が消える!

とても怪しい話なのです。