途中にある万葉歌碑を巡りながらのハイキング

飛鳥駅出発~下平田休憩所~鬼の雪隠・鬼の俎~天武持統陵~甘樫丘~埋蔵文化財展示室~水落遺跡~飛鳥坐神社~飛鳥寺~飛鳥京跡苑池休憩所~飛鳥宮跡~犬養万葉記念館へ。万葉歌碑を見ながら歩く。

欽明天皇陵近くの万葉歌碑(下平田休憩園地)(写真撮らず)

「さ檜隈 檜隈川の瀬を速み 君が手取らば言寄せむかも」作者不詳

鬼の俎

久しぶりに階段を登って「鬼の俎」 のそばへ。

「俎」は石棺の底石 鬼が捕まえた人をこの俎の上で調理したとか・・

今では想像つかないが、このあたりは、昔は霧ヶ峰と言われ、鬼が住んでいたと言われるところだったそうだ。

下の道のそばには、対になる「鬼の雪隠」(石棺の蓋石)がある。

天武持統陵を下って、甘樫丘に向かう。

ヒトツバタゴ 熟した果実がたくさん付いていた。

今年は花は見なかった。

写真を2枚撮っている間にみんなと遅れた。追いつこう。

甘樫丘

甘樫展望台から西 畝傍山

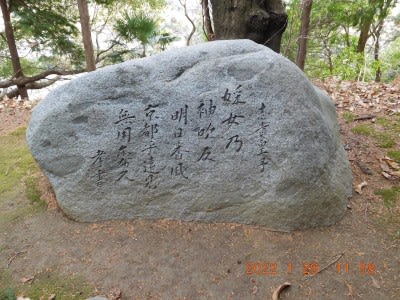

甘樫展望台を下って途中の万葉歌碑を見る。

「釆女の風吹き返す明日香風 都を遠みいたづらに吹く」志貴皇子

「京都」と書いて「みやこ」と読ませる。

この万葉歌碑は犬飼先生の明日香村の第1号歌碑だ。

豊浦休憩所で昼食後、明日香村埋蔵文化財展示室へ立ち寄る。

「小墾田宮」と書かれた墨書土器

雷の丘東方遺跡の井戸枠

井戸枠は昭和62年に発掘され「小墾田宮」と墨書された土器が多数出土。

これによって奈良時代の「小墾田宮」の場所が確定した。

井戸枠材(ヒノキ)の年輪年代測定法によって、伐採年代がわかったという。

整備も済んで3月から?公開になるという牽牛子塚の復元模型や「雷丘東方遺跡」「石神遺跡」「水落遺跡」などの展示など、大きい施設ではないが展示物は見やすい。

飛鳥水落遺跡

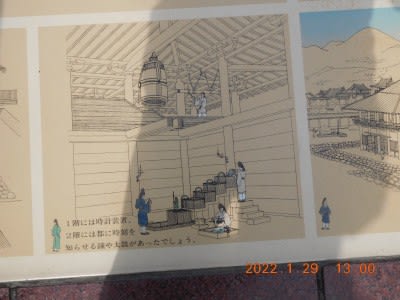

斉明天皇の皇子 中大兄皇子が中国に倣って作った日本最初の水時計(漏刻)の跡。1981年に見つかった。

これを見てもよくわからないが・・

説明板の絵を見るとよくわかる。

これで、社会生活が規律正しく行われるようになったのは画期的だったわけだが・・

一方、人々は時間に縛られて生きるようになったのか~。

飛鳥坐神社

飛鳥坐神社 拝殿

万葉歌碑「大君は神にしませば 赤駒の腹這う田井を都となしつ」

大伴御幸 作 犬飼孝 揮毫

「斎串立て神酒すえ奉る神主部がうずの玉蔭見ればともしも」作者不詳

「みもろは神の守る山・・」・・など、万葉歌碑がいくつかあった。

境内にある山口神社を見たいところだったが、また次回。

飛鳥寺

蘇我馬子の発願で建てられた日本最古の本格的寺院

江戸時代に建てられたという立派な標石

台石は飛鳥寺創建時(588年)の礎石を用いているのだそうだ。

飛鳥寺 現在の本堂

今は境内もこじんまりしているが、昔の飛鳥寺の寺域は広く、一塔三金堂を配する飛鳥では大官大寺と共に最大規模の寺院だったそうだ。

山部赤人の歌碑

長歌と反歌が書かれているそうだが、わかりにくい。

西門を出た西に「入鹿の首塚」と言われる五輪塔が建つ。

中臣鎌足・中大兄皇子らによって、板葺宮で殺され、その首がここまで飛んできたと伝わる。

他にも首が飛んできた・落ちた、と言われる場所がある。

権勢を誇っていた入鹿は死んでからも恐れられたのか・・

入鹿の魂を鎮めるために五輪塔を建てて魂を鎮めようとしたのか。

橿原市曽我町にも「首が落ちた」と言われるところがあるそうだが、はっきりした場所は知らない。

飛鳥寺西門を出たあたりから西には「槻の樹広場」があったと言われる。

田んぼ道から見えたのは飛鳥京跡苑池の発掘現場らしい。

「飛鳥京跡苑池」は1916(大正5年)2つの石造物の発見から始まり、今も発掘調査が進んでいる。

飛鳥京跡苑池の休憩所からは「苑池」の一部が見渡せる。

でも、見ただけではどうなっているのかわからない。

飛鳥京跡苑池 (休憩所の展示写真を切り取った)

『中国などの影響を受けて斉明女帝が宮殿に隣接して造った饗宴の空間と考えられている』

北池と南池があり、南の池には中島も作られていたらしい。

飛鳥宮跡

「飛鳥宮跡」平成28年10月3日 名称が変更された。

以前は「史跡 伝板葺宮跡」とされていたが『日本書紀などには推古天皇から持統天皇に至る7世紀の100年間、歴代の天皇の宮が次々飛鳥の地に造営され・・・』(説明板)

それらの宮跡をまとめて「飛鳥宮跡」とされたようだ。

「乙巳の変」の舞台ともなったあたり。

最後は、犬飼万葉記念館

日本最古の歌集『万葉集』の研究者で、文化功労者、明日香村名誉村民だった犬養孝の業績を顕彰する記念館。

犬飼孝先生の人形がお出迎え。

今日最後の万葉歌碑は記念館の庭にある。

「山吹の立ちよそいたる山清水 汲みに行かめど道の知らなく」

高市皇子が、恋人と言われる十市皇女を思って詠んだ挽歌。

館内の展示を見たりビデオを見たりした後 解散。

橿原神宮まで歩くという健脚組と分かれて、近くのバス停からバスに乗る。

なじみのあるコースとはいえ、あまり立ち寄っていないところも多々あった。

(いつも同じようなところを歩いている・・)

飛鳥の宮跡は、重なり合って複雑。

飛鳥京跡 飛鳥宮跡 などの使い分けもややこしい。

まだ知らないことがいっぱいだ~。