本日の民放テレビの「題名のない音楽会」では、先々週に続き飯森範親指揮山形交響楽団が登場するようです。午前9時から9時半まで。

それから、村山市の東沢公園では、秋のローズ・フェスティヴァルが開かれ、われらが山形弦楽四重奏団が演奏の予定だとか。午前11時~12時と、午後1時半~2時半の計二回、予定されているようです。今月30日の定期演奏会は、ちょいとご縁のあった若い二人の結婚披露宴に招かれており、残念ながら演奏会に出席することができるかどうかあやぶまれます。その分、と言ってはなんですが、本日16日(日)の演奏会には行ってみたいと考えています。

夜は、テレビの「風林火山」で、山本勘助のしょうもない描き方に苦笑しつつ、N響アワーを見る予定。レスピーギの組曲「ローマの松」から「ジャニコロの松」と、モーツァルトの「ジュピター」交響曲だそうです。ヨーロッパで古典といえば、ギリシア・ローマ時代なんでしょうね。日本で古典といえば、『古事記』?『万葉集』?『源氏物語』?理系の日本史オンチには、見当もつきません。

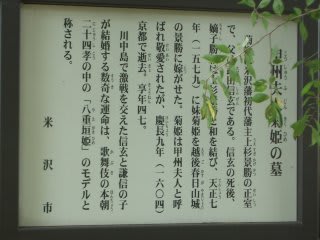

写真は、先日訪れた米沢工業高専(現在の山大工学部)本館、いい雰囲気ですね。

それから、村山市の東沢公園では、秋のローズ・フェスティヴァルが開かれ、われらが山形弦楽四重奏団が演奏の予定だとか。午前11時~12時と、午後1時半~2時半の計二回、予定されているようです。今月30日の定期演奏会は、ちょいとご縁のあった若い二人の結婚披露宴に招かれており、残念ながら演奏会に出席することができるかどうかあやぶまれます。その分、と言ってはなんですが、本日16日(日)の演奏会には行ってみたいと考えています。

夜は、テレビの「風林火山」で、山本勘助のしょうもない描き方に苦笑しつつ、N響アワーを見る予定。レスピーギの組曲「ローマの松」から「ジャニコロの松」と、モーツァルトの「ジュピター」交響曲だそうです。ヨーロッパで古典といえば、ギリシア・ローマ時代なんでしょうね。日本で古典といえば、『古事記』?『万葉集』?『源氏物語』?理系の日本史オンチには、見当もつきません。

写真は、先日訪れた米沢工業高専(現在の山大工学部)本館、いい雰囲気ですね。