富田林じないまちの西の出口(西口)、富田林街道沿いに火伏地蔵の「西口地蔵」と隣り合わせで「金毘羅大権現」の灯籠があります。

〈画面をクリックすると拡大します〉

〈画面をクリックすると拡大します〉

寄り添うように、火伏地蔵と云われる西口地蔵と隣り合わせの「金毘羅大権現」常夜燈。堺方面に向かう富田林街道の西の出口(西口)に沿って存在します。

「なんかお地蔵さまに傾いとるなぁ。」

享保15年(1730)11月(新暦12月)、西からの強い季節風にあおられて、毛人谷の南半分と富田林じないまちの北三分の一を焼いた大火があり、そこで火が止まったとかそこから出土したとかのいわれのある「火伏地蔵」です。

さいわいこのお地蔵さまのごりやくか、以後大きな火災は今まで発生していません。

そのお地蔵さまに寄り添って、きわきわにある「常夜燈」。帽子(宝珠)がなくなっています。

「なんでこんな崖(河岸段丘崖)のきわきわにつくったんやろ? 多くの人々の浄財を出し合って作ったのに。」

正面に「金毘羅大権現」とあり、富田林で5つある金毘羅さんの民衆信仰の灯籠のひとつです。

「干時嘉永元歳戊申十一月」

干時は「時に...」という意味、嘉永元歳=1848、歳は年と同じ意。

嘉永六年のペリー来航の少し前に造られました。

発起人 辻茂八郎はじめ「西口講中」により建之されました。

つまり、西口エリアの講仲間がお金を出し合って作ったと考えられます。

地蔵祠の後ろにさりげなく置かれているのは、「力石」か?

ここにもあるようです。近くの場所。「力石」は右端。

〈画面をクリックすると拡大します〉

富田林市域の大字図 旧村の場所はこちらを参照してください。

〈画面をクリックすると拡大します〉

幕末頃の富田林市域の領主と石高はこちらをごらんください。

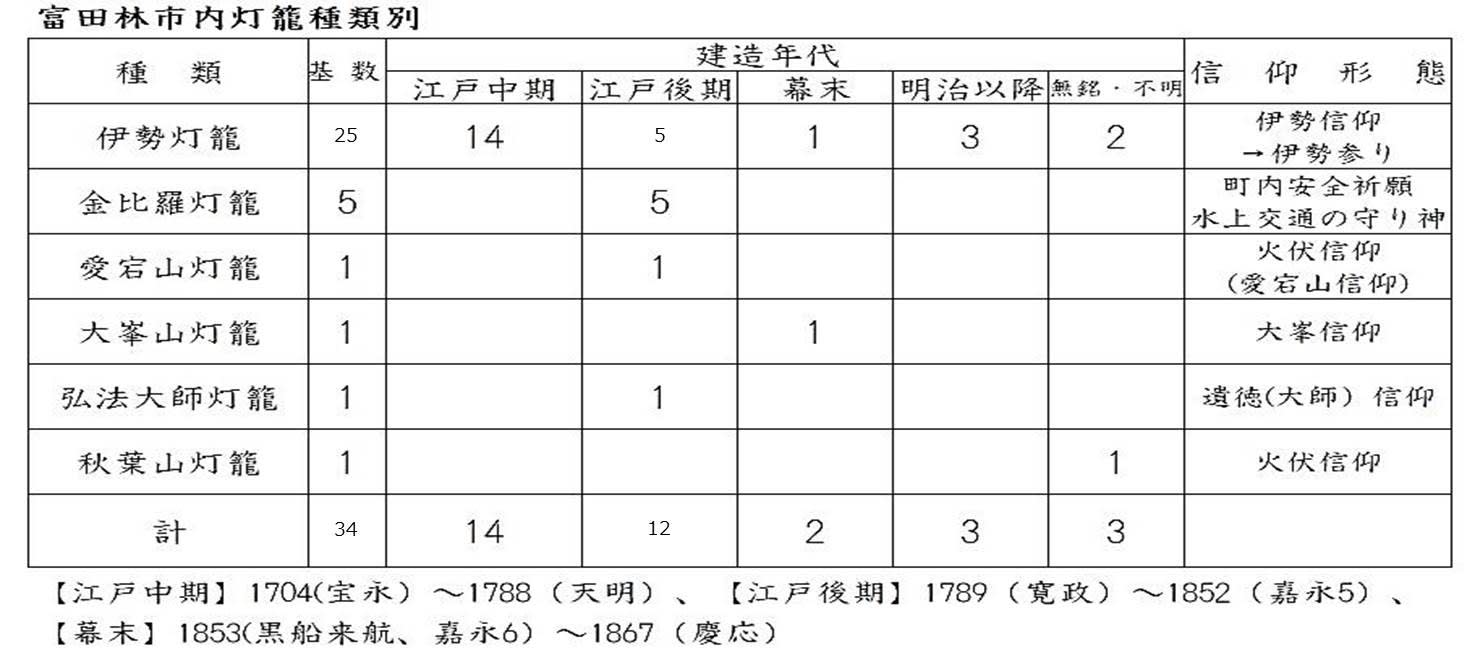

富田林市には民衆信仰の石灯籠が34基あります。そのうち「太神宮灯籠(伊勢灯籠)」が25基(74%)と非常に多く、次に「金毘羅灯籠」が5基(15%)と続きます。そのほか、愛宕山灯籠や大峯山上常夜燈、秋葉大権現灯籠、弘法大師夜燈が各1基あります。

*この記事は「とんだばやし灯籠めぐり」(2018.3.7 「富田林百景+」の仲間たち)より引用したものです。

関連記事:

分解されて置かれている南甲田の「金毘羅大権現」灯籠 2024.1.21

彼方「太神宮常夜燈」・五軒家「太神宮・常夜燈」&夜燈講 2024.1.16

錦織 聖音寺 「太神宮」・「金毘羅」・「秋葉山」の灯籠 2024.1.13

廿山(つづやま)「太神宮・常夜燈」 2024.1.12

川西新家「太神宮夜燈」 2024.1.11

南甲田 養楽寺「太神宮」灯籠 2024.1.8

新堂 大工町「太神宮」灯籠 2024.1.4

北甲田「太神宮」灯籠 2024.1.2

喜志 平町「太神宮常夜燈」 2023.12.30

毛人谷「愛宕山夜燈」 2023.12.28

喜志 川面町の「金毘羅夜燈」 2023.12.27

2024年1月23日 (HN:アブラコウモリH )

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます