〈リバイバル・アーカイブス〉2023.7.17~7.31

原本:2022年2月22日

建設されて370年もの歳月が流れている国の重要文化財、旧杉山家住宅。

旧杉山家住宅を見学するとよく分からないものがたくさんあります。

私なりに七不思議をあげてみます。その第3弾。

〈改修後の間取り〉

昭和60年から2年半を要して行われた改修工事で、建物は原則18世紀初期の姿に復元されています。

〈画面をクリックすると拡大します〉

《一不思議》2つの狆潜り(ちんくぐり)

書院造りの床の間の下の方に開いている穴を「狆潜り(ちんくぐり)」といいます。 狆(ちん)は日本原産の小型犬のことで、狆がくぐれるような隙間ということでこの名前が付けられたようです。

上が「奥座敷」の狆潜り、下が「座敷」の狆潜り。どちらも代々のお子様が潜っていることでしょう。

《二不思議》庭の石

回遊式の庭園にある不思議なもののひとつ。

大きな岩ですが、一風変わった形状です。角礫がかなり混じって固まっていて、さざれ石にも見えます。

さざれ石は、小さな石が長い年月をかけて、その隙間を炭酸(CaCO3)や水酸化鉄が埋めることによって、1つの大きな岩の塊に変化した「石灰質角礫岩」と呼ばれているものです。

「君が代」の歌詞に出てくる巌(いわお)=ごつごつした大きな岩石として、「さざれ石」と呼ばれています。

「君が代は 千代に八千代に さざれ石の 巌となりて 苔のむすまで」

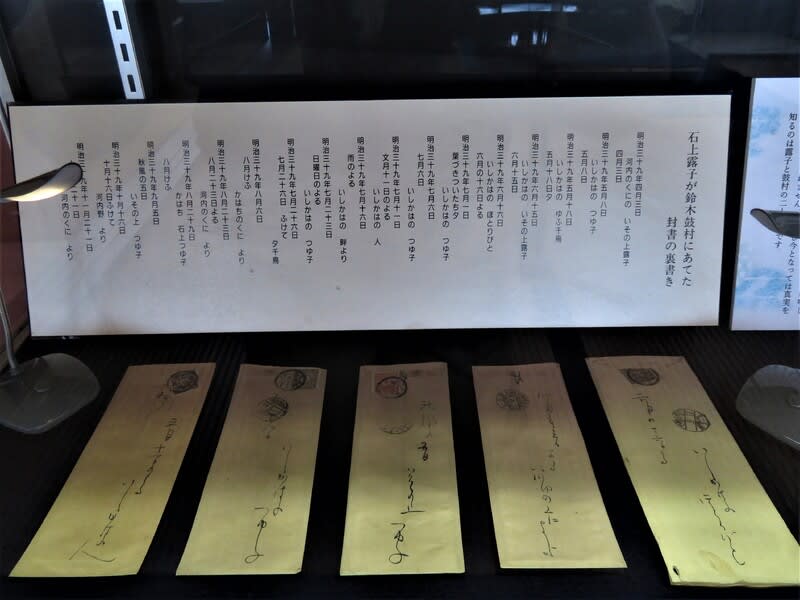

《三不思議》「いしかはの人」

石上露子(杉山タカ)が鈴木鼓村に当てた書簡の肩書に「いしかはの人」とか「いしかはのゆふ千鳥」とかと「石川」がよく出てきます。

石川に馴染み、石川を好んだ露子さんが偲ばれます。

「いしかはの つゆ子」

「いしかはの人」

「いしかはの ゆふ千鳥」

「いしかはの いその上露子」

「いしかはの ほとりびと」

よっぽど石川が好きだったんです。

《四不思議》茶室に行く方法

「大床の間」のこの重々しい板戸を開けると茶室の水屋に行けます。

茶室へは板塀の来客用玄関から入って庭に回り込み、直接茶室に上がることもできます。

板戸を少し開けて写真を撮らせてもらいました。

*通常は立ち入り禁止です。

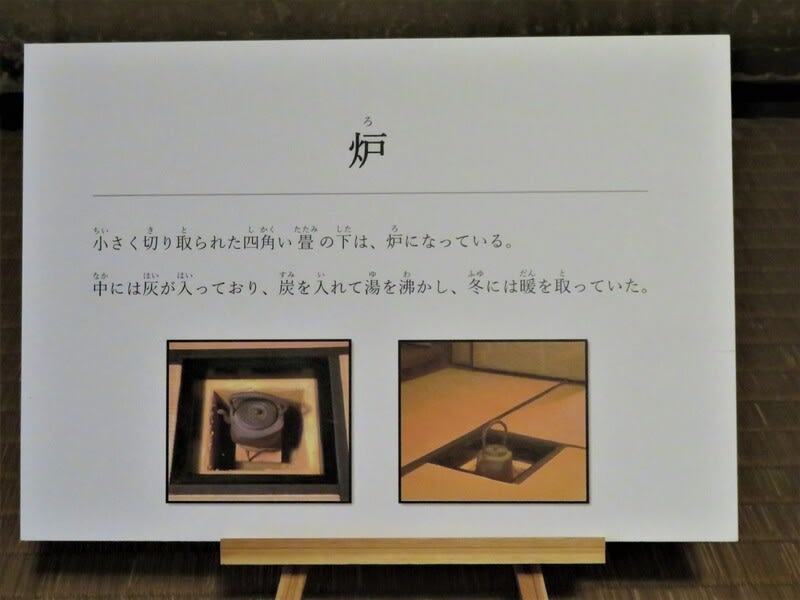

《五不思議》5つもある炉

〈画面をクリックすると炉の上の天井がみえます〉

【ダイドコロ】*炉:茶道の炉。小さい畳の下に炉があります。お茶の水を沸かす鉄瓶の炉。

【ミセオク】

【大床の間】

【座敷】

以上の部屋には茶道における「炉」が切ってあります。うち2部屋には釣釜を吊る天井からの金具が取り付けてあります。

全ての部屋で茶会を設けていたのでしょうか?よほどお茶会がお好きであったようです。

さらに茶室もあります。

【茶室】豪壮な八棟造りと侘びた茶室

《六不思議》立体的に見える「老松」

正面からみた「大床の間」の床の間「浪間に老松」。「狩野散人杏山筆」と筆名があります。江戸後期、文政時代に「町狩野」絵師により描かれた作品のようです。

ところがこの絵、炉がある方向から見るともっと立体的に剛健に見えます。

お茶会で客人が見る方向が一番立派に見えるように、脇の壁も使い立体的に描かれているようです。

《七不思議》親子の狩野派絵師

座敷床の間の水墨山水画。さきほどの「浪間に老松」とともに、文政時代に描かれたようです。

筆名と落款印があります。ところが、作者は「狩野散人杏山子守明筆」。

この「子」をどうとらえるかが意見の分かれるところ。

おそらく「狩野散人杏山」と「狩野散人守明」の2名の父子の「町狩野」絵師によって描かれたものと思われます。

旧杉山家住宅では大床の間、座敷、仏間に2つの障壁画、4つの襖絵、2つの板戸絵、床の間違い棚上天袋「山水」があります。

そのそれぞれの筆名は、

【お床の間】床の間障壁画西向き「浪間に老松」:「狩野散人杏山筆」

【お床の間】襖絵北向き「梅に雁」4面:「杏山筆」

【お床の間】襖絵東向き「波に千鳥」6面:「杏山筆」

【お床の間】板戸絵西向き「松にミミズク」2面:筆名無し(杏山・守明の作品では無いようです)

【座敷】床の間障壁画東向き「水墨山水」:「狩野散人杏山子守明筆」

【座敷】襖絵南向き「水墨山水」4面:「狩野散人守明筆」

【座敷】床の間違い棚上天袋画東向き「山水」4面:落款印はあるも、筆名無し。

【仏間】襖絵北向き「鳳凰」4面:「狩野散人守明筆」

【仏間】板戸絵西向き「丹頂鶴」2面:筆名無し(杏山・守明の作品では無いようです)

これについては、またの機会に詳しくご紹介します。現在調査中。

《八不思議》なぜ大太鼓

直径90㎝を越える大きな太鼓。昭和25年に富田林の人が張り替えていますが、破れています。何故ここにあるかは不明です。

《九不思議》大きなへっついさん

現在の復元されたへっついさん(かまど)。

発掘調査により、建物は18世紀初頭に復元されました。

まだ酒の生産がピークを向かえていない18世紀初めはこのかまど数で足りていたようです。

ピークの天明期(18世紀後半)になると使用人も増えて、かまど数が増大します。

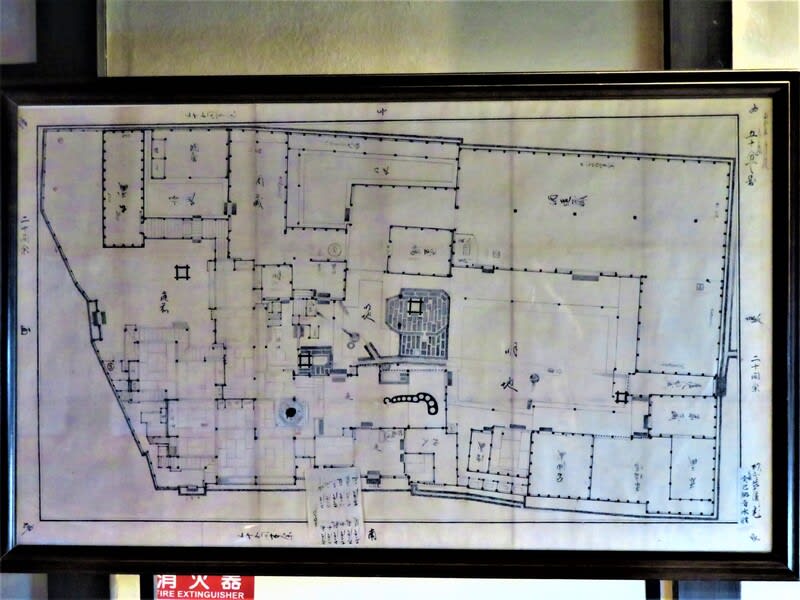

嘉永三年(1850)の杉山家住宅の見取り図。幕末の個人住宅の見取り図としては極めて詳細に描かれています。

そして、この見取り図にはなんと9連+消壺のへっついさんが描かれています。

別の天明期の古図にも9連+消壺のへっついさんが描かれています。

造り酒屋の最盛期の天明期は酒米量1003石(天明3、1785)を誇り、多くの使用人がいたようです。

そして改修前の写真。

明治15年頃に酒の製造を止めて9連かまどを使わなくなりました。その後焚口が5つと消壺のへっついさんに作り替えています。

最終的には、杉山タカさんとお手伝いさんの山根カヨさんとの二人きりの生活になりましたので、タイル張りの2連のかまどを使用されていたようです。

《十不思議》「黄金の水」が沸いた井戸~現在も残る3つの井戸

一つ目

俗謡に、「富田林の酒屋の井戸は底に黄金の水が湧く」と詠われました。

2つ目*矢印の井戸

富田林の酒は、この井戸の良質な水とまわりで生産される酒米、それとそれを製造する技術者により400年以上作られてきました。杉山家も17世紀後半に新家村彦左衛門より酒造株を譲渡してもらい、酒の醸造を始めました。成功すると多くの利益が得られ、杉山家や仲村家、橋本家、葛原家など多くの造酒屋が繁栄しました。

*当時酒造株(許可証)がないと作れませんでした。幕府の統制が厳しく、また酒の値段の半分は運上金(税金)でした。

また米の不作や当時の政策で「三分の一造令」や「二分の一造令」などの減醸令が出されて製造の縮小を余儀なくされた時期もあります。

3つ目

それでなくとも江戸期の「酒造業」は「製造業の博打」と言われるように、醸造の管理が非常に難しく、雑菌が入ったり、製造工程が進み過ぎると「酒が腐る」というアルコール発酵のあと、酢酸菌が入り込みアルコールを原料とする酢酸発酵が進み酒が酢に代わってしまうという失敗もありました。

四つ目

実はもうひとつありました。1ブロック千坪あった敷地のなかに今はない井戸がもう一つありました。戦後、酒蔵を切り売りされたので現在の敷地は半分の450坪になっています。

〈画面をクリックすると拡大します〉

とんだばやし寺内町の造り酒屋は延べ数で20件以上ありました。

しかし浮き沈みが激しく、竹田家、倉内家、河村家、万保家は江戸期途中で酒造株を譲渡しています。江戸中期には7件、幕末には5件、最後の明治期から酒造を始めた石田家(万里の春)も昭和期後半に生産を止めています。

「酒屋の井戸に黄金の水が湧く」の裏には大きな浮き沈みがあったようです。

《十一不思議》力石のような庭石

回遊式庭園には力石のような庭石があります。

しかもいくつかそれらしい石があります。最初からあったものかどうかは解りません。

もちろん力石かどうかも分かりません。

ながく尾をひく光と影

これ実はですね、忍び返しの影なんです。雨の日に撮影すると...

これです。

旧杉山家住宅の裏

よく出てくる表の写真とはまた違ったイメージ。

いろいろと謎の多い旧杉山家住宅です。

関連記事:旧杉山家住宅の七不思議 2 2022.2.8

旧杉山家住宅の七不思議 2022.2.7

旧杉山家住宅~いまむかし 2021.10.29 撮影:10月27日

旧杉山家住宅の西(乾)蔵 2 21.10.12 撮影:10月5日

旧杉山家住宅のイベント2021~ふとん太鼓とだんじり展 2021.9.27 撮影:9月20日、23日

「小板橋」と「ゆふちどり」 2021.7.25

じないまち雛かざり~旧杉山家住宅 2021.3.18 撮影:3月12日

浪花千栄子展~旧杉山家住宅 2021.4.12.撮影:4月6日

旧杉山家住宅「おとぎの国の灯り展」 2020.11.9 撮影:11月7日

2022年2月22日 林 保夫 アブラコウモリH

きょうは22222の日

こんなんも集めています。

たくさんの「いいね」と「フレーフレー」をありがとうございました。

元気が出ました!

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます