8月5日付けの当ブログにおいて、“差別と天皇家”を論じたが、その文中で“神風嘘っぱち説”に言及した。今回は、その“神風嘘っぱち説”を検証する。

多くの日本人は「13世紀に蒙古の大軍が二度博多周辺に襲来したが、その都度台風が来て、蒙古軍は壊滅した」と理解していると思う(私も同様である)。しかし、それではラッキーすぎて、眉唾感がある。

この疑問解明に、服部英雄氏*の二つの研究書「蒙古襲来」(2014年山川出版)および「蒙古襲来と神風」(2017年 中公新書)を引用する。なお、前者は井沢元彦氏が「逆説の日本史23」の中で推奨した著作である。

本論に入る前に、なぜ蒙古(元朝)は日本に襲来したのかについて述べる。当時、日本は蒙古の敵対国である南宋に火薬の原料となる硫黄を輸出していた。だから、蒙古は南宋への硫黄の供給源を断つと同時に、自分もその硫黄を入手したかった。つまり、日本攻撃は一石二鳥の効果が期待できた。最初の日本侵攻(1274年)の後、蒙古は南宋を滅ぼした(1279年)。第二回目の日本侵攻はそのあとで (1281年)、その時は旧南宋の軍勢も動員した。

以下、服部説の受け売りである。

●文永の役(文永11年 ―1274年)

蒙古軍は10月3日に対馬に到着し、11日に壱岐で、20~24日に博多(早良郡警固山周辺)で、戦闘が行われた。筥崎宮の炎上があったものの、戦況は互角か蒙古やや優勢だった。そんな状況で、蒙古軍は博多の海から消えた。対馬到着から約1ヶ月後である。

この蒙古軍退散に関し、複数の教科書は「蒙古軍は嵐のために一夜で退却した」と書いているが、「一夜で退却した」と書いてある史料は存在しない。

ところが、『八幡愚童訓』という文献に、“夜中に筥崎宮から白衣の神30人ほどが現れ、弓矢を射かけた。あまりの恐怖で我を失った蒙古人は、箱崎の街が燃える炎が海に映るのを見て、「海が炎上している」と驚き、我先に逃げ出した。蒙古兵は朝には完全に姿を消した”という記述がある。

そんな荒唐無稽の話は信ずるに足りないが、当時の貴族の日記である『勘仲記』に「にわかに逆風が吹いて、凶賊が本国に帰った」という記述があり、『高麗史』にも「たまたま大風雨に見舞われた」という記述があることから、「嵐のために一夜で消えた」というストーリーが作られたと思われる。

蒙古が来襲した時期は太陽暦では11月末であり、台風は来ない。しかし、冬になると北風が吹き荒れるし、食料の補給も不安定になることを考慮して、蒙古軍は退却することを決意したのではないか。高麗史には、「俄かに逆風」「夜に大風雨」とあるが、いつのことか特定していない。多分、滞在中に強い風雨に遭遇したことで、帰国を正当化したのではないか。

●弘安の役(弘安4年―1281年)

蒙古軍は東路軍(高麗軍)と江南軍(旧南宋軍)の二手に分かれて襲来した。

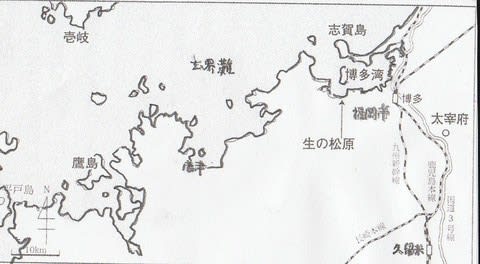

東路軍は、5月末に対馬経由、壱岐に到着、5月26日志賀島に上陸して基地化。6月6~8日志賀島周辺の海上にて合戦。6月9日長門侵攻。6月12日~19日博多湾岸(鳥飼干潟)に上陸して戦闘。そして、閏7月1日に志賀島にて台風に見舞われた。しかし、被害は僅少で、台風一過後も数日間戦闘が行われた。

この部隊の人数は兵士9,960名、水夫17,029名、合計26,989名という記録がある。その内の生還者は19,397名だから帰還率は72%。台風で船が破壊されたにしては高い生還率である。高い生還率については、高麗船は江南船に比べて堅牢だったからだ、という説がある。一方、江南船は造りが悪かった上に、老朽船が多かったという。

江南軍は7月15日鷹島到着、翌月の閏7月1日に台風に遭遇、但し、台風通過後も閏7月7日までは戦闘が行われた。この部隊の人数は兵士だけで10万とされるが(水夫の人数は不明)、東路軍と合わせた数字である可能性もあり、この部隊だけの人数は7~8万だった可能性もある。志賀島と鷹島はかなり離れており(地図参照)、東路軍と江南軍はコミュニケーションを取ることは不可能だったと考えられる。

江南軍の船の数は、3,500隻とあるが(高麗史)、大戦艦(自力で外洋を航海できる船)は1,000隻程度だったと思われる(1隻に百人乗っていたとして10万人になる)。その内、嵐で沈没した大戦艦は20~50隻だったと推定される(そうであれば、沈没しなかった大戦艦は帰国したのか。または、航海に耐えないほど損傷したのか。この点についての史料はないようで、服部氏は言及していないー頑固爺)。

嵐の時、船内に留まっていたのは必要最低限の船員だけだったはずで、大部分の兵士は陸上でテントを張るか、民家に泊まったであろう(そうであれば、生き残ったはずの数万人の兵士はどうなったのか。この点についての史料はなく、服部氏も言及していないー頑固爺)。

一方、閏7月1日の暴風で蒙古軍が壊滅したという報告を受けて、貴族たちが神の加護によるものと歓喜した様子が記されている(『壬生官家日記抄』)。すなわち、朝廷は武士たちの奮戦を無視した。

ここまでは服部英雄氏の受け売り。タイトルの「神風は本当に吹いたのか?」に対する結論は次のようになる。なお、「神風」とは「日本を助けた暴風雨」と定義しておく。

●文永の役

蒙古軍は日本軍(武士)の予想を超える頑強な抵抗に遭い、季節が冬に向かう時期になって、これ以上日本に滞在することの不利を悟り、退却に踏み切った。すなわち、この時には「神風」は吹かなかった!

●弘安の役

志賀島にいた東路軍は暴風によって損害を被ったが、その後も数日間は戦闘を続け、その7割ほどが本国に逃げ帰った。一方、鷹島にいた江南軍の船のほとんどが沈没または損傷し、帰国不能となり、かなりの人数(数万人)が日本にとどまることになったと推測する。それでも、台風一過後も戦闘が行われた。すなわち、この時は「神風」は吹いたことは吹いたが、蒙古軍を完全に壊滅させたのではない。

「神風嘘っぱち」説の根拠は、(1)文永の役では暴風・台風は発生していない (2)文永の役・弘安の役ともに台風一過後も戦闘が行われたのだから、台風が日本の勝因ではない、である。

しかし、文永の役はともかく、弘安の役では、蒙古軍は台風で被害を蒙ったために戦闘意欲を喪失し、その後間もなく退散したと考えるのが適切ではなかろうか。朝廷が「神風」だけが日本の勝因と評価したことは誤りだが、「神風嘘っぱち」説は「神風」を過小評価していると思う。

明治以降、日本政府(軍部)は元寇をナショナリズムの高揚に利用した。すなわち「日本には神の加護があるから、負けるはずがない」という神話である。神風特攻隊もその思想の流れに沿ったものである。

(注)1949年生、東京大学文学部国史学科卒業、現九州大学名誉教授