今日は、JR武蔵野線沿線を歩き続けている「カタツムリ歩行」

に参加しましたが、レポートは別途とし、5年前の今日歩いた、

熊野古道の報告を続けます。

==========================

2003年10月19日 第5日 熊野本宮大社・小雲取越え

=整備された小雲取道=

7時半に朝食をして、8時過ぎに旅館のマイクロバスで出発。

熊野川左岸沿いに国道168号を進んで、土産物店などの並ぶ

熊野本宮大社前で降りる。

4日連続で、荷物はYさんに運搬していただけることになった。

出発を前に、太い杉木立に囲まれた熊野本宮大社に参拝する。

熊野本宮大社は、熊野速玉大社、熊野那智大社と合わせて熊

野三山と呼ばれ、その中心で、全国3000の熊野神社の総本山。

約2千年前の崇神天皇615年の鎮座という古社である。

寺のような山門、檜皮葺(ひわだぶき)の神殿、神殿を取り巻く

板垣などの落ち着いた彩りに、その歴史が感じられる。

熊野三山のシンボル、八咫烏(やたがらす)の大きな幟(のぼり)

も目についた。

昨日1日だけ歩いたYさんがここから帰宅するので今日は20人。

そのYさんのリードで「エイエイオー」をして記念撮影後、熊野本宮

大社の大鳥居前をスタートする。

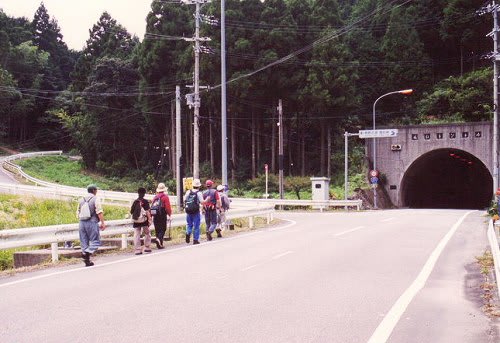

小雲取越え道が始まる請川までは、熊野川に沿った国道168号

を3㎞ほど進む。幅広い熊野川は水が少なく河原の方が目につく。

バスの時間待ちで、結局、Yさんも請川まで一緒に来た。

請川橋そばの和菓子屋の前でKさん手配の弁当を受け取り、少

し先の下地橋バス停横から小雲取越えの道に上がる。

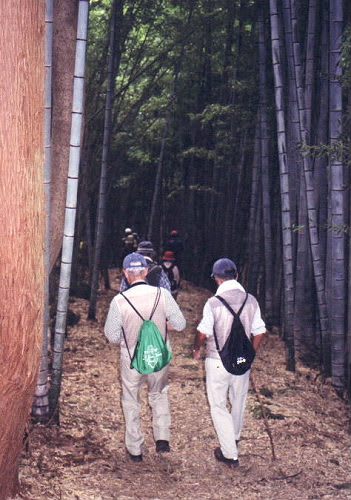

茶の花などが咲く数戸の民家を過ぎると杉林。木立の間から2、

3か所で熊野川の流れが見下ろせたが、やがて展望は無くなった。

菅笠に白衣の巡礼姿の若い女性が休んでいた。Eさんが聞くと、

熊野三山を歩いて回っているという。熊野古道は、若い人も引き

つける何ものかがあるようだ。

木もれ日の差し込む道に落ち葉が積もり、やわらかな足触り。

斜面をトラバースするように進んだ道は、右側の谷への分岐を

過ぎて尾根道となる。

幅広く石畳が敷き詰められ、江戸時代、駕籠も通ったことが実

感できる。

よく枝打ちして背の高い杉木立の中、上り道が続くので、ゆっ

くりと上る。万才(ばんぜ)峠への分岐を過ぎると傾斜がきつくな

り、やがて右に回り込んで百間ぐらに着く。

西側の展望が開け、重畳と連なる緑の山並みの大展望である。

加法山(609m)の西斜面、標高450m付近をトラバースしな

がら進むと、右から林道が上がってきて交差する。「皇太子殿下

行啓の地」の新しい石碑が立っていた。

数年前、皇太子殿下が、この先のコースを歩かれたとのこと。

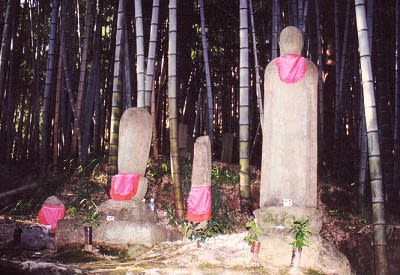

杉木立の下の尾根道、ところどころにリンドウが一輪ずつ咲い

ている。たくさん積まれた小石の上に地蔵が立っていた。旅の

途中で亡くなった人の霊を慰めるために造られたものだという。

杉木立の下に休憩舎があったので昼食とする。石堂(いしどう)

茶屋の跡で、西側の谷には水場もあるようだ。

案内板によれば、茶屋の名は、この辺りから砥石が出たのが

語源のようで、里人は「イシンド茶屋」と呼んだようだ。

昨日まで、古道を行き交う人はわずかだったが、今日は日曜

日なので何グループかの人と会う。食事を終わる頃、抜いてきた

10数人のグループが着き、腰を下ろした。

茶屋の先には苔がビッシリ生え、緑のじゅうたんの上を歩くよう

な感じ。しばらくは幅広い石畳の尾根道が続き、杉落ち葉が一杯

積もった丸木の階段もあった。

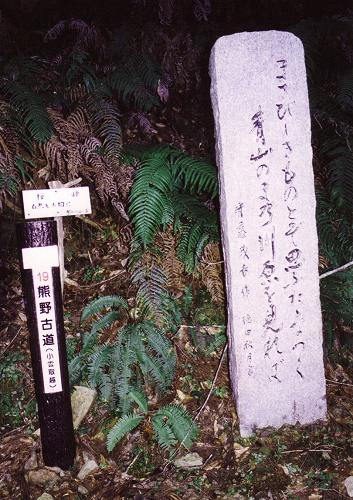

東側の山並みの展望が開け、やがて桜峠。すぐ先に明治の末

年まで桜茶屋があり、庭先に桜の大木があったとか。いまは斎藤

茂吉の歌碑が立つ。そういえば皇太子行啓碑以降、ところどころ

に歌碑が立っていた。

茶屋跡から赤木へ下る道を分け、尾根道は赤木川に向かって

下り始める。一輪ずつ咲くリンドウや、随所に立つ歌碑、句碑を

横目に、ピッチが上がる。

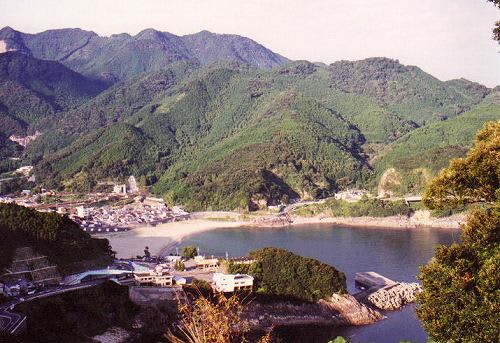

杉林が途切れて展望が利くようになり、谷筋を大きく蛇行する

赤木川や、小和瀬の集落が眼下に迫ってきた。

石畳が終わり、いわゆる膝が笑うような急斜面が続くので、転

ばぬよう注意して下る。

石の祠(ほこら)に納まった足切地蔵を通過して間もなく、赤木川

左岸の小集落、小和瀬に下りた。川を渡ったところにトイレがあっ

たので最後の休憩をする。

赤木川右岸の車道を進み、支流、小口川の中の島にある小口

自然の家に15時前に着いた。よく伸びた庭の芝生で靴を脱ぎ、

ストレッチ体操をして宿に入る。

自然の家は、小学校の跡に建てられた木造平屋建て。学校の

ような板張りの長い廊下に沿って部屋が並んでいる。

夕食は食堂のテーブルで、地元の産物中心の家庭料理を美味

しくいただいた。

〈コースタイム〉熊野本宮大社8・55~9・19ー請川(弁当受領)

10・00~10ー小雲取上り口10・14ー南側の谷への分岐10・42ー

万才峠への分岐11・12ー休憩11・15~25ー百間ぐら11・45~53

ー林道交差地点12・05ー石堂茶屋跡(昼食)12・19~13・05ー

桜茶屋跡13・37~45ー足切地蔵14・25ー赤木川橋際の休憩所

(WC)14・31~45ー小口自然の家14・55

(天気 晴、距離 17㎞、地図 伏拝(ふしおがみ)、本宮、歩行

地 和歌山県本宮町、熊野川町)

に参加しましたが、レポートは別途とし、5年前の今日歩いた、

熊野古道の報告を続けます。

==========================

2003年10月19日 第5日 熊野本宮大社・小雲取越え

=整備された小雲取道=

7時半に朝食をして、8時過ぎに旅館のマイクロバスで出発。

熊野川左岸沿いに国道168号を進んで、土産物店などの並ぶ

熊野本宮大社前で降りる。

4日連続で、荷物はYさんに運搬していただけることになった。

出発を前に、太い杉木立に囲まれた熊野本宮大社に参拝する。

熊野本宮大社は、熊野速玉大社、熊野那智大社と合わせて熊

野三山と呼ばれ、その中心で、全国3000の熊野神社の総本山。

約2千年前の崇神天皇615年の鎮座という古社である。

寺のような山門、檜皮葺(ひわだぶき)の神殿、神殿を取り巻く

板垣などの落ち着いた彩りに、その歴史が感じられる。

熊野三山のシンボル、八咫烏(やたがらす)の大きな幟(のぼり)

も目についた。

昨日1日だけ歩いたYさんがここから帰宅するので今日は20人。

そのYさんのリードで「エイエイオー」をして記念撮影後、熊野本宮

大社の大鳥居前をスタートする。

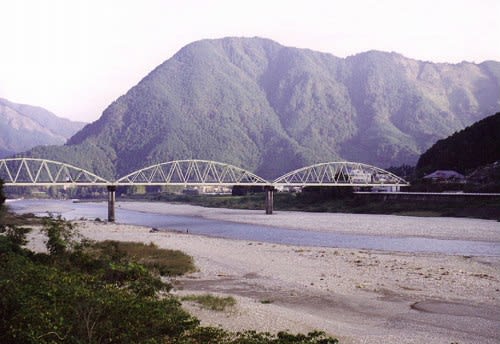

小雲取越え道が始まる請川までは、熊野川に沿った国道168号

を3㎞ほど進む。幅広い熊野川は水が少なく河原の方が目につく。

バスの時間待ちで、結局、Yさんも請川まで一緒に来た。

請川橋そばの和菓子屋の前でKさん手配の弁当を受け取り、少

し先の下地橋バス停横から小雲取越えの道に上がる。

茶の花などが咲く数戸の民家を過ぎると杉林。木立の間から2、

3か所で熊野川の流れが見下ろせたが、やがて展望は無くなった。

菅笠に白衣の巡礼姿の若い女性が休んでいた。Eさんが聞くと、

熊野三山を歩いて回っているという。熊野古道は、若い人も引き

つける何ものかがあるようだ。

木もれ日の差し込む道に落ち葉が積もり、やわらかな足触り。

斜面をトラバースするように進んだ道は、右側の谷への分岐を

過ぎて尾根道となる。

幅広く石畳が敷き詰められ、江戸時代、駕籠も通ったことが実

感できる。

よく枝打ちして背の高い杉木立の中、上り道が続くので、ゆっ

くりと上る。万才(ばんぜ)峠への分岐を過ぎると傾斜がきつくな

り、やがて右に回り込んで百間ぐらに着く。

西側の展望が開け、重畳と連なる緑の山並みの大展望である。

加法山(609m)の西斜面、標高450m付近をトラバースしな

がら進むと、右から林道が上がってきて交差する。「皇太子殿下

行啓の地」の新しい石碑が立っていた。

数年前、皇太子殿下が、この先のコースを歩かれたとのこと。

杉木立の下の尾根道、ところどころにリンドウが一輪ずつ咲い

ている。たくさん積まれた小石の上に地蔵が立っていた。旅の

途中で亡くなった人の霊を慰めるために造られたものだという。

杉木立の下に休憩舎があったので昼食とする。石堂(いしどう)

茶屋の跡で、西側の谷には水場もあるようだ。

案内板によれば、茶屋の名は、この辺りから砥石が出たのが

語源のようで、里人は「イシンド茶屋」と呼んだようだ。

昨日まで、古道を行き交う人はわずかだったが、今日は日曜

日なので何グループかの人と会う。食事を終わる頃、抜いてきた

10数人のグループが着き、腰を下ろした。

茶屋の先には苔がビッシリ生え、緑のじゅうたんの上を歩くよう

な感じ。しばらくは幅広い石畳の尾根道が続き、杉落ち葉が一杯

積もった丸木の階段もあった。

東側の山並みの展望が開け、やがて桜峠。すぐ先に明治の末

年まで桜茶屋があり、庭先に桜の大木があったとか。いまは斎藤

茂吉の歌碑が立つ。そういえば皇太子行啓碑以降、ところどころ

に歌碑が立っていた。

茶屋跡から赤木へ下る道を分け、尾根道は赤木川に向かって

下り始める。一輪ずつ咲くリンドウや、随所に立つ歌碑、句碑を

横目に、ピッチが上がる。

杉林が途切れて展望が利くようになり、谷筋を大きく蛇行する

赤木川や、小和瀬の集落が眼下に迫ってきた。

石畳が終わり、いわゆる膝が笑うような急斜面が続くので、転

ばぬよう注意して下る。

石の祠(ほこら)に納まった足切地蔵を通過して間もなく、赤木川

左岸の小集落、小和瀬に下りた。川を渡ったところにトイレがあっ

たので最後の休憩をする。

赤木川右岸の車道を進み、支流、小口川の中の島にある小口

自然の家に15時前に着いた。よく伸びた庭の芝生で靴を脱ぎ、

ストレッチ体操をして宿に入る。

自然の家は、小学校の跡に建てられた木造平屋建て。学校の

ような板張りの長い廊下に沿って部屋が並んでいる。

夕食は食堂のテーブルで、地元の産物中心の家庭料理を美味

しくいただいた。

〈コースタイム〉熊野本宮大社8・55~9・19ー請川(弁当受領)

10・00~10ー小雲取上り口10・14ー南側の谷への分岐10・42ー

万才峠への分岐11・12ー休憩11・15~25ー百間ぐら11・45~53

ー林道交差地点12・05ー石堂茶屋跡(昼食)12・19~13・05ー

桜茶屋跡13・37~45ー足切地蔵14・25ー赤木川橋際の休憩所

(WC)14・31~45ー小口自然の家14・55

(天気 晴、距離 17㎞、地図 伏拝(ふしおがみ)、本宮、歩行

地 和歌山県本宮町、熊野川町)