第6日 2008年10月30日(木)〈続き〉

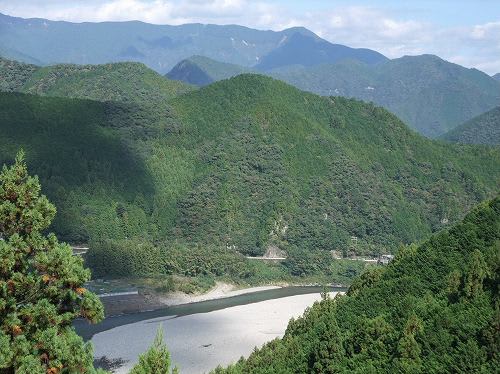

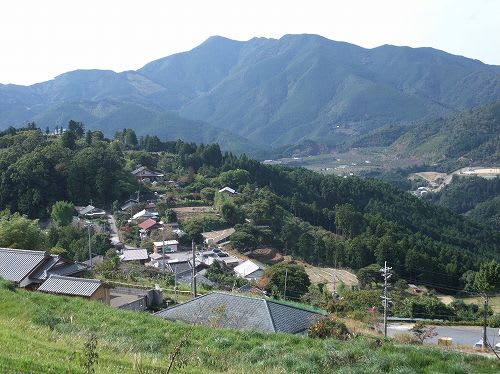

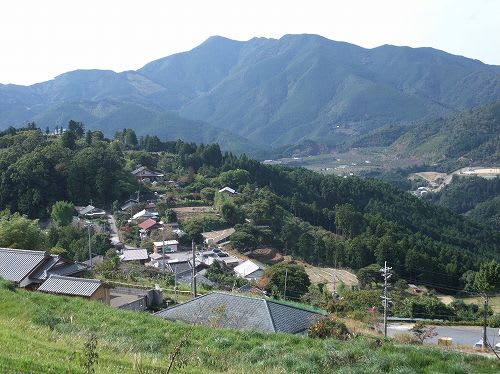

少し先の十丈峠付近の鞍部で北側が開け、果無山脈や下の二つ

の集落が見下ろせる。今日初めての好展望地である。

稜線の右をトラバースして、ヒノキ林の下の大門王子跡へ。小さい

社があり、地元白浜中の全校遠足で滝尻から道の駅まで歩くという、

3年生の一団が休憩していた。

2年生、1年生のグループとは、その先で行き交う。

小さい池の横を通過し、緩やかに杉林を下って行くと、ウッディな

休憩舎があったが、トイレは使用禁止だった。

2体の石仏が祭られた大日如来堂を過ぎ、上地集落に入った。

西方に滝尻集落が展望できる。

細い車道との交差点付近にあった高原(たかはら)霧の里休憩所

に入り、昼食とする。

中には、711年ぶりに訪れた皇室という皇太子殿下と、その後訪

れた秋篠宮殿下の写真が展示されていた。

こんな張り紙もある。「年をとった」と思われる方はご一読を…。

広場からは、北に果無山脈や集落の棚田などの気持ちよい展望

が広がり、すぐ下に新しい水車小屋が設けられていた。

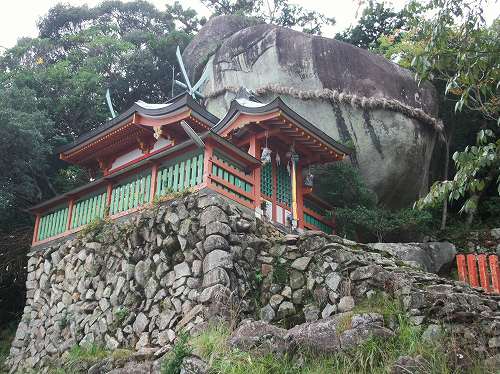

すぐ先の熊野神社は、中辺路で最古という、室町時代前期の様

式を伝える権現造りの社殿で、県の文化財である。

境内に、ご神木である太いクスノキが2本立っていた。

下地集落を抜け、NHKのアンテナ塔の下から急な下りとなる。

針地蔵尊を過ぎて一旦車道に出て、再び林間に入った。

稜線上を進み、細い車道を斜めに横断する。ここを下れば今日の

宿だが、気づかずに進む。3の標識で気づいたが、まだ早いので

近露王子まで行くことにする。翌日の行程を考えると、結果的には

その方がよかった。

展望台への入口を過ぎ、2の標識の先からは、木の根の多い急

降下となる。

折り畳み杖を頼りに慎重に下り、ヒノキ林の下の不寝(ねず)王子

跡で小休止する。

すぐ下に「乳岩」と呼ぶ大岩がある。詳しい話は省くが、奥州の藤原

秀衡夫人がこの岩屋で出産したという伝説の地である。

すぐ下には、女性がくぐれば安産するという「胎内くぐり」があった。

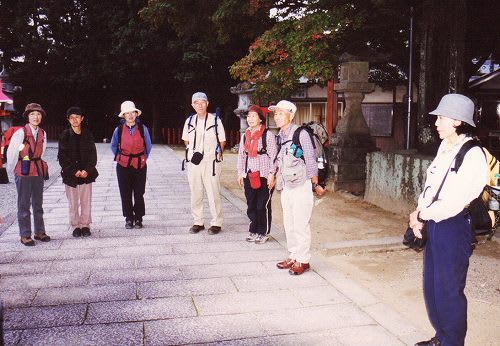

さらに下って富田川の橋のそばにある滝尻王子へ。クス、杉など

のうっそうとした木々の下に趣ある社がある。

ここから、私が前日スタートした熊野本宮大社までが、中辺路の

なかでも多くの人が歩く、メインルートともいえるところ。

500mごとに1,2,3…と増え、熊野本宮大社に近い祓所王子

の75まで続く、数字標識の出発点でもある。

休憩所と売店があり、売店でバスの時間を聞いたら3分後という。

急ぎ橋を渡って滝尻バス停に着いたら、そのバスが来た。

バスは国道311号を3分ほどさかのぼり、中芝で下車する。旧道

をしばらく進み、15時42分に栗栖川の旅館きけうやに入った。

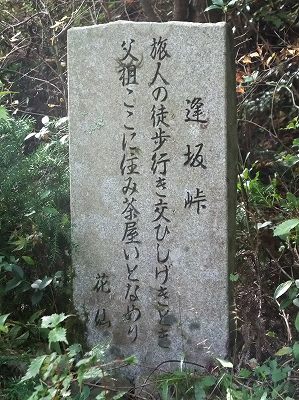

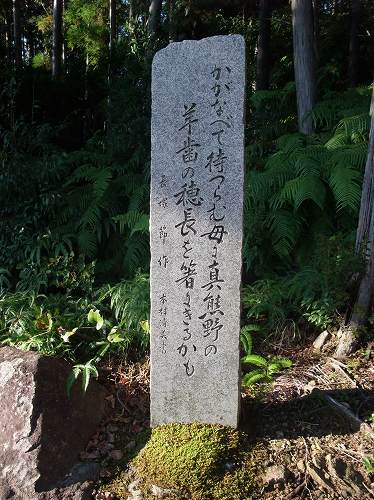

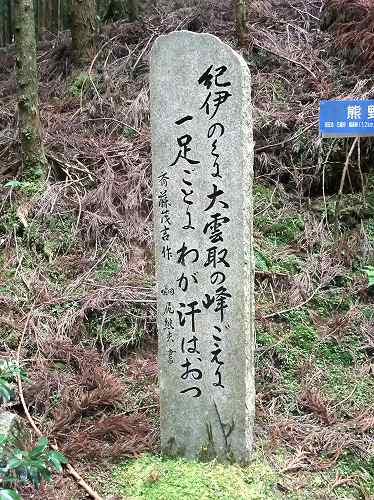

[コースタイム]近露・旅館たかだ7・35ー近露王子7・45~50ー箸折

峠(牛馬童子像)8・20~26ー大坂本王子9・00~07ー逢坂峠9・32

~35ー上多和茶屋跡10・05~19ー悪四郎屋敷跡10・50ー十丈峠

11・03~09ー大門王子11・43~48ー高原霧の里12・26~13・03ー

熊野神社13・05~20ー針地蔵尊13・42ー3標識14・11~15ー不寝

王子14・44~50ー滝尻王子15・07~18ー滝尻バス停15・20

(天気 晴、距離 14㎞、地図(1/2.5万) 栗栖川、歩行地 田辺市

(旧中辺路町)、歩数 28,700(旅館まで))

少し先の十丈峠付近の鞍部で北側が開け、果無山脈や下の二つ

の集落が見下ろせる。今日初めての好展望地である。

稜線の右をトラバースして、ヒノキ林の下の大門王子跡へ。小さい

社があり、地元白浜中の全校遠足で滝尻から道の駅まで歩くという、

3年生の一団が休憩していた。

2年生、1年生のグループとは、その先で行き交う。

小さい池の横を通過し、緩やかに杉林を下って行くと、ウッディな

休憩舎があったが、トイレは使用禁止だった。

2体の石仏が祭られた大日如来堂を過ぎ、上地集落に入った。

西方に滝尻集落が展望できる。

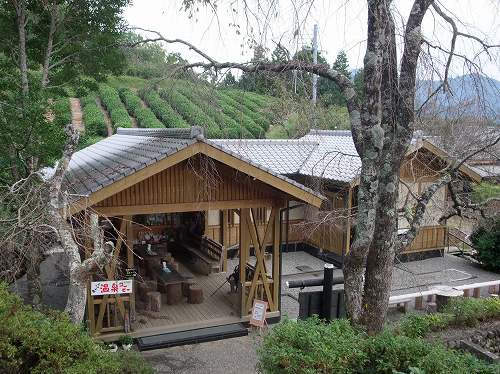

細い車道との交差点付近にあった高原(たかはら)霧の里休憩所

に入り、昼食とする。

中には、711年ぶりに訪れた皇室という皇太子殿下と、その後訪

れた秋篠宮殿下の写真が展示されていた。

こんな張り紙もある。「年をとった」と思われる方はご一読を…。

広場からは、北に果無山脈や集落の棚田などの気持ちよい展望

が広がり、すぐ下に新しい水車小屋が設けられていた。

すぐ先の熊野神社は、中辺路で最古という、室町時代前期の様

式を伝える権現造りの社殿で、県の文化財である。

境内に、ご神木である太いクスノキが2本立っていた。

下地集落を抜け、NHKのアンテナ塔の下から急な下りとなる。

針地蔵尊を過ぎて一旦車道に出て、再び林間に入った。

稜線上を進み、細い車道を斜めに横断する。ここを下れば今日の

宿だが、気づかずに進む。3の標識で気づいたが、まだ早いので

近露王子まで行くことにする。翌日の行程を考えると、結果的には

その方がよかった。

展望台への入口を過ぎ、2の標識の先からは、木の根の多い急

降下となる。

折り畳み杖を頼りに慎重に下り、ヒノキ林の下の不寝(ねず)王子

跡で小休止する。

すぐ下に「乳岩」と呼ぶ大岩がある。詳しい話は省くが、奥州の藤原

秀衡夫人がこの岩屋で出産したという伝説の地である。

すぐ下には、女性がくぐれば安産するという「胎内くぐり」があった。

さらに下って富田川の橋のそばにある滝尻王子へ。クス、杉など

のうっそうとした木々の下に趣ある社がある。

ここから、私が前日スタートした熊野本宮大社までが、中辺路の

なかでも多くの人が歩く、メインルートともいえるところ。

500mごとに1,2,3…と増え、熊野本宮大社に近い祓所王子

の75まで続く、数字標識の出発点でもある。

休憩所と売店があり、売店でバスの時間を聞いたら3分後という。

急ぎ橋を渡って滝尻バス停に着いたら、そのバスが来た。

バスは国道311号を3分ほどさかのぼり、中芝で下車する。旧道

をしばらく進み、15時42分に栗栖川の旅館きけうやに入った。

[コースタイム]近露・旅館たかだ7・35ー近露王子7・45~50ー箸折

峠(牛馬童子像)8・20~26ー大坂本王子9・00~07ー逢坂峠9・32

~35ー上多和茶屋跡10・05~19ー悪四郎屋敷跡10・50ー十丈峠

11・03~09ー大門王子11・43~48ー高原霧の里12・26~13・03ー

熊野神社13・05~20ー針地蔵尊13・42ー3標識14・11~15ー不寝

王子14・44~50ー滝尻王子15・07~18ー滝尻バス停15・20

(天気 晴、距離 14㎞、地図(1/2.5万) 栗栖川、歩行地 田辺市

(旧中辺路町)、歩数 28,700(旅館まで))