11月7日(火)曇り後晴れ。

朝は、鮭のフライ、大根の味噌汁。昼は、キムチチャーハン、朝の残りの大根の味噌汁。夜は、レトルトの参鶏湯、野菜の黒酢あんかけ、尾島の焼き豚、蕪のマリネ。お供は「黒霧島」。酔狂亭にて独酌。

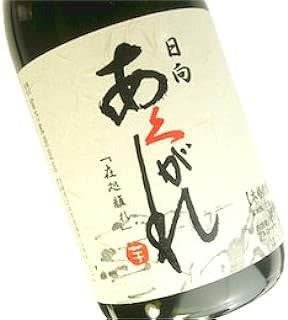

日向在住の石川重弘さんから焼酎の三本セットをご恵送頂いた。好きな「黒霧島」の同じ蔵元の酒で「吉助」に「侍士の門」。この二本は飲んだことがあるが、初めてだったのは、「あくがれ」という焼酎。その瓶の首に巻かれていたのが、若山牧水の歌5首。そうか牧水は日向生まれであった。「けふもまた こころの鉦(かね)をうち鳴らし うち鳴らしつつあくがれてゆく」。

昔のお遍路さんは携帯用のちいさな鉦(かね)を打ち振り、ご詠歌を歌いながら寺から寺へと巡礼を続けます。 旅が好きだった牧水は、お遍路さんのように鉦も鳴らさずご詠歌もあげないけれど、心の内では同じような真摯な気持ちで旅をしていたのでしょう。牧水は旅にあこがれてひたすら旅を続けていたようです。(引用です)

「あくがれ」とは「あこがれ」の古語で、古語辞典によれば「心身が何かにひかれて、もともと居るべき所を離れてさまよう」という意味だそうだ。牧水は、アルコール依存症で度々病院の世話になっていた。嵐山光三郎さんの『文人悪妻』(新潮文庫)によると、死ぬ三週間前の九州めぐりの旅では、五十一日間の旅で、一石三斗飲んだと述懐し、朝起きて四合、昼に五合、夜は一升以上という飲酒が連日続いたとある。牧水はつらい青春時代を過ごし、失恋し、貧乏に苦しみ、酒を覚えた。牧水にとって酒を飲むことは、生きながらにして自分を葬ることだった。と嵐山さんは書いている。私は、健康と日々の楽しみのために飲んでいる。ここが天才と凡人の差かもしれない。